「GX志向型住宅」とは、2024年11月に発表された新しい高性能住宅です。

2025年からはGX志向型住宅に対する補助金も始まり、今後の住宅性能のスタンダードになっていきそうですね。

しかし「GX志向型住宅」といっても、何が要件で、どのハウスメーカーが対応しているのか、イマイチ分かりづらいですよね。

そこで今回は、GX志向型住宅の概要から、「GX志向型住宅おすすめハウスメーカー10選」をお届けします!

2,000万円から4,000万円のミドルコストで建てたい人向けの商品ラインナップや、標準仕様、申請できる補助金までを徹底解説していきます!

すでにGX志向型住宅を検討している方はもちろん、家づくりどうしようかな?と迷っている人までぜひ読んでいただければと思います。

記事の最後には、GX志向型住宅でよくある、次の質問にも答えていきます! それでは参ります。

- 太陽光発電システムをつけると、売電収入は見込めるの?

- 0円ソーラーやリースって、買い切りとどう違うの?

- 蓄電池は高いって言うけど、家を建てるタイミングと同時につけるべき?

- 太陽光発電システムって、廃棄が難しくて、しかも廃棄費用が高いんでしょ?

- 太陽光発電システムや蓄電池って、どんなメーカーがあるの?

今すぐ自分に合うハウスメーカーを知りたい方は、下の「住宅メーカー診断」をどうぞ! 好きな外観を選び、パントリーやキッチンなど、希望の条件を選ぶと、あなたにピッタリのハウスメーカーがLINEに届きます。

↓ 好みの外観を選択して Web診断スタート ↓

家づくり専門アドバイザー

大学で材料工学・建築素材を研究、30歳でマイホーム購入を決意。コツコツと住宅知識を増やし、満足の家を建てた経験を持つ。現在は家づくりで役立つ情報をYouTube、SNSにて発信している。著書『図解でわかる! 理想の家づくり 超入門』発売

GX志向型住宅とは

GX志向型住宅とは、「GX=グリーントランスフォーメーション(脱炭素志向型)住宅」の略です。

かんたんに言うと「地球環境に優しい家」のことです。

背景として、2025年のパリ協定で、日本は「2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減する」という目標を定めました。

地球の豊かな環境を維持し、多くの人が長く健康で暮らすために、1年ごとに段階を上げて住宅性能の水準を強化しています。

ちなみにロードマップの最終目標は、「建設から廃棄までの生涯のエネルギー収支がマイナスの住宅」です(スゴイですね!)。

2026年の高性能な新築住宅の水準は「GX志向型住宅」で、建築・分譲住宅の購入や、賃貸住宅の購入に伴う補助金も、すべての世帯に110万円(寒冷地は125万円)支給しています(この記事の最後に、くわしくお伝えします)。

GX志向型住宅の具体的な要件

GX志向型住宅の要件は次の通りです。

- 断熱等級6以上

- 再生可能エネルギーを除く(高効率のエアコンや給湯器、LED照明などを使って)一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」

- 再生可能エネルギー(太陽光発電システムなど)を含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」(寒冷地では75%以上)

- 高度エネルギーマネジメントの導入(「ECHONET Lite AIF仕様」に対応するコントローラが必要)

- 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下(15.125坪から72.6坪)

間取りやデザインには特別の要件はなく、「通常の30坪や40坪の2階建ての新築や、平屋住宅・3階建て住宅を建てて、そこで生活するにあたって、上記の要件をプラスしてね」という内容になっています。

戸建て住宅の立地に応じた要件

| 一般 | 寒冷地または低日射地域 | 都市部狭小地 | |

|---|---|---|---|

| 断熱等性能等級 | 等級6以上 | 等級6以上 | 等級6以上 |

| 再エネを除く一次エネルギー消費量削減率 | 35%以上 | 35%以上 | 35%以上 |

| 再エネを含む一次エネルギー消費量削減率 | 100%以上 | 75%以上 | - |

自分が住むことを目的とした新しいGX志向型住宅の建築や購入のほか、「共同住宅(1つの建物に二世帯以上が独立して暮らす住宅のこと)」も、補助金の支給対象となります。

階数ごとの一次エネルギー消費量削減率の違い

| 3階建て以下 | 4・5階建て | 6階建て以上 | |

|---|---|---|---|

| 再エネを除く | 35%以上 | 35%以上 | 35%以上 |

| 再エネを含む | 75%以上 | 50%以上 | - |

補助金の申請対象となる住宅は、2025年11月28日以降に「基礎の上の地上階の柱」、つまり柱や壁、梁、屋根の工事などを開始し、遅くとも2026年12月31日までに工事を完了した住宅となります。

長期優良住宅・ZEH水準住宅との最大の違いは、断熱等級です!

それまでの「断熱等級5」と比較して、GX志向型住宅の要件である「断熱等級6」は、1段高いレベルになるため、すべての住宅メーカー・工務店がかんたんに導入できるわけではありません。

「再生可能エネルギー」とは? 温室効果ガスを排出しない低炭素のエネルギー源のこと

経済産業省の資源エネルギー庁によると、再生可能エネルギーとは、温室効果ガスを排出しない、低炭素のエネルギー源です。

エネルギー供給構造高度化法の政令によると、次の7つが定められています。

- 太陽光(太陽光パネル、ソーラーライト、ソーラーカー、ソーラーバイクなど)

- 風力(小型風力発電)

- 水力(水路や上下水道の水車・タービンを利用した小水力発電)

- 地熱(地中熱ヒートポンプ)

- 太陽熱(給湯や暖房を賄う太陽熱温水器)

- 大気中の熱その他の自然界に存する熱

- バイオマス(ペレットストーブ)

上記以外にも、資源枯渇のおそれのない化石燃料ではないことから、原子力も再エネに含まれます。

参照:エネルギー供給構造の高度化について -バイオ燃料政策について-|経済産業省資源エネルギー庁

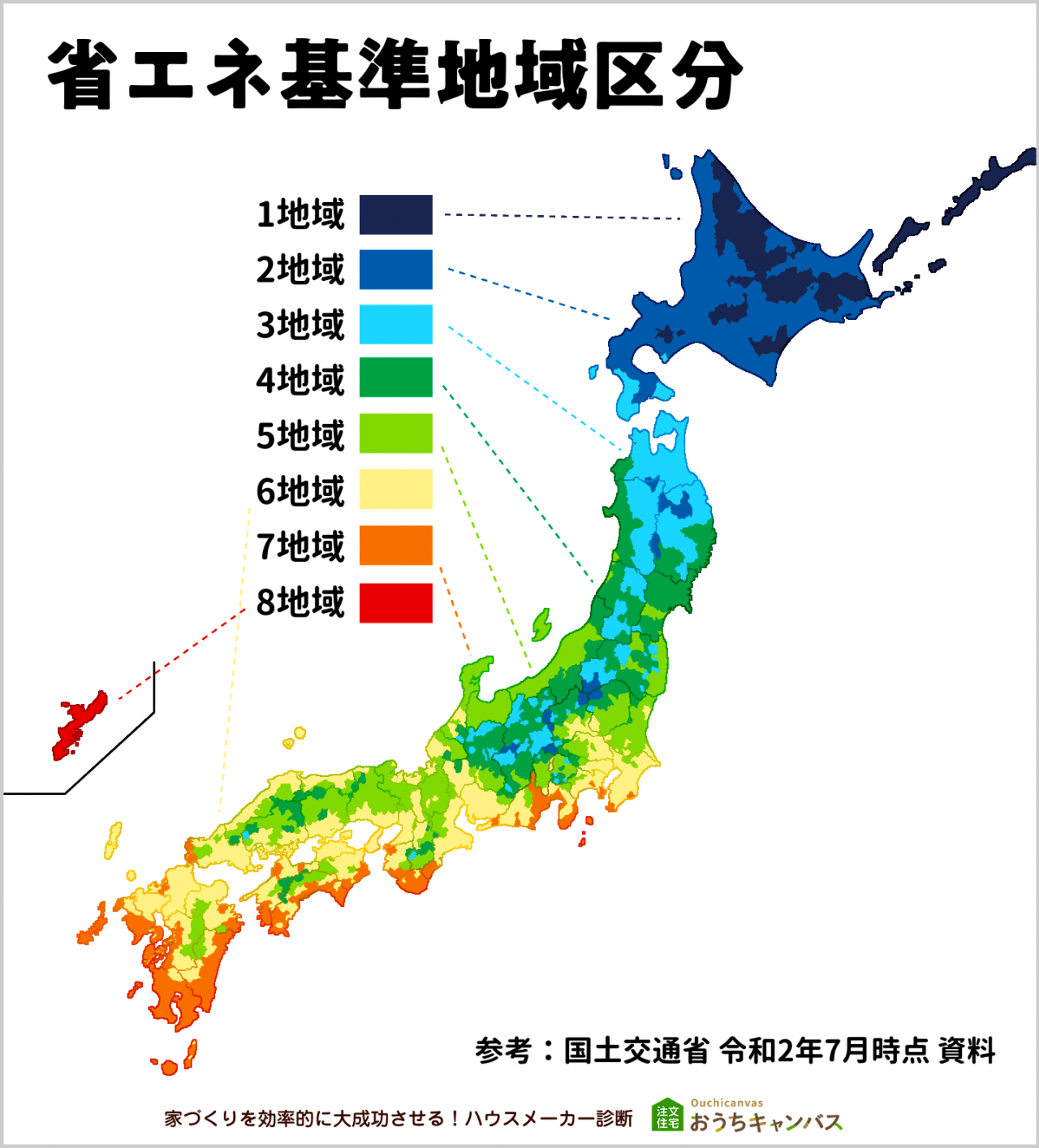

「寒冷地」とは北海道と本州一部地域

ここでいう「寒冷地」とは、省エネ地域区分1地域と2地域、ざっくり地図でいうと北海道と本州の奥羽山脈、越後山脈、日本アルプスの一部地域が該当します。

GX志向型住宅に「太陽光発電システム」は必要?

GX志向型住宅に太陽光発電システムは必ずしも必要ではありません。

太陽光発電システムがなくても、他の再生可能エネルギーや設備を用いてGX志向型住宅の建物を建築することは可能です。

(ZEH水準住宅や長期優良住宅も、太陽光発電システムを搭載しない事例があります)

太陽光以外の再エネには、たとえば太陽熱利用温水システムや、バイオマス発電などがあります。

ただし2026年時点では、新築戸建て住宅で再生可能エネルギーを導入する場合、太陽光発電システムを搭載する家庭が多いです。

太陽光以外の再エネは、自治体や企業、大きな施設で活用されることが多いですね。

GX志向型住宅の性能を満たす家づくり

GX志向型住宅の性能を満たす順序を解説します。

(1)建物の断熱・気密性能を高める

まず、建物の外皮(外壁・床下or基礎・屋根or天井における、断熱材の種類や量など)を向上させます。

外皮性能の高い住宅を建てることで、要件の1つ目である「断熱等級6」をクリアできます。

(2)太陽光発電システム以外の高機能な設備や給湯器

次に、高効率のエアコンや換気システム、ガス給湯器や電気温水器、LED照明などを使って「再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率35%」を達成します。

このとき、水栓の節湯機能や、LED照明の人感センサー、エアコンの小能力時高効率型コンプレッサーなどの細かい性能値も加味されます(これらの設備は、施主支給もOKです)。

ここまで、太陽光発電システムなしの状態です。

(1)と(2)は、GX志向型の新築すべてで共通の要件となります!一般の土地、寒冷地、低日射地域、多雪地域、都市部の狭小地、二世帯住宅、3階以上の多層階……と、すべてのGX志向型住宅で適用されます。

【補足】2025年の給湯器の導入には、経済産業省の給湯省エネ2025事業の補助金がありますが、GX志向型住宅の補助金を申請する場合は、補助金額160万円に給湯器分がすでに含まれているため、併用不可となります。

(3)再エネ設備を使う

最後に、再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存在する熱・バイオマス・原子力)を導入し、一次エネルギー消費量の削減率を100%以上にします。

寒冷地や低日射地域では75%以上となります。

家庭で使われる、メジャーな再エネ設備は次の通りです。

- 太陽光発電システム

- 水素を使ったエネファーム(家庭用燃料電池)

- 電気を使ったエコキュート

- 電気とガスのハイブリッドのエコワン

太陽光発電システム以外の再エネ設備

太陽光発電システム以外に、実用化が進んでいる再エネ設備には次のものが挙げられます。

- 日本で採取されるペロブスカイト太陽電池(PSC、レアメタルを必要としない太陽電池。日本はチリに次いで2番目のヨウ素資源排出国)

- コージェネレーションシステム(熱電供給システム)からの排熱を利用する方法

- 雪氷熱利用(主に北海道などで、冬の冷たい外気で凍った氷をコンテナに保管し、冷気が必要な夏季に利用する仕組み)

- 温度差熱利用(地下水、河川水、下水などの水が持つ熱を冷暖房エネルギー源に利用したもの)

- 海洋温度差発電、波や潮が生まれる力を利用した発電システム

現在のGX志向型住宅では、再エネ設備として太陽光発電システムを選ぶ人がほとんどです。 しかし今後は、太陽光発電システムではない再エネ設備が活躍する可能性があります。

屋根以外に太陽光発電システムを搭載する方法

屋根ではなく、カーポートや窓、外壁やベランダに太陽光発電システムを設置する方法もあります。

- EVカーシェアリング×ソーラーカーポートを搭載する

- 窓(透明なのに太陽光の赤外線と紫外線で発電するパネル)に太陽光発電システムを搭載する

- 外壁やベランダに太陽光発電システムを搭載する

- 敷地内の物置や畑、山林に太陽光発電システムを搭載する

今は「新築の太陽光発電システム=屋根」というイメージですが、今後はビルや公共施設、多層階住宅を皮切りに、多様な太陽光発電システムの設置方法が普及していきそうです。

また、固定資産税の評価替え(基準年度)は3年に1回なので、家づくり後に設備を後付けする人もいます。

(4)高度エネマネ(HEMS)の導入

補助金申請の要項として、指定の「高度エネマネ(HEMS)」の導入が必須となっています。

高度エネマネ(HEMS)とは、家庭でのエネルギー使用状況を管理するシステムのことです。

推奨されている「ECHONET Lite AIF仕様」に対応する高度エネマネ(HEMS)を導入することで、補助金を申請できます。

HEMSで行える機能としては2025年12月時点で公表されていませんが、最低限、住宅の電力測定については実装できる住宅設備を導入しておくと良さそうです。

(5)+α「蓄電池」の設置

蓄電池は、GX志向型住宅の要件には含まれていません。

ただし政府は蓄電池の導入を推奨しているため、よい設備があれば、検討してもよさそうです。

8から10kWほどの蓄電池があることで、日中の太陽光発電で余った分を蓄電し、夜間や停電時に活用できます。

大手ハウスメーカーの場合、国産の蓄電池を大量発注・施工することで、本来かかる費用を抑えています! 最近は10kWほどの容量で140万円を切る、高性能で安価な蓄電池も増えてきました。予算に余裕があれば、新築と同時に蓄電池を検討してもよさそうです。

GX志向型住宅はこんな人におすすめ

GX志向型住宅は、一般的な住宅よりもはるかに高い性能を持った住宅です。

そのため、すべての人がGX志向型住宅にすべきだとか、「GXにしなければ、快適な住まいにならない!」というわけではありません。

GX志向型住宅は、次のような人におすすめです。

- 月々の光熱費を徹底的に削減したい人

- ヒートショックのリスクを可能な限り減らしたい人

- 創エネで災害時にも活躍する家にしたい人

- 次世代のテクノロジーの発展や研究に投資したい人

- 持続可能な資源やエネルギーを大切にしたい人

- のちのち手放すとき、土地だけでなく家の資産価値を高く保ちたい人

「GXほどの性能は要らないかな」という方は、この記事の最後のほうで紹介する、ZEH水準住宅や長期優良住宅もあわせて検討してみてください。

GX志向型住宅でおすすめのハウスメーカー10選

それでは、ここからは、GX志向型住宅を賢く建てられるハウスメーカー10社と、土地を抜いた予算、2,000万円から4,000万円で建てられるミドルコストの商品を紹介します!(価格は30坪2階建て住宅の本体工事費+諸費用+付帯工事費のめやすとなります)

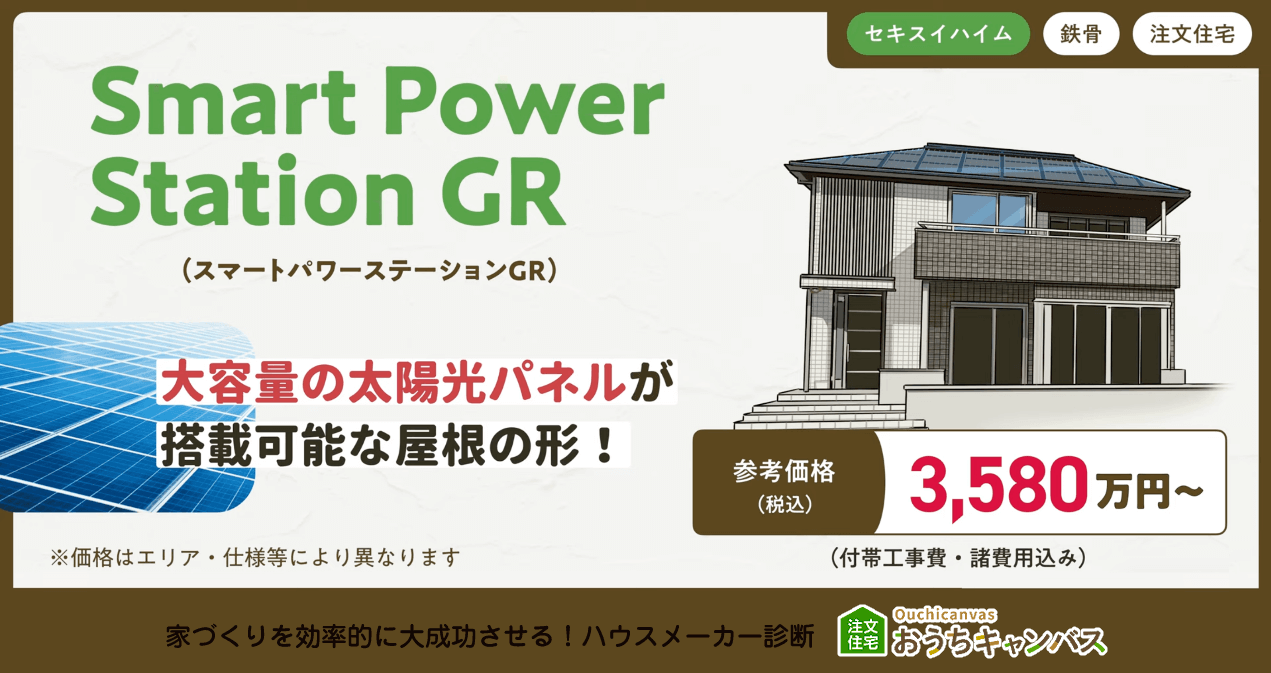

1. セキスイハイム 「スマートパワーステーションGR」

諸費用込みの参考価格は、エリアや仕様によっても異なりますが3,580万円〜。

「スマートパワーステーション」は、テクノロジーを駆使して、最大限の省エネ・創エネを実現したい方におすすめです!

- 断熱等級6が標準仕様:セキスイハイムでは、GX志向型住宅の条件となる断熱等級6が、一部地域では標準仕様となっています。

- 工場生産による高気密:セキスイハイムは、工場で家の8割を完成させるため、隙間が起きやすい壁と床の繋ぎ目などをしっかりとふさぐので、設計図通りの気密性をきちんと実現できます。

- スマートGルーフ:最大10kW超えの大容量ソーラーパネルを載せられる、専用の勾配屋根「スマートGルーフ」を採用しています。

まとめると、セキスイハイム 「スマートパワーステーションGR」は「エネルギー効率の高い設備(太陽光発電、蓄電池、V to Heimなど)」のエネルギーを無駄なく使う設備が豊富です。

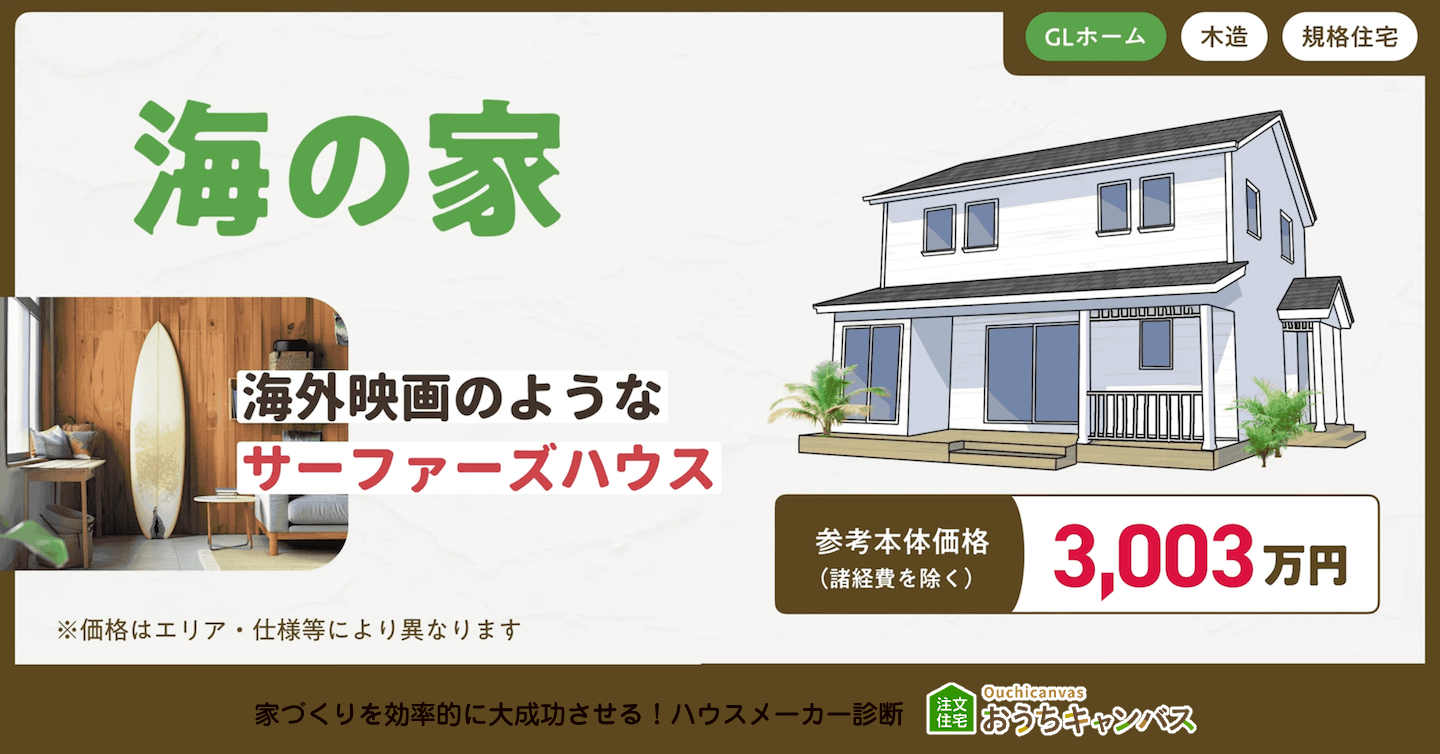

2. GLホーム 「海の家」

GLホームは、住宅設備で有名なLIXIL住宅研究所が運営しているフランチャイズの住宅会社です。海外デザインの住宅をベースにした、高性能な家づくりを得意としています。

公式HPによると、諸費用を除いた最低本体価格は税込3,003万円。プランは3LDK 2階建ての1種類となっています。

「海の家」は、普通の家じゃつまらない。どうせなら、憧れのサーファーズハウスを叶えたい!という方におすすめです。

- アーリーアメリカンスタイルの外観:開拓時代のアメリカを彷彿とさせる、懐かしい雰囲気をもつアーリーアメリカンスタイル。細長い木の板に覆われた外観が、自然で素朴な印象を与えます!

- カバードポーチ:屋外の開放感と室内のような快適さを満喫できるカバードポーチは、家族みんなで思い思いの時間を過ごす憩いの場になります。

- 吹き抜けリビング:開放感のある吹き抜けリビングは、マリン風のインテリアがしっくりくるような内装になっています。

まとめると、GLホーム 「海の家」は、GX志向型住宅基準を満たす性能で、断熱等級が高いメーカーです。 太陽光発電も標準搭載なので、省エネ・創エネの観点でバッチリです!

3. アキュラホーム 「超断熱の家」

アキュラホームは、社長が元大工さんであることでも知られる、ものづくり精神に溢れるハウスメーカーです。

諸費用込みの参考価格は、2,507万円から。こちらの価格はエリアや仕様によっても異なりますのでご注意ください。

- 「超断熱の家」:その名前に違わず、なんと現在の最高レベルである断熱等級7まで断熱性を上げられます。

- 断熱性能が非常に高い:吹き抜けのある間取りでも快適な温度を保てます。GX志向型住宅の基準は等級6のため、基準を難なくクリアしています!

- 充実の省エネ設備:保温浴槽、節水型シャワーヘッド、断熱ドアなどを採用できます。

まとめると、アキュラホーム 「超断熱の家」は、オプションで「匠空調」を導入すれば、エアコン1台で家中を一定の温度に保てます。 どの部屋でも温度差の少ない、健康な住まいになります!

4. クレバリーホーム 「クレバース」

クレバリーホームの「クレバース」は、2024年9月から発売を開始した新商品です!特徴はなんといっても断熱性能の高さです。

国内トップクラスの「断熱等級7」を叶える性能になっています。

諸費用込みの参考価格は、エリアや仕様によっても異なりますが2,745万円からとなります。

- タイル外壁と瓦屋根:傷や汚れに強く、色褪せもしにくいので、一般的な屋根・外壁に比べて、メンテナンスの費用も頻度も半分以下に抑えられます。

- リーズナブルな価格:シンプルな間取り設計に特化しているため、2,000万円台前半に建築費用が抑えられます。

クレバリーホームは全国フランチャイズなので、全国でGX志向型住宅を建てられます! クレバリーホームのブランドと、GX志向型住宅にあわせた構造で、地元工務店の気候風土に合わせた施工・設備のハイブリッドとなります。

5. 木下工務店 「グラシヤス」

木下工務店は、東京都新宿に本社を置く老舗の中堅ハウスメーカーです。

諸費用込みの参考価格は、エリアや仕様によっても異なりますが2,800万円からとなります。

中でも「グラシヤス」という商品は、現場吹き付け発泡という断熱方法で、隙間のほとんどない高断熱住宅を建てられます。

- 現場吹き付け発泡断熱:構造に向けて吹き付けるとモコモコと膨らむ断熱材で、柱や目地などの細かい隙間までピッタリと覆うことができるので、熱の逃げにくい高断熱な家にできます。

- 断熱等級7対応:基本の5から最高値の7まで幅広く対応できます。

- ダブル発電:太陽光発電とエネファームを組み合わせることで、より効率よくたくさんの電気を創ることができ、電気代が高騰している現在も、購入する電気量を削減できます。

熟練の職人による直接施工が木下工務店の魅力です。 長年木下工務店の家に携わってきたスペシャリスト「マイスター」を中心に、高精度な家を建てられます。

6. ヤマダホームズ 「RASIO」

ヤマダホームズは、ヤマダ電機のグループ会社として、優れた住宅設備や洗練された最新の高機能を取り入れた、スマートな家づくりを得意とするハウスメーカーです。

諸費用込みの参考価格は、2,925万円〜からとなります。こちらの価格はエリアや仕様によっても異なりますのでご注意ください。

「ラシオ」は、断熱等級6を叶える、高気密高断熱が魅力の高性能商品です。

- 高性能グラスウールとW断熱:ハイブランド系の大手ハウスメーカーでも重宝される優れた断熱材を使用し、二重の断熱材で断熱効果を向上させています。

- 遮音性・防音性・耐火性:分厚い断熱材のおかげで、子供が騒いでも安心な遮音性や防音性だけでなく、万が一の際に活躍する耐火性においても優れた効果があります。

- 太陽光発電の充実:ヤマダホールディングスのスケールメリットを活かして、お得な太陽光パネルの提案をしています。

ヤマダホームズでは、注文住宅から土地の売買、ローン、家具・家電、リフォームまで、家づくりで必要になるものをまるっとまとめて対応してくれます!

住信SBIネット銀行と株式会社ヤマダデンキ提供の「ヤマダNEOBANK」を使えば、低金利でローンが組めますよ。 さらに照明・家具・家電・カーテンなどもローンに組み込めるので、最低限の初期費用で、高性能なマイホームを建てられます!

7. ヤマト住建 「エネージュN+」

ヤマト住建は、神戸に本社を置く、高性能な家をリーズナブルに建てられるハウスメーカーです。

諸費用込みの参考価格は、エリアや仕様によっても異なりますが2,805万円から。

9割の人が選ぶ「エネージュN+」という商品は、高性能な断熱材と家をすっぽりと包み込む外張り断熱工法によって、外気の影響を受けにくい暖かい家を叶えられます。

- 硬質ウレタンフォーム断熱:熱を伝えにくい空気がたくさん閉じ込められているので、室内の温度が安定しやすくなります。

- 便利な設備と仕様:高性能なフィルター付き換気システム、薬剤によるシロアリ対策、制振ダンパーをつけられる

- 光セラのタイル外壁:外壁の耐久性が上がり、メンテナンスの頻度が抑えられます。

ヤマト住建では、家じゅうで美味しい水を供給する浄水機能「ミクロスウォーターシステム」や、無垢材の床などの提案も受けられます!

さらに最近では、永大とコラボしたオリジナルキッチン「LAKASA」、 またはプレミアグレード仕様のキッチンどちらかを標準でつけられるので、こちらも要チェックです。

8. ウィザースホームの注文住宅

ウィザースホームは、関東を拠点に営業する「新昭和」グループのハウスメーカーです。

諸費用込みの参考価格は、エリアや仕様によっても異なりますが2,985万円からとなります。

- プレミアム断熱DX:ウィザースホーム史上最高となる断熱等級7を実現し、より断熱性能にこだわるお客様への対応が可能となりました!

- 2×6工法:経年劣化しにくく気密性も高めやすい「エアロフォーム断熱材」を、通常の約1.6倍の厚みで入れることができます。

- 太陽光発電とエネファームの組み合わせ:ダブル発電で、さらなる省エネ性を叶えられます。

関東エリアで、耐震性、断熱性、デザイン、メンテナンス性など、バランスの取れた家を建てたい方におすすめです。

ウィザースホームでは、図面があれば1円単位で見積もりが出るような料金体系で、安心して家づくりを進められます。

9. 桧家住宅 「エリート・ワン」

桧家住宅は、高性能な全館空調と多彩な空間提案で人気を集めるハウスメーカーです。

諸費用込みの参考価格は、エリアや仕様によっても異なりますが2,500万円からとなります。

「エリート・ワン」は、省エネ地域区分の5地域から7地域、及び北海道で、標準仕様で断熱等級6を取得できます!

- アクアフォームNEO:従来のアクアフォームの約3倍の密度の泡が、熱が伝わるのを防ぎ、断熱性を高めます。

- Z空調標準搭載:全館空調の中でシェア率No.1の「Z空調」が標準仕様で採用可能です!

- 最長60年の長期保証:構造、防水、シロアリ対策などについて、点検や修理を行ってくれます。

桧家住宅では、5kWのソーラーシステムとともに、コスパ最強のテスラ蓄電池や、中古車と連動した給電装置「プレミアムV2H」を、価格を抑えて搭載できます。 便利かつコスパよくGX志向型住宅を実現できますよ。

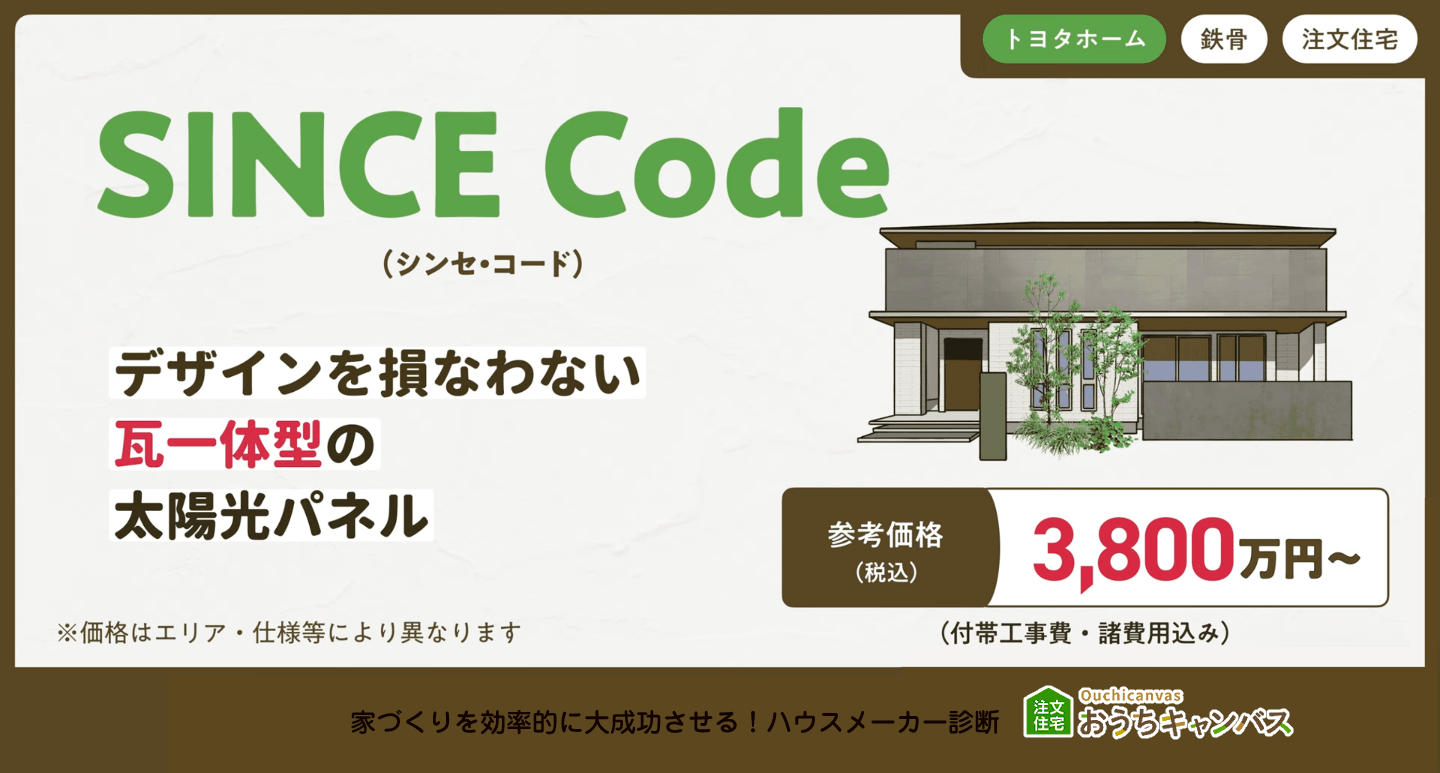

10. トヨタホーム 「SINCE Code(シンセ・コード)」

トヨタホームは、トヨタ自動車のノウハウを活かしてクオリティの高い鉄骨住宅を実現できるハウスメーカーです。

諸費用込みの参考価格は、エリアや仕様によっても異なりますが3,800万円から。 「シンセ・コード」は、断熱性・省エネ性に優れた高性能住宅です。

- 断熱等級6標準仕様:他の商品よりも分厚い断熱材を入れることで、GX志向型住宅の基準を満たしています。

- 瓦一体型太陽光発電システム:屋根一体型なので、デザインを損なわずに太陽光発電を導入できます。

- 上品な大人の住まい:美しいデザインと上質な空間で、家族がのびのびとリラックスできる空間づくりを実現できます。

トヨタホームではほかにも、価格を抑えた規格型住宅「SINCE BiSS」もGX志向型住宅に対応しています。 軽量鉄骨造を中心に、木造など、多彩なプランがあるので、ぜひ好みの住宅を選んでみてください。

その他GX志向型住宅を実現できるハウスメーカー10選

そのほか、最近GX志向型住宅への対応が発表された住宅メーカーも紹介します!

- アエラホーム:断熱等級を最高等級7まであげられる高性能メーカーで、GX志向型の注文住宅に対応しています。冬でもエアコン1〜2台で家中ポカポカ!

- 一条工務店:業界でもトップレベルの断熱性能と屋根一体型の太陽光パネル、全館床暖房が標準仕様です。

- 住友不動産:高級マンションのようなオシャレな住宅設備が魅力です。標準仕様でZEH基準を上回る性能があります。

- ダイワハウス:木造・鉄骨どちらも得意とするトップレベルの対応力をもつハウスメーカーです。予算2,500万円から叶える規格型住宅「Smart Made Housing」は、標準でGX志向型住宅に対応しています!

- ヘーベルハウス:重厚感のある鉄骨住宅が人気のハウスメーカーです。戸建て住宅で全商品の断熱等級6を標準仕様化! 太陽光発電システムと高度エネマネをつければ、すべてのモデルでGX志向型住宅を実現できます。

- パルコホーム:岩手や青森県の一部で人気です。規格住宅「Unity」では、支援制度ありでお得にGX志向型住宅を建てられます!

- グランディハウス:宇都宮に本社をおくハウスメーカーです。GX志向型住宅の基準を満たすモデルハウスが、大型分譲地『東峰テラス』にて2025年1月にオープンしました!

- 石友ホーム:北陸で高い人気を誇るハウスメーカーです。寒さの厳しい北陸で断熱等級7を実現!GX志向型住宅のキャンペーンを実施中。

優秀な営業担当者と、スピーディーにハイクオリティなGX志向型住宅を建てるポイント

最短効率で大満足のGX志向型住宅を建てるには、次のポイントが重要です。

- 住宅メーカーの価値観や方向性が自分に合っているか(構造、取り組み、価格帯)

- 住宅商品が自分の要望にあっているか?(予算、間取り、建材、設備)

- 営業担当者との相性がよいか?(連絡の頻度や知識・経験、要望を叶えてくれるかなど)

とくに営業担当者との相性は、「家づくりの9割を決定する」とも言われています。

「家づくりの深い知識 + 人間的な相性 = ベストな営業担当者」です。

いきなり住宅展示場に行ったり、資料の一括請求する前に、優秀な営業担当者を紹介してくれるサービスを利用することも検討してみてください。

おうちキャンバスでは、全国各地から厳選した、大手ハウスメーカーの優秀な営業担当者を紹介するサービスも行っています。

家づくりオンライン相談(無料)では、あなたの家づくりの要望を聞いた上で、相性ピッタリな営業担当者をご紹介することも可能です!

こうした優秀な営業担当のご紹介や、家づくりのご相談は、すべてスマホから無料でご利用いただけますので、気になる方はオンライン相談を検討してみてくださいね!

自分にピッタリの3社がわかる、住宅メーカー診断もどうぞ。

↓ 好みの外観を選択して Web診断スタート ↓

2026年のGX志向型住宅の補助金は「110万円」

GX志向型住宅は、昨年2025年11月に補助金が発表されました。

それが国土交通省と環境省の2省連携の「みらいエコ住宅2026事業」です。

「みらいエコ住宅2026事業」は、GX志向型住宅の条件を満たす住宅を建てると、すべての世帯で110万円(寒冷地は125万円)の補助金が受けられる制度です。

GX志向型住宅のほかに、要件が少しゆるやかな「長期優良住宅」や「ZEH(ゼッチ)水準住宅」があり、35万円から100万円の補助金の対象となります(こちらは、子育て世帯と若者夫婦世帯のみが対象となります)。

「ZEH水準住宅」とは断熱等級5以上、一次エネルギー消費量削減率20%以上の住宅

ZEH移住住宅は、「断熱等級5以上」と「一次エネルギー消費量削減率20%以上」が条件です。

ただしエリアによっては「ZEH Oriented」のように、太陽光発電システムを搭載しなくても補助金を申請できるケースがあります。

- 断熱等級:

熱の逃げにくさを示すもので、1〜7までの等級があり、数字が大きいほど断熱性が高い家になります。

2025年4月1日から、すべての家で断熱等級4が義務化されるので、基準よりもワンランク上の断熱性が求められます。 - 一次エネルギー消費量:

冷暖房、給湯器、電化製品などの消費エネルギーの合計のことです。 ZEH水準住宅では、住宅で使う消費エネルギーを20%削減できる、省エネな住宅にしてください!ということになります。

ちなみに、ZEH水準住宅は、太陽光パネルや蓄電池の設置は必須ではありません。

「長期優良住宅」とは断熱等級5以上、一次エネルギー消費率20%以上かつ長持ちする住宅

長期優良住宅は、ZEH水準住宅と同様の「断熱等級5以上」「一次エネルギー消費量削減率20%以上」という条件に加えて、長く安心・快適に暮らすため、国が定めた耐震性や劣化対策、維持管理計画などの基準をクリアした住宅です。 省エネだけでなく、高耐震・高耐久も評価項目に加わっているんですね!

一戸建てで75平方メートル(22.6875坪)以上、階段部分を除くワンフロアの床面積が40平方メートル(12.1坪)以上である必要があります。

ZEH住宅と長期優良住宅の補助金は「35万円から100万円」

子育て世帯と若者夫婦世帯によるZEH水準住宅と長期優良住宅の新築では、国土交通省と環境省の連携による「子育てグリーン住宅支援事業」の補助金を申請できます。

| 断熱等級 | 一次エネルギー消費量削減率 | 補助金額 | |

|---|---|---|---|

| ZEH水準住宅 | 5以上 | 20%以上 | 35万円/戸建 (建て替えの場合55万円/戸建) |

| 長期優良住宅 | 5以上 | 20%以上 | 75万円/戸建 (建て替えの場合95万円/戸建) |

ZEH水準住宅補助金の申請手続きは、「建築会社(グリーン住宅支援事業者)」が行います。

長期優良住宅補助金の申請手続きは、施主か建築会社が着工前に行います。自分で申請したほうが申請手続き費用が安く住むため、

申請後には、所得税の控除や減税を受けるため、施主が年度末の確定申告を行います。

ZEH水準住宅や長期優良住宅を建てると、地方自治体の税の特例措置(所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減)、補助金、住宅ローンの金利引き下げといった優遇もあわせて申請できます。

補助金の申請方法

申請は、年度末(だいたい翌年の1月から3月にかけて)、確定申告の書類を郵送・窓口に持参・e-taxの電子申請のいずれかで行います。

確定申告に関する手続きは、毎年年末(だいたい12月ごろ)に国税庁の定額減税ページを見ながら進めます。

家づくりの流れや時期を証明するため、見積もり書や領収書、住宅が完成した写真等を保管しておきましょう。

自治体の補助金も忘れずチェック

国の補助金とは別に、自治体の補助金も申請できます。

都道府県と市町村で、それぞれ別の補助金を設定していることが多いです。

- 太陽光発電システム(蓄エネ設備併設タイプ)

- 地中熱ヒートポンプシステム

- EV(電気自動車)

- PHV(プラグインハイブリッド自動車)

- 蓄電池

- V2H(住宅用外部給電機器)

- 家庭用燃料電池(エネファーム)……etc.

自治体のホームページ記載の申し込み書類を印刷し、必要事項を記入して自治体に郵送または持参します。

上記の補助金の位置づけは「固定資産税取得のための補助金」となり、補助金は非課税(=確定申告は不要)です。

ただし、補助金の計算式が「(補助金額-50万円)×1/2」が20万円を超える場合(太陽光発電システムだけで90万円を超える場合)は、確定申告が必要です。(都道府県と市町村の補助金の合計で90万円を超えることは稀です)

GXとは直接関係ありませんが、地方自治体のホームページでは、移住支援や結婚子育て支援、新築戸建て住宅支援、既存住宅耐震性向上支援などを実施している場合があるので、ぜひチェックしてみてください! 自治体のトップページ右上の検索欄に「補助金」と入力すると、住みたい地域の支援制度がわかります。

太陽光発電システムで売電収入(電力会社に電気を売る)は見込める?

2025年度の電力会社の売電単価は10kW未満の太陽光発電システムで10年間15円/kWh、10kW以上の太陽光発電システムだと11.5円/kWhで固定されます。

参照:経済産業省資源エネルギー庁

昔よりも単価が下がったことで、太陽光発電システムをつける目的が「電力会社に売る」から「自家発電・自家消費」に変化しつつあります。

また、契約する住宅メーカーにもよるものの、2025年は太陽光発電関係の申請が多く、「太陽光発電システムの設置とFIT契約から、電力の買い取り開始まで半年ほど時間がかかった」という人もいます(ので、長い目で見たほうがいいです)。

というと、「なーんだ、太陽光パネルをつけても、電気が売れないのか」とがっかりしてしまいますね。

しかし電力会社の電気代はどんどん上がっており、2030年には電気の基本料金が5倍になるとも言われています。

今も、夏場や冬場に冷暖房をつけると、「電気代が高すぎて、明細を見るのが怖い!」「それでも、身体を壊して医療費をかけるよりは、エアコンをつけたほうが……」と、迷ってしまう人は非常に多いです。

太陽光発電システムがあれば、夏冬の冷暖房費用を含め、年間の電気代収支プラマイゼロに近づけられます。

「固定価格買取制度(FIT)」といって、設置から10年間、太陽光発電システムにより売電単価を固定する制度もあります(11年目以降は「卒FIT」となります)。

参照:再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2025年度以降の買取価格等と2025年度の賦課金単価を設定します|経済産業省

なお、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売電する場合は「雑所得」に該当し、減価償却費のうち「売電量÷発電量の割合分」が必要経費となります。

太陽光発電システムは何kWを搭載するべき?

太陽光発電システムの容量は、3人から4人家族で4.5kWから5kWが一般的です。

3人から4人家族が1日に使用する電気量は13kWhから18.5kWh、これは4.5kWから5kWの太陽光発電システムの1日の発電量に相当します。

つまり、4.5kWから5kWの太陽光発電システムを搭載すると、1日の電気代を0円にできる計算です。

ただし、太陽光発電システムは天候や日照時間、設置場所、システム容量により発電量が異なり、総発電量のうち自家消費は約3割と言われています。

日照時間が長い4月や5月は発電量が多くなり、逆に梅雨時や冬場は発電量が減ります。

使わなかった電気の活用方法には、FIT制度で残りの余剰電力を売却する、蓄電池により電力を貯めて夜間に活用する(蓄電池により、自家消費率を3割から5割、7割以上に引き上げられます)、給湯器の電気に回す、電気自動車に給電する、などがあります。 「ハイブリッド蓄電池」を設置すれば、停電時に最大5,000Wと、定量よりも多くの電力を出力できます。

「大容量」太陽光発電システムを選ぶべき?

「大容量」の太陽光発電システムがおすすめのご家庭は、住む人の人数が多いお家、在宅時間が長いお家、日照時間が長い地域のお家、ペットを飼っているお家、建物の構造や地盤が強いお家などです。

容量の大きな太陽光発電システムは、そのぶん売電収入も見込めますが、今の制度では「全量売電」はできないため、あくまで自家消費のおまけと考えましょう。

発電容量10kW未満を「家庭用太陽光発電」、10kW以上を「産業用太陽光発電」と言います。

10kW未満の住宅用設備は基本的に非課税、10kW以上の太陽光発電システムは不動産賃貸事業の一部(産業用)とみなされ、課税対象となります。

ただし屋根から取り外し可能の「架台方式」や、「後付けタイプ」は10kW以上でも非課税となることが多いです。

10kW以上や、屋根一体型の太陽光発電システムは、課税対象となり、固定資産税が高く設定されます。

その代わり、10kW以上の出力があれば補助対象となり、固定資産税が3分の2に減税されます。

太陽光発電システムの「購入・リース・PPA」はどう違う?

「太陽光発電システムって、住宅メーカーによって選べるタイプが違うの?」

「0円ソーラーとか、リースって、買い切りとどう違うの?」というご質問をよくいただきます。

結論からいうと、太陽光発電システムは、購入・リース・PPAの3タイプに分かれます。

(1)購入(買い切り)

1つ目は、太陽光発電システムを「購入」し、自分のものにすることです。

新築の足場を利用して設置することで、後付けよりも設置費用を節約できます。

購入のメリット

- 太陽光発電システムが自分のものになる(所有権)

- 発電した電力を購入者が自由にできる(売電や自家消費をある程度コントロール)

- 長期的には電気代の節約効果によって大きな経済メリットを得やすい

- 住宅ローンに太陽光発電システムの支払いを組み込める(ローン借り換えも可能)

- 交換や処分を好きなタイミングで行える

- (大手ハウスメーカー施工の場合)後付けや1軒だけのオーダーメイドだと高くつく高性能な太陽光発電システムも、大量発注のメリットにより、価格を抑えて設置できる

購入のデメリット

- 一括での支払いが難しい場合はローンでの支払いになるため、導入のハードルが高くなる

- 初期費用が3タイプの中で最も高額

(2)リース

太陽光発電の「リース」とは、リース会社が所有する太陽光発電設備を借りて利用する契約です。

契約期間中は毎月8,000円から4万円(リース会社や容量による)のリース料金を支払うことで、太陽光発電システムを利用できます。

リースのメリット

- 太陽光発電の初期費用がかからない

- 住宅ローンの審査に影響を受けにくい

- リースは契約終了まで所有権がないのがほとんど

- リースでは0円になる太陽光発電システム等の初期費用も、ローンでは実費で支払う必要がある

- 契約満了後は所有権が自身に移る

リースのデメリット

- リース期間期間中に支払った費用を回収することは難しい

- 一括買いなどに比べて総支払額が割高になる傾向にある

- 契約期間中のメンテナンスや修理費用がかかる(会社による)

- 途中解約のしにくさや費用が割高になるなどのデメリットもある

太陽光発電のリース契約は、初期費用を抑えて太陽光発電システムを10年から15年利用し、その間の自家消費や売電もある程度コントロールできます。

契約期間後は、太陽光発電システムが自分のものになるので、メンテナンスやリサイクルなどをする必要があります。

ただし、毎月電気を売る量よりもリース料金が上回る可能性も考えられます。

すでに家を建てた人に、月々のリース金額と、住んでからの光熱費のバランスについて聞いてみるとよいでしょう。

(3)PPA(0円ソーラー、屋根貸し)

PPA(Power Purchase Agreement:電力販売契約)とは、PPA事業者が太陽光発電を購入し、需要家(この場合は太陽光発電設置する住宅の持ち主)とPPA契約を結ぶことです。

初期費用0円で太陽光発電システムを設置できます。

太陽光発電のリースと似ていますが、契約期間中に発電した余剰電力の売電収入を受け取れるのはリースのみです。

PPAの収入源は「屋根貸し収入」で、売電収入の権利者は第三者(貸主)となります。

自家消費は基本有料、停電時は無料となります。

PPAのメリット

- 初期費用無料で太陽光発電を設置できる

- 契約期間中のメンテナンス・交換費用が0円

- 自家消費した電気使用分は再エネ賦課金が0円

- 電気料金は使用しただけ支払えば良い

- PPA契約期間中の長期にわたって、供給電力の単価を固定できる

PPAのデメリット

- 契約期間がある(15年以上の長期契約)

- 今の電気代より必ず安くなるとは言い切れない

- 交換や処分が自由にできない(契約解除費や違約金の支払いあり)

- 契約中、売電収入をPPA事業者が回収する

- 設置条件、与信調査がある

まとめると、「日中、自宅で好きに電気を使いたい」「余剰分は会社に売りたい」という方は、PPAがおすすめです。

太陽光発電システムって廃棄・リサイクルできるの?

「太陽光発電システムって、廃棄が難しくて、しかも廃棄費用が高いんでしょ?」というご質問をよくいただきます。

太陽光発電システムは、鉛やカドミウム、セレンなどの有害物質を含んでいるため、通常の家庭ごみとして焼却処理できません。

廃棄物処理法にのっとって、処理されることになっています。

現在は、太陽光発電システムのリサイクルは義務ではないものの、今後義務化される可能性はあります。(2024年12月16日に環境省と経済産業省のとりまとめがありましたが、2025年の国会では提出が見送られました。)

経年や自然災害による故障や破損で、太陽光発電システムを修理・撤去する場合は、次の流れで対処します。

- 太陽光パネルのトラブル発生時は、まず購入した販売店か設置工事に携わった業者に相談します。

- 屋根の葺き替えや解体が必要な場合は、それぞれ専門の業者に相談します。

- もし、販売店や施工店が閉鎖していて連絡が取れない場合は、太陽光パネルメーカーの相談窓口に連絡します。

使い終えた太陽光発電システムは、ジャンクションボックス、アルミ枠、ガラス、セル・バックシートの4つに分離され、素材ごとにリサイクルされます。

また、中古パネルの性能を評価し、適切にリユースする事業も進んでいます。

太陽光発電システムの主要メーカー

2025年の太陽光発電システムの人気メーカーは次の通りです。

| 家庭用太陽光発電の主要メーカー | 特徴 |

|---|---|

| シャープ |

|

| 長州産業 |

|

| パナソニック |

|

| 京セラ |

|

| ネクストエナジー |

|

| ソーラーフロンティア |

|

| ハンファジャパン |

|

| DMMエナジー |

|

| カナディアンソーラー |

|

GX志向型住宅に蓄電池は必要?

「蓄電池は高いって言うけど、家を建てるタイミングでつけるべき?」というご質問もよくいただきます。

現在のGX志向型住宅の要件では、蓄電池は必須ではありません。

今後、脱炭素化のロードマップが進むにつれて、必須要項になる可能性があります。

電力の自家消費設備では、「太陽光発電システム+HEMS+蓄電池」の3点がセットとされていますが、現在では、新築時に蓄電池を導入できる方は限られています。

背景として、太陽光発電システムよりも容量の大きな蓄電池をつける必要があり、容量の大きな蓄電池は250万円以上と、価格が高かったこと。

また、売電収入が大きなメリットだった頃は、蓄電池に貯めた電気は売電に回せなかったことから、恩恵が少なかったことが挙げられます。

このことから、新築時に蓄電池をつけない人や、安くなってから後付けしようという人が多かったです。

しかし、次のメリットから、新築時に蓄電池を設置する方が増えてきました。

- 10kWhで150万円を切る、高性能で安価な蓄電池が増えてきた

- 日中発電し、使わなかった電力を貯めておいて、夜間に活用できる(電気代の高騰により、自家消費のメリットが増えた)

- 停電などの災害時に電力を活用したり、他の世帯に届けたりできる

- 蓄電池の購入・設置費用を、住宅ローンに組み込める

(あとから蓄電池をつけると、20万円から30万円の設置費用がかかる) - 都道府県や市区町村では、蓄電池の購入・設置費用の1/3の補助金(所得税の減税・控除の優遇)のを出していることがある

蓄電池の設置は住宅ローンに組み込めるほか、「蓄電池ローン(ソーラーローン)」と言って、蓄電池単体のローンもあります。

100万円以下でも導入できる! 高性能蓄電池メーカー一覧

| 蓄電池の主要メーカー | 特徴 |

|---|---|

| シャープ |

|

| ニチコン |

|

| 京セラ |

|

| パナソニック |

|

| オムロン |

|

| 伊藤忠商事 |

|

| ダイヤゼブラ電機(田淵電機) |

|

蓄電池を設置すると、太陽光発電システムが発電した電力が「自宅用」「蓄電池用」にわけて送られます。

蓄電池には、常に30%ほどの電力が蓄電池に貯まっている状態になります(スマホのバッテリーを、0%になる前に充電するイメージです)。

「4kWの太陽光発電の場合、蓄電池の容量はどれぐらいがベスト?」

4kWの太陽光発電システムの年間想定発電量を4,400kWhとした場合、1日の平均の発電量は12kWh。

このときに日中の自家消費量が3kWhだった場合、9kWhが余ります。

9kWhの電気すべてを売電せず、蓄電に回す場合、9kWhの容量の蓄電池がベストです。

「走る蓄電池」EV(電気自動車)、PHEV、PHV、中古車の活用

2026年は高性能蓄電池の開発と値下げの過渡期です。

これまでの蓄電池は非常に高価で、「新築時に、太陽光発電システムはつけるけど、蓄電池は高いから見送る」という人も多かったです。

蓄電池以外の選択肢として、EV(電気自動車)の中古車や、ガソリンと電気の両方で走行できる「PHEVやPHV(プラグインハイブリッド車)」を蓄電池代わりに活用する方法があります。

住宅にV2H(Vehicle to Home)があれば、電気自動車に電力を供給でき、逆に停電時には電気自動車から住宅に電気を供給できます。

電気自動車のドライブでは、全国EV・PHV充電まっぷで、全国の充電スポットを確認できます。

経済産業省の電気自動車補助金

令和7年度(2025年度)、経済産業省のクリーンエネルギー⾃動⾞導⼊促進補助⾦(CEV補助⾦)補助金額は85万円から255万円で、種別により補助金額が異なります。

参照:令和7年度におけるクリーンエネルギー⾃動⾞導⼊促進補助⾦|経済産業省

地方自治体の電気自動車への補助金と申請方法

都道府県や市区町村も、トヨタやホンダ、ヒョンデの電気自動車に、100万円から200万円程度、電気自動車(EV)の購入補助金を出しています。

申請方法は、自治体のホームページにある申請書類に記入し、送付すればOKです。

まとめ

この記事では、GX志向型住宅でおすすめのハウスメーカーと、2,000万円から4,000万円で建てる住宅商品を紹介しました。

10社の商品は次の通りでしたね。

- セキスイハイム 「スマートパワーステーションGR」

- GLホーム 「海の家」

- アキュラホーム 「超断熱の家」

- クレバリーホーム 「クレバース」

- 木下工務店 「グラシヤス」

- ヤマダホームズ 「RASIO」

- ヤマト住建 「エネージュN+」

- ウィザースホーム

- 桧家住宅 「エリート・ワン」

- トヨタホーム 「SINCE Code(シンセ・コード)」

GX志向型住宅は、発表されて間もない高性能住宅ですので、今年建てたいという人には大きなチャンスです!

この機会を逃さず、快適で省エネなおうちを建ててくださいね。

それでは、最後まで読んでくださってありがとうございました!

監修者コメント

今回のコラムでは、GX志向型住宅について解説しました。

家づくりオンライン相談はこちら正直、最初は「GXって難しそう…」と思ってました。

でも、調べていくうちに、地球環境を守るだけでなく、家計にも優しいって気づいて、めちゃくちゃワクワクしちゃったんです!

たとえば、太陽光発電で電気代が安くなったり、断熱性能が高いからエアコン代が節約できたり…まさに一石二鳥!

しかも、快適な暮らしを実現しながら、地球にも優しいなんて、最高じゃないですか?

これから家を建てる方はもちろん、住み替えを考えている方も、ぜひGX志向型住宅を検討してみて下さい!

「GXってどんなもの?」「うちの家に合うかな?」って疑問があれば、気軽にオンライン相談で聞いてくださいね!

一緒に、未来の暮らしを創造していきましょう!