地震が怖くて家が買えない人必見!今、新築を建てると安心できる3つの理由

「持ち家に憧れているけど、地震が怖くて家が買えない…」

ただでさえ地震大国なのにも関わらず、近年は南海トラフ地震の危険についても現実的に語られるようになってきました。

加えて、過去の大震災の被害を思い出すと、家の購入を躊躇っている方は多いはずです。

私自身、家を建てるときは地震のことが心配でした。

家は生活に必要不可欠なものです。

地震で家が壊れて住む場所がなくなったり、寝ている間に壊れて自分や家族が巻き込まれたりしたら……

そう考える、家づくりを進めるのが怖くなりました。

しかし、最近の家づくりについて調べたり、ハウスメーカーの営業担当さんに体当たりで話を聞きに行くうちに、自分の不安だったことが思い込みだったり、最近の家づくりの方法によって解消できるとわかりました。

この記事では、自分の経験を元に、「地震が怖くて家を買えないと思っていた自分」が、どのような流れで憧れのマイホームを実現できたのか、順番にお伝えしていきます。

記事の中では、実際に地震に強い家を建てた人のアンケート調査結果もお伝えするので、ぜひ読んでみてくださいね。それではまいります!

家づくりで悩んだらまずやること

「地震が怖くて家を買えない」と思ったら、家づくりの知識豊富なプロのアドバイザーに相談してみませんか。

家族構成、ご予算、希望の間取り、住みたいエリアにあわせて、耐震性がしっかりしたハウスメーカーを客観的にお伝えします。

営業マンには直接聞きづらいローンの相談や、信頼できる営業担当の紹介も可能です。家づくりの課題感がクリアになります。

▼ こんな人におすすめ ▼

・営業マンとの対面が苦手な方

・条件に合うメーカーが見つからない方

・親身に寄り添う営業担当と出会いたい方

家づくり専門アドバイザー

大学で材料工学・建築素材を研究、30歳でマイホーム購入を決意。コツコツと住宅知識を増やし、満足の家を建てた経験を持つ。現在は家づくりで役立つ情報をYouTube、SNSにて発信している。著書『図解でわかる! 理想の家づくり 超入門』発売

まずはデータを確認!新しい家ほど地震で倒壊しない

「地震が来た時のことを考えると怖くて家が買えない」という方の多くは、「地震で家が倒壊すること」を想像して怖いと感じているのではないでしょうか。

しかし、現代の家が倒壊することはほとんどありません。

地震の際に倒壊してしまう家のほとんどは、「昔建てられた家」であることがほとんどなんです。

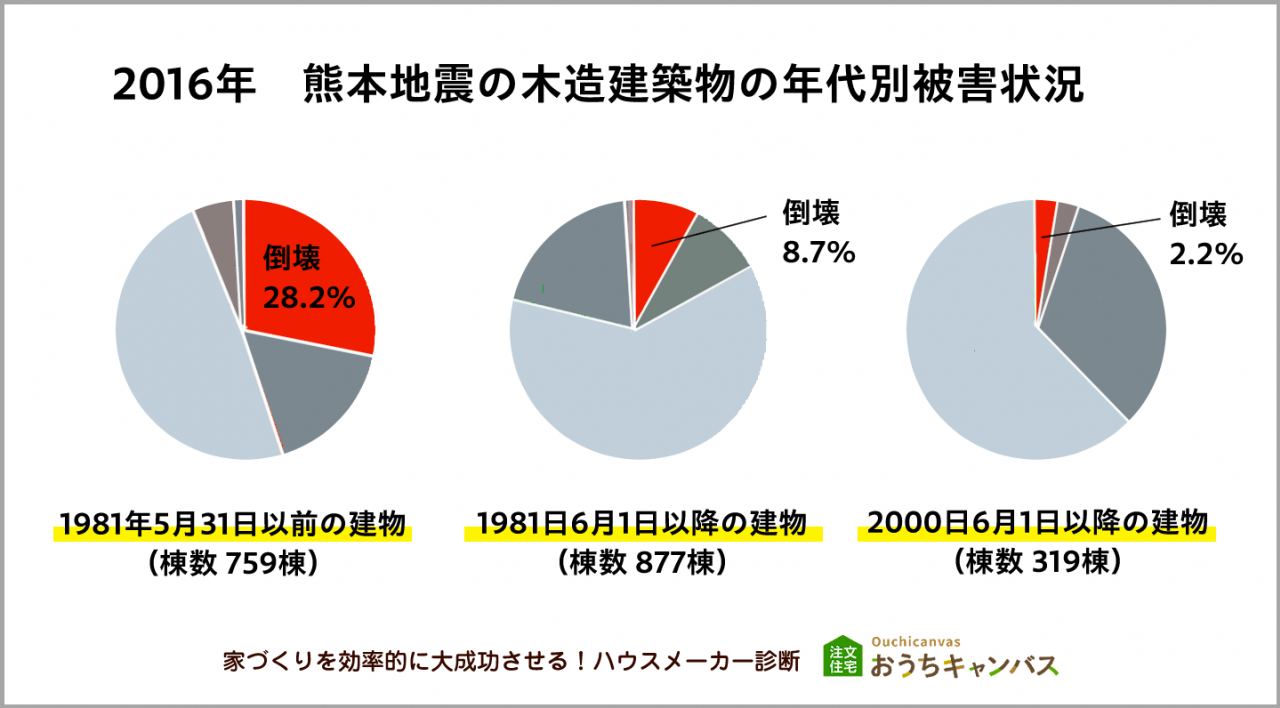

実際に、熊本地震のときの倒壊した木造家屋のデータを見てみましょう。

- 旧耐震基準で建てられた住宅:28.2%

- 新耐震基準(1981年5月以降の基準)で建てられた住宅:8.7%

- 現行の耐震基準(2000年5月以降の基準)で建てられた住宅:2.2%

このように、新しく建てられた家ほど、家屋が倒壊した割合が少ないです。

新しい家は地震に強くなっている!今、新築を建てると安心できる3つの理由

新しい家はどのような仕組みで地震に強いのか、そしてなぜ今、新築を建てると安心できるのか、私自身が納得した3つの理由をお伝えします。

1. 「新耐震基準」を満たしているから

2000年以降の「新耐震基準」を満たす住宅は、地震に強いです。

耐震基準とは、建築基準法の中で定められる基準のこと。

簡単に言えば、「これから建てる建物はこの基準以上でないといけませんよ」というルールです。

1978年の宮城県沖地震、1995年の阪神・淡路大震災と、日本では巨大地震が起きるたびに損傷を受けた建物を検証し、耐震基準を改正してきました。大きな変更は次の3回です。

- 旧耐震基準

1971年1月1日から1981年5月31日までの建築確認の基準。震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準。 - 新耐震基準

1981年6月1日から2000年5月31日までの建築確認の基準。震度6強〜7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準。「許容応力度計算」「保有水平耐力計算」が取り入れられた。 - 現行の耐震基準(2000年基準)

2000年6月1日から現在までの建築確認の基準。新耐震基準に加え、地盤に応じた基礎の設計など、より構造への条件を強化した構造基準。

少なくとも「新耐震基準」以降の基準に則って建築された家であれば、震度6強〜7の地震があっても倒壊しない想定です。

2000年以降の新築住宅は、地盤に合った基礎を採用すること、そして木造住宅でも事実上地盤調査をすることが義務づけられました。同時に、柱や筋交いを固定する接合金物の指定や、耐力壁の配置バランスも規定されています。

このように、日本の住宅建築では、巨大地震のたびに耐震基準が見直され、より地震に強い家が基準となっているのです。

2. 最高等級の「耐震等級3」を実現できるから

耐震等級とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく住宅性能表示制度で定められた、住宅の耐震性のグレードのことです。

現在は「耐震等級3」が最高等級となります。

- 耐震等級1:現行の耐震基準と同等の耐震性を満たす。

- 耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の耐震性を満たす。

避難所として使用される施設は耐震等級2以上である必要がある。 - 耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の耐震性を満たす。

警察署や消防署など、防災の拠点となる建物の耐久性が必要。

耐震等級3の取得には構造計算と、第三者機関による認可が必要です。

耐震等級3の家は、耐震等級1の1.5倍以上の揺や、2回以上に渡る震度7程度の地震にも耐えられると定められています。 数百年に一度の巨大地震が起きても、軽微な修繕を行えば住み続けられる想定です。

実際に2016年4月14日の熊本地震では、耐震等級3の家は大部分が無被害で倒壊ゼロだったとされています。

近年では、標準で耐震等級3の家を建てられる住宅メーカーが増えてきました。

3. 住宅メーカー各社が耐震・制震・免震を高めているから

住宅メーカーは各社、住宅の耐震性を高めるため、耐震・制震・免震を改良しています。

地震に強い工法・構造(建物の骨組み・柱)を採用するだけでなく、大学や企業と提携して耐震金物や制振ダンパーを開発・採用したり、免震装置を使って外壁のヒビや亀裂を防いでいます。

- 耐震:地震の揺れに耐える

例)耐震金物:家の骨組みの接合部を補強する金具。

接続部が最も揺れの影響を受けやすいため、金具で補強されている。 - 制振:地震の揺れを軽減する

例)制振ダンパー:家の骨組みなどに設置する装置。

伝わった揺れをバネで逃す。自動車のサスペンションに近い仕組み。 - 免震:揺れを伝わりにくくする

例)免震装置・アイソレーター:建物を下から支える装置。

地面の揺れを中間にあるゴムで逃して、建物に伝わらないようにする。

ほかにも、震度7の地震に耐える繰り返しの耐震実験を行ったり、地震保険や停電時にも蓄電・給電できる設備を採り入れることで、災害に備えています。

地震に強い家を建てた人の決め手・感想は?アンケート調査結果

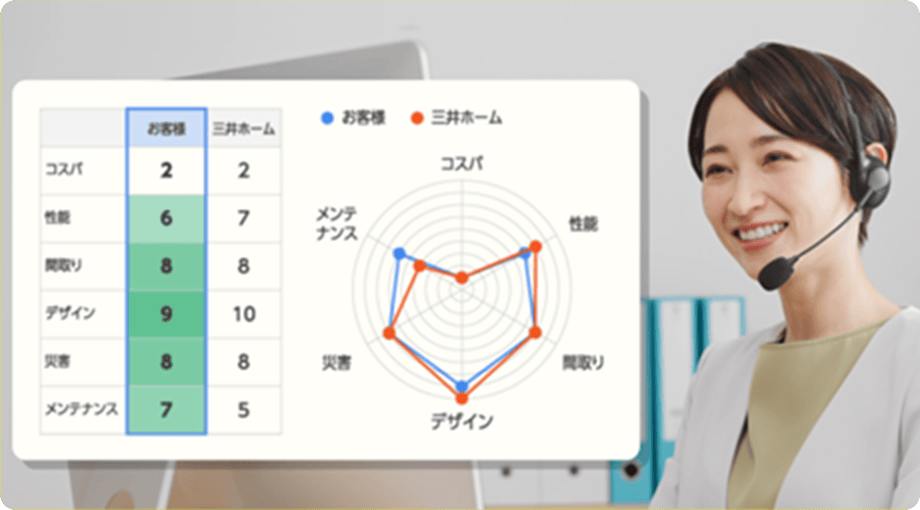

おうちキャンバスでは、地震に強い家を建てた人に、決め手や住んでみての感想についてのアンケート調査を行いました。

大手なので安心だと思い建てました。建てた後に地震を二度経験しましたが、全く影響なかったので良かったと思います。(2010年ミサワホームで新築)

地震に強い家なので、住んでいて安心感がある。特に静岡は大きな地震が近々来ると言われているので、ここで建ててよかった。(2020年パナソニックホームズで新築)

東日本大震災の際に、「一面の荒れ野原となっても壊れずに残っていた住宅」として取り上げられていたので信頼でき、安心して暮らせています。(2015年一条工務店で新築)

地震に強い家を建てるならおすすめのハウスメーカー

地震に強い家を建てるなら、次のハウスメーカーがおすすめです。

- ヘーベルハウス

- トヨタホーム

- パナソニックホームズ

- セキスイハイム

- ダイワハウス

- 積水ハウス

- ミサワホーム

それぞれのハウスメーカーに関するくわしい情報は、次の記事で紹介しています。こちらもあわせてご覧ください。

地震に強いハウスメーカー8選

これでカンペキ!安心安全な家を建てるときにチェックしたい3つのポイント

ここからは、より地震に強い家を建てるために、必ずチェックしてほしい3つのポイントについてご紹介させていただきます。

1. ハザードマップで災害のリスクを調べよう

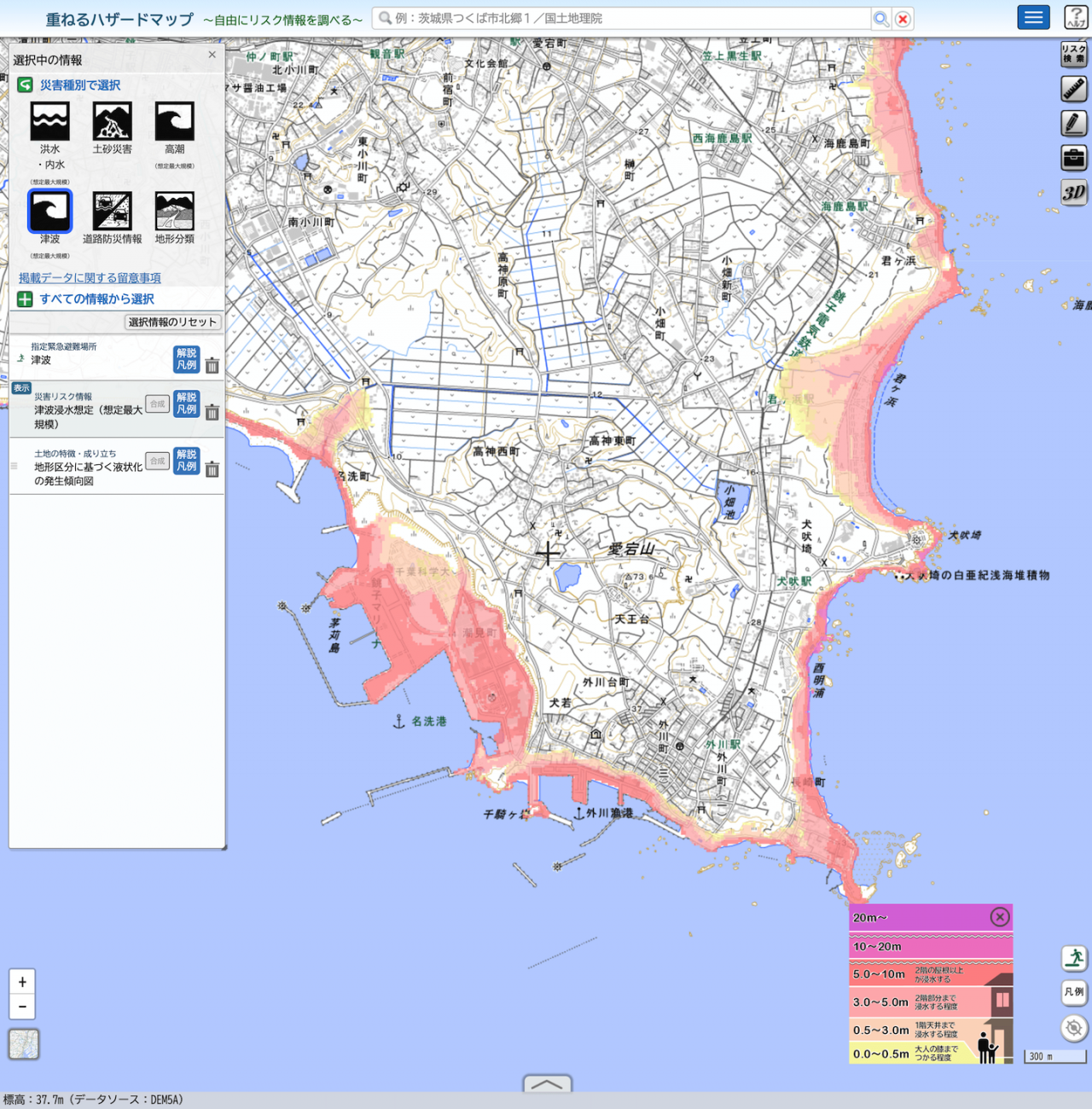

土地に災害のリスクがないか調べるのにもっとも有名なのが、「ハザードマップ」でしょう。

ハザードマップは、「津波」「土砂災害」などの災害ごとに、その土地にどれくらい被災リスクがあるのかを確認できるマップです。

たとえば、以下のように災害のリスク順に色分けされていて、「自分の検討している土地は、これくらいの被害が出る可能性があるんだ」と確認できます。

ハザードマップはインターネットでも閲覧できますし、自治体によっては役所や市民センターで配布していることもあるので、ご活用くださいね。

- フラッドマップ

海面が何メートル上昇したら水没するのか、またはしないのかを確認できるマップ。 - 表層地盤のゆれやすさマップ

各都道府県における地震での揺れやすさを表したマップ - 液状化マップ

各都道府県における液状化危険度を表したマップ - 地形で見る軟弱地盤マップ

各地域において、地盤調査を行った結果がまとめられたマップ。調査の結果「良好地盤」と診断された場所・「軟弱地盤」と診断された場所・軟弱のため「補強工事」をした場所・「腐植土」が確認された場所などがまとめられている。 - 地震に関する地域危険度測定調査(東京)

建物倒壊危険度・火災危険度・総合危険度などをランクづけした一覧。丁目まで細かく設定されている。

2. 昔どんな場所だったか調べよう

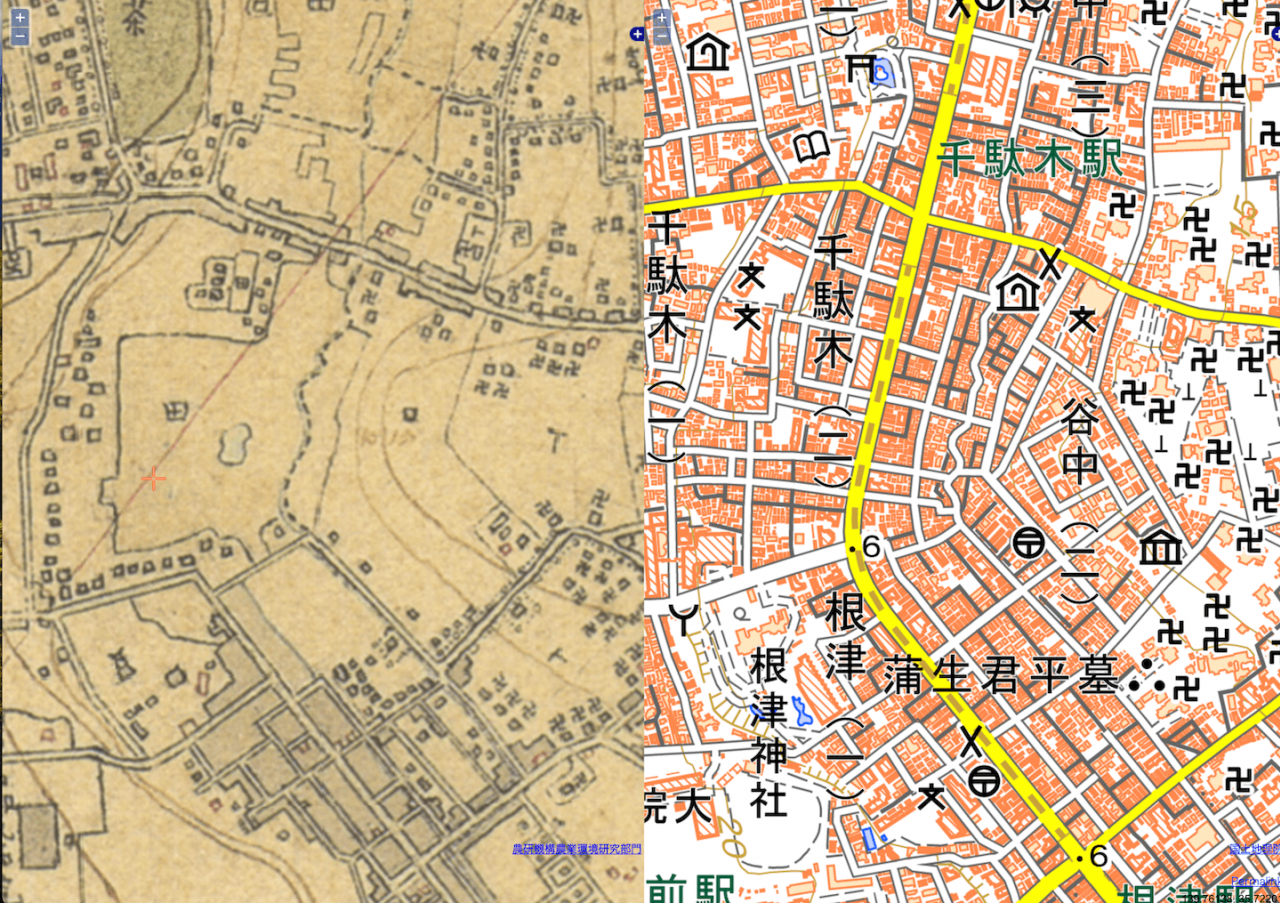

基本的には、土地を探してくれるハウスメーカーや不動産屋とのすり合わせ・ハザードマップでの確認ができていれば問題ありませんが、気になる方は古地図なども参考にしてみましょう。

古地図というのはその名の通り昔の地図で、今の景色になる前はどんな土地だったのかを確認できます。

たとえば、もともと沼や池だった場所は、埋め立てられて今の土地になっているため、液状化するリスクが高い可能性があります。

古地図は図書館などで見られますし、今はインターネットでも閲覧が可能です。

現在の地図と比較しながら確認できて便利ですよ。

3. 土地の「標高・高低差」を調べよう

また、土地の高さがどれくらいなのかも調べられるとより安心です。

たとえば、「標高」。

歩いている分には気づきにくいですが、土地自体が海面から高い場所にあればそれだけ水没のリスクは低くなると言えます。

また、「周辺との高低差」も要チェックなポイントです。

たとえ海面から高い場所で、最初から水没するリスクは低くても、周辺と比べて低い土地だと万が一のとき水が溜まりやすく、浸水のリスクが高くなってしまうため、注意してくださいね。

各家を建てるエリアによっては、「100%問題ない!」という土地の方が少ないパターンもあります。

そのような時は、地盤改良の工事をすれば問題なく住めることがほとんどです。

そのため、「土地選びの時点で完全に避けようとする」というよりは、「あらかじめ地盤改良費を含めた資金計画を立てておく」という観点が必要ですね。

さて、ここまでより安心な家を建てるためのチェックポイントをご紹介してきましたが、文章で見ただけではなかなか実際の行動に移しにくいですよね。

たとえるなら、分厚い説明書だけ読んで家具を組み立てるイメージ。

家づくり自体そんなイメージを抱いている人も多いのではないでしょうか。

「家づくりも家具と同じようにサポートセンターに質問できたら…」

そこで、おうちキャンバスでは無料のオンライン相談を行っています。

家づくりで悩んだらまずやること

「地震が怖くて家を買えない」と思ったら、家づくりの知識豊富なプロのアドバイザーに相談してみませんか。

家族構成、ご予算、希望の間取り、住みたいエリアにあわせて、耐震性がしっかりしたハウスメーカーを客観的にお伝えします。

営業マンには直接聞きづらいローンの相談や、信頼できる営業担当の紹介も可能です。家づくりの課題感がクリアになります。

▼ こんな人におすすめ ▼

・営業マンとの対面が苦手な方

・条件に合うメーカーが見つからない方

・親身に寄り添う営業担当と出会いたい方

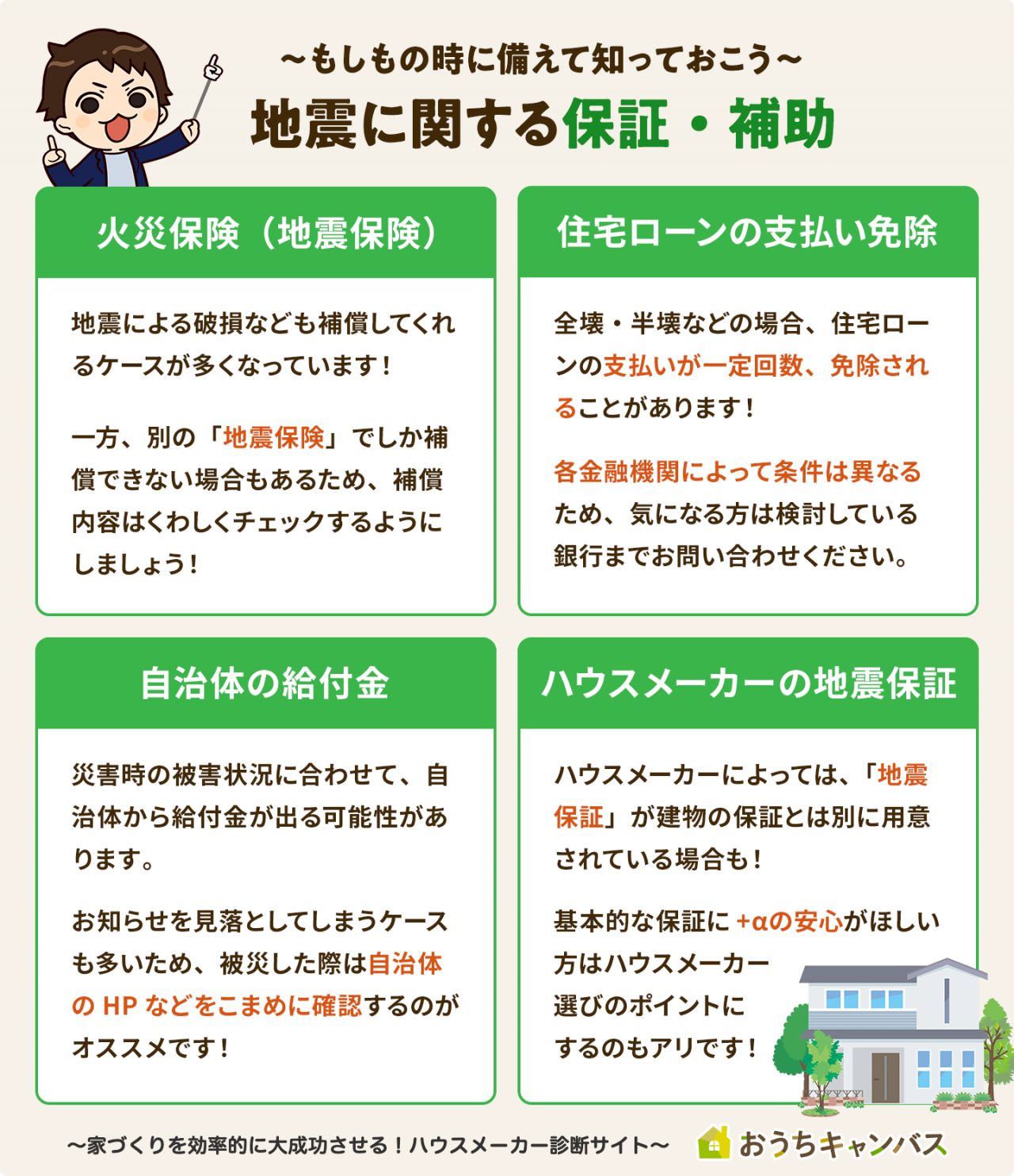

地震が起きたときの保証・補助一覧

万が一、地震が起きたときに使える4つの保証や補助を紹介します。

1. 火災保険(地震保険)

今の住宅でもほとんどの方が加入しているであろう火災保険は、基本的に地震の被害も補償してくれています。

住宅ローンを組むとき、火災保険への加入はほぼ必須となっているため、家を買うと同時に地震被害への対策もできると考えて良いでしょう。

しかし、保険によって、倒壊や津波による被害に関しては「地震保険」という別の保険やオプションとして補償しているケースがあります。

そのため、ローンを組むに当たって火災保険へ加入するときは、個人的に地震保険もオプションで追加・別途加入するのがオススメです。

*保証内容や住宅ローン契約時の火災保険への加入等は保険会社・銀行・商品によって変わってくるため、くわしくは保険会社や銀行へご確認ください。

2. 住宅ローンの支払い免除

一番気にされる方が多いと言っても過言ではないのが、「住宅ローン」のこと。

地震で被害に遭っても一度借りたローンは返し続けなければいけず、「家が買えない」と躊躇ってしまう大きな原因になっているのではないでしょうか。

でも大丈夫。

全壊・半壊だと住宅ローンの支払いを決められた回数、免除してもらえるケースがあるんです。

例)SBI新生銀行

| 被害度合い | 全壊 (全焼・全流失を含む) |

大規模半壊 | 半壊・中規模半壊 (半焼を含む) |

|---|---|---|---|

| 支払免除回数 | 24回 | 12回 | 6回 |

*建物の建築年が1982年以降であること。

*借入金額1,500万円以上、かつ借入期間25年以上であること。

*返済方法として、ボーナス返済を利用しないこと。

出典:SBI新生銀行

3. 自治体の給付金

また、災害時、ニュースで聞いたことがあるかもしれませんが、被害状況に合わせて自治体からの給付金が受け取れる場合があります。

対象:令和6年(2024年)1月1日時点で、6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)に、住民登録をされていた方

(※6市町に住民登録がない場合でも居住実態があったときは、居住を証明する書類の提出により、対象と認められる場合があります。

居住とは、当該住宅を生活の本拠として日常的に使用していることです。週末や夏期、年末年始だけ帰省している場合は対象となりません。)

支給額:5万円

出典:石川県令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金配分委員会事務局

4. ハウスメーカーの地震保証

ハウスメーカーや工務店によっては、会社独自の地震保証を用意していることもあります。

例)パナソニックホームズ「地震あんしん保証」

- 最長35年

- 保証限度額5000万円

- 半壊以上で補修・全壊で建て替え

まだ明確に「災害時にこうしますよ」といった制度を用意しているハウスメーカーは多くはありませんが、だからといって、災害に弱いというわけではありません。

建物自体には必ず保証が設けられていますので、基本的には保証期間をチェックするようにしましょう。

よりこだわりたい場合に、紹介したパナソニックホームズのような地震保証があるハウスメーカーを候補に加えていくと良いですね。

各ハウスメーカーの保証についてくわしく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

【ハウスメーカー24社の保証一覧】保証期間や比較ポイントを徹底解説!

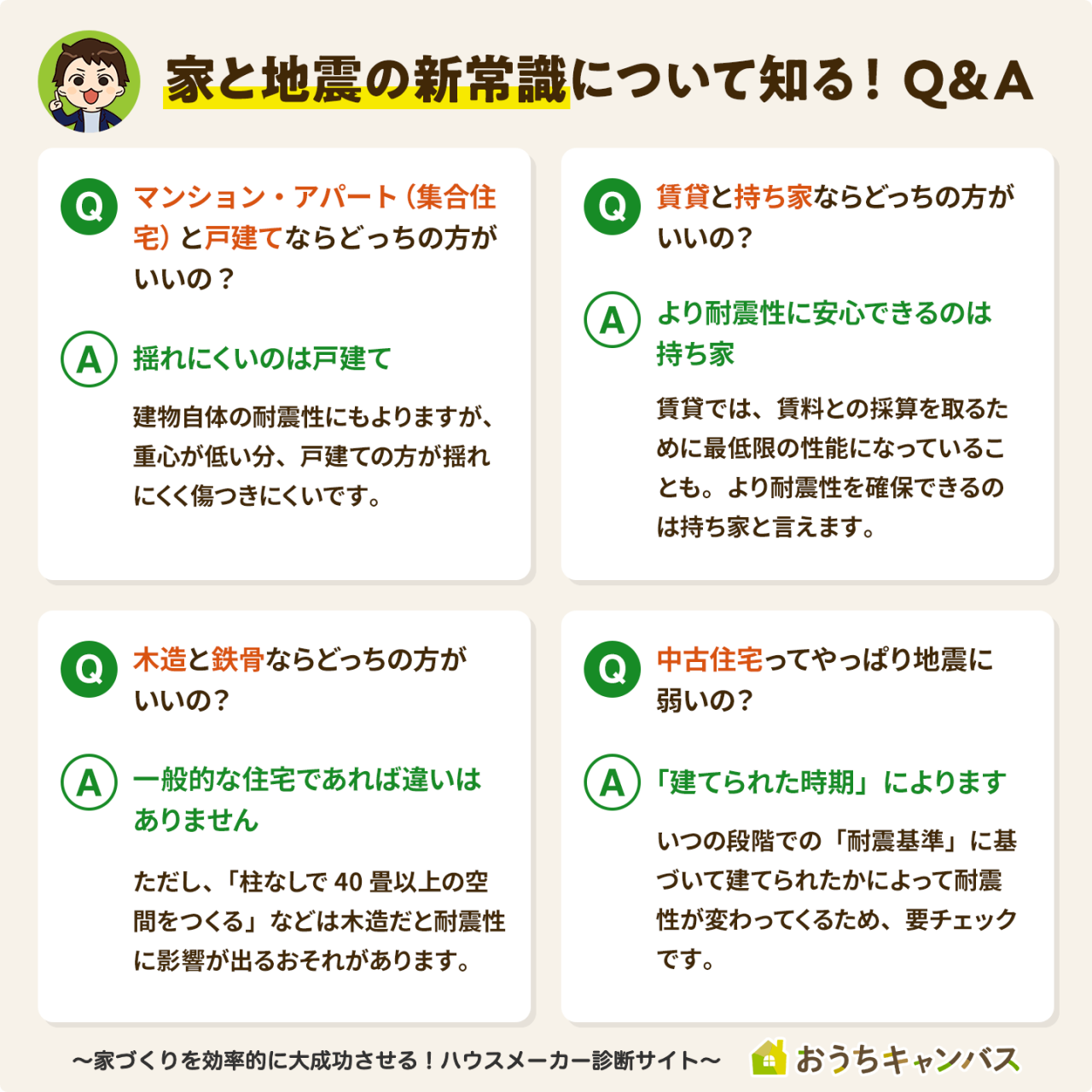

家と地震の新常識について知る!Q&A

地震と家の疑問について、簡単に整理したいと思います。

よくお聞きする不安や疑問点とその回答をまとめましたので、ぜひチェックしてみてくださいね!

Q. マンション・アパート(集合住宅)と戸建てならどっちの方がいいの?

建物自体の耐震性によるため必ずしもそうとは限りませんが、戸建ての方が重心が低い分揺れにくいです。

集合住宅のリスクは、「高階層でエレベーターが止まりやすい」「断水したとき戸建てに比べて復旧が遅れやすい(建物の貯水槽から各部屋に配水しているため)」などが挙げられます。

戸建てのリスクは、「津波や川の氾濫が起きたとき浸水しやすい」などが挙げられます。

しかし、近年の戸建て住宅は気密性が高く隙間が少ないため、浸水のリスクはかなり小さいと言えるでしょう。

Q. 賃貸・持ち家ならどっちの方がいいの?

被害が出た場合は、賃貸の方が「楽」です。ただし構造面では最新の持ち家のほうが圧倒的に強いです。

地震によるひび割れや破損などがあった時、賃貸であれば主に大家や管理会社に電話をすれば補修や設備更新を負担してもらえることが多いです。

一方で持ち家の場合、自分で補修するか、保険会社に連絡する必要があります。

ただし、賃貸住宅はあくまで「一時的な住まい」であり、大家が自分で住むためではなく、入居者から賃料収入を得る目的でつくられていることを忘れてはいけません。

賃貸住宅の世界には、そのエリアごとの賃料相場というものがあり、採算を度外視したハイグレードな仕様の賃貸マンションはそもそも建てられません。

そのため、大家視点での必要最低限の物件になりがちです。

なので賃貸と持ち家を比較すると、持ち家のほうがそもそも耐震性に優れた強い構造であり、圧倒的に倒壊しにくいというアドバンテージがあります。

Q. 木造・鉄骨ならどっちの方がいいの?

一般的な住宅であれば大きな違いはありません。

一方、「柱なしでワンフロアまるごとリビングにする」「壁一面窓にする」といった大開口・大空間などは、鉄骨でないと耐震性が保てない可能性があります。

また、木造住宅はシロアリ被害による影響も心配されがちです。

木で造られている以上、鉄骨よりもシロアリ被害が大きくなりやすいのは事実ですが、近年の住宅であれば倒壊につながるほどの影響はないと言って良いでしょう。

建てる時点でシロアリ対策は徹底されていますし、ハウスメーカーによっては定期メンテナンスで数年ごとに予防を行ってくれています。

そのため、木造と鉄骨では地震への強さに大きな違いはないと言えるでしょう。

Q. 中古住宅ってやっぱり地震に弱いの?

「建てられた時期」によります。

1981年から、家に必要な地震への強さは国で定められています。

たとえば、今の「新・新耐震基準(2000年基準)」では、震度6強〜7に耐えられる構造、かつ指定の資材の使用などを満たさないと建てられません。

しかし、一番最初、1971年ごろの旧耐震基準では、震度5程度の地震に耐えられる程度で問題なかったんです。

そのため、旧耐震基準の時代に建てられた家だと、今の基準を満たす家に比べて地震に弱い可能性が高くなります。

ただし、リノベーション等によって、今の基準と同程度の耐震性まで補強されている・購入後補強の工事が行える場合もあるため、要チェックです!

まとめ

さて、ここまで、現代の家が倒壊しない理由からその背景、実際に建てた方の声や、より安心するためにチェックしたいポイント、保証や補助をご紹介してまいりました。

改めて見返したい!という方は以下から該当の見出しに戻ってご確認くださいね。

- 巨大地震が来ても2000年以降に建てられた新しい家が倒壊することはほぼない

- 今建てるなら新耐震基準、耐震等級3、耐震・制震・免震がしっかりした家を建てよう

- 地震に強いハウスメーカーを選び、土地の特性も調べてから建てる

- 地震が起きたときは保証や補助を活用しよう

正直なところ、どうしても地震は怖いですよね。

しかし地震に強いハウスメーカーと契約し、耐震性・間取りにこだわった新しい家を建てれば、倒壊のリスクを回避して、安心して暮らせるようになります。

地震に強い家について、よりくわしく相談したい方は、おうちキャンバスの家づくりオンライン相談から、お気軽にお問い合わせください。約60分のヒアリングで、耐震性が高く予算感に合うハウスメーカーを紹介します。こちらもご検討くださいね。

それでは、あなたが地震の不安を解消し、大満足の家を建てることを願っています。最後まで読んでくださってありがとうございました!

担当者コメント

「地震」と聞くと、かなり多くの人が倒壊している家屋の光景を思い浮かべるのではないでしょうか。

家づくり相談の流れ・詳細私も、極端な話、家を買うということは「この先大きな地震が起きないことに数千万円賭ける」ことだと考えていたくらいです。

しかし、しっかりと家の構造を知り、対策をしたうえで家を立てれば、地盤のゆるい土地に建った古い住居(当時の私の家です)に住み続けるよりも、ずっと安全だと知りました。

今後もYouTubeやコラムで、最新の家づくりについて発信していきますので、ぜひご覧くださいね!