長期優良住宅の補助金制度・減税制度とは?おトクに賢く家を建てる方法を解説

「長期優良住宅の補助金っていくらもらえるの?」

「どうやったらもらえるの?」

長期優良住宅とは、何世代にもわたって住み続けられる住宅のこと。

良質で、長く住み続けられる持続的な住宅を増やしていこう!という目的のもと、政府が推進している住宅なんです。

そのため、長期優良住宅を新しく建てる場合は補助金が出ます。

しかし、それだけではありません。

長期優良住宅は、減税が受けられたり住宅ローンの金利が引き下げられたりとおトクな制度がたくさんあるんです。

家を建ててから「え!?そんな補助金あったの?」「申請すればよかった...」と気づいたのではもったいないですよね。

家を建てよう!とお考えの場合は、ぜひ長期優良住宅のおトクな制度について知った上で、どんな家を建てるか検討してみてくださいね。

そのために、この記事では、長期優良住宅のおトクな制度を5つご紹介していきます!

いくら補助されるのか?どうやって申請するのか?も含めてお話ししていきます。

ぜひ参考にしてみてください。(2025年12月時点の情報です。)

まず初めに「長期優良住宅とは何か」をざっくりと説明してから、補助金について触れていきます。

「長期優良住宅が何かはもう知っているよ!」という方は「長期優良住宅のおトクな制度①補助金」の章からお読みくださいね。

家づくり専門アドバイザー

大学で材料工学・建築素材を研究、30歳でマイホーム購入を決意。コツコツと住宅知識を増やし、満足の家を建てた経験を持つ。現在は家づくりで役立つ情報をYouTube、SNSにて発信している。著書『図解でわかる! 理想の家づくり 超入門』発売

長期優良住宅とはどんな家?

長期優良住宅とは、数世代にわたって良好な環境を維持し、暮らすことのできる住宅のことを言います。

実は、日本の住宅は世界の住宅と比べると性能がかなり遅れていると言われています。

海外では「おじいちゃんが家を買い、息子が別荘を、孫がヨットを買う」という言葉があるくらい、一つの家に何世代にもわたって暮らすことが普通なんです。

そこで、日本でも長く暮らせる良質な住宅を増やしていこう!という思いのもと、政府は長期優良住宅を推進し始めました。

長期優良住宅の認定が始まったのは平成21年のこと。

初めは新築住宅のみを長期優良住宅としていましたが、平成28年には既存の住宅をリフォームした場合でも、基準を満たせば長期優良住宅として認められるようになりました。

長期優良住宅として認められるためには、以下の8つの基準を満たす必要があります。

(戸建て住宅の場合です。共同住宅の場合はこれらの基準に加えて可変性とバリアフリー性が必要になります。)

「長期優良住宅の基準って結構多いな...」

と思われたかもしれません。

ですが、長期優良住宅の認定を受けるのは実はそこまで難しいことではないんです。

というのも、長期優良住宅の8つの認定基準はどれも住宅にとって大切な要素だから。

太陽光パネルのように、住宅に新しい何かを付け加えるのではなく、住宅の基礎をしっかり固めることが重要なんです。

そして、長期優良住宅は補助金の他にも、減税などのおトクな制度があります。

下記は、長期優良住宅を建てるときに受けられるおトクな制度です。

- 補助金制度

- 5つの減税制度

- 住宅ローンの金利引き下げ

- 地震保険料の割引

- 贈与税の非課税

まずは補助金から、順番にご紹介していきますね。

長期優良住宅のおトクな制度①補助金制度

みらいエコ住宅2026事業は、GX志向型住宅・長期優良住宅・ZEH水準住宅を新築する場合に補助金が出る制度です。

長期優良住宅の場合は、対象者が以下のとおり限られています。

対象となる方

- 子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれか

- 令和7年11月28日以降に基礎工事に着手する方

- 床面積50㎡以上240㎡以下の住まいを建てる方

- 住宅の立地が立地等の除外要件に格闘しない方

子育て世帯とは、令和7年4月1日時点で18歳未満の子どもがいる世帯を指し、若者夫婦世帯とは、夫婦のいずれかが令和7年4月1日時点で39歳以下の世帯を指します。

補助額は住宅の性能によって異なっています。

| 住宅の性能 | 補助額 ※()内は寒冷地の場合 | 古家の除却が伴う場合の補助額 ※()内は寒冷地の場合 |

|---|---|---|

| GX志向型住宅 | 110万円(125万円) | - |

| 長期優良住宅 | 75万円(80万円) | 95万円(100万円) |

| ZEH住宅 | 35万円(40万円) | 55万円(60万円) |

長期優良住宅のおトクな制度②減税

長期優良住宅に適用される減税制度は5つあります。

- 所得税の住宅ローン減税

- 所得税の投資型減税

- 登録免許税の引き下げ

- 不動産取得税の控除額の増額

- 固定資産税の減額期間の延長

所得税の住宅ローン減税

- 控除対象の借入限度額が4,500万円に引き上げ

- 子育て世帯または若者夫婦世帯の場合は5,000万円

1つ目の減税制度は所得税の住宅ローン減税です。

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、「年末時点での住宅ローンの残高の0.7%」が、入居から13年間、所得税から控除される制度です。

所得税から引ききれなかった分は住民税から差し引かれます。

子育て世帯(19歳未満のお子さんがいる世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)の場合は、限度額がさらに500万円引き上がります。

| 通常 | 子育て世帯または若者夫婦世帯 | |

|---|---|---|

| 長期優良住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |

| ZEH水準住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |

| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |

実際の控除額は、その年の所得税や住民税により差が出ます。

住宅ローン控除は自分で確定申告する必要があります。 申告に必要な書類や手続きについては、国税庁のHPから確認することができますよ。

国税庁のHPはこちら

所得税の投資型減税

投資型減税では、家の性能強化にかかった費用の10%をその年の所得税から引くことができます。

ちなみに、住宅ローン減税と投資型減税の併用はできません。

なぜなら、投資型減税は、ローンを利用せずに自己資金のみで住宅を購入・建築する場合に利用する制度だからです。

投資型減税も自分で確定申告する必要があります。

登録免許税の引き下げ

- 保存登記の税率が0.15%→0.1%に引き下げ

- 移転登記の税率が0.3%→0.2%に引き下げ

登録免許税とは、法務局に土地や建物の所有権を登録する時にかかる税金のことです。

「そんなところにまで税金がかかるの?!」と驚かれるかもしれませんね。

登録免許税は、土地を相続したときや、売買によって建物の所有者が変わった時などにも発生します。

ちなみに、新築の場合は保存登記、中古住宅を購入した場合は移転登記が必要になります。 そして、長期優良住宅の場合、保存登記と移転登記それぞれの税率が引き下げられるんです。

保存登記の税率は0.15%から0.1%に、移転登記の税率は0.3%から0.2%に引き下げられます。

登録免許税の引き下げは、登記の申請書と住宅の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を用意し、新築または住宅取得後一年以内に登記することで引き下げられます。

不動産取得税の控除額の増額

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得したときに課される税金です。 土地や建物の購入や贈与、建築などをするとかかります。

課税額は、(固定資産税評価額ー控除額)️× 税率(3%)で求められます。

通常の住宅では控除額が1200万円ですが、長期優良住宅では控除額が1300万円に増額します。

不動産取得税の控除額の増額には、申告書や長期優良住宅の認定通知書などが必要です。 申請先はお住まいの地域によって異なりますので、お住まいの地域の県税事務所や都税事務所を確認してみてくださいね。

固定資産税の減額期間の延長

長期優良住宅の大きなメリットの一つとも言えるのが固定資産税の減額期間の延長です。

固定資産税は、時が経ち資産が消耗していくにつれて減額していきます。

例えば、木造住宅は家を建ててから25年で固定資産税が約80%まで下がっていきます。

とはいえ、家にかかる固定資産税は地味に大きい負担ですよね。

ですので、そのうちの最初の5年間、まだ固定資産税が高いうちを半額にできるのはかなりおトクなんです。

ちなみに、固定資産税は、家が豪華で設備が強くなればなるほど高くなります。

例えば、家を鉄骨住宅にしたり、外壁をタイルにしたり床暖房をつけると固定資産税は上がります。ちなみに、家の中にエレベーターをつけると固定資産税はとんでもなく上がります。

そのため「設備を充実させて、豪華な家を建てたい!」という方は長期優良の住宅にして固定資産税を安くするのもおすすめですよ!

固定資産税減額期間の延長は、申告書や長期優良住宅の認定通知書などが必要です。 申請先はお住まいの地域によって異なりますので、お住まいの地域の県税事務所や都税事務所を確認してみてくださいね。

長期優良住宅のおトクな制度③住宅ローンの金利引き下げ

- フラット35でローンを借りる場合、最初の5年間は金利が0.75%引き下げになる

- フラット35子育てプラスを利用すると、若年夫婦世帯または子ども1人のご家族の場合には、最初の5年間は金利が1.0%引き下げになる

- フラット50でローンを借りる場合は返済期間の上限が50年間になる

フラット35とは、民間の金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の固定金利住宅ローンです。

フラット35にはさまざまなプランがあります。

長期優良住宅の場合は、フラット35S(金利Aプラン)及び維持保全型で、初めの5年間は金利が0.75%引き下げとなります。

また、若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満である世帯)または子ども(18歳未満)1人のご家族の場合には、フラット35子育てプラスを併用することで最初の5年間金利が1.0%引き下げになります。

さらに、フラット50は、長期優良住宅を取得する際に利用でき、返済期限が最長50年となります。

フラット35の標準の返済期限が35年なので、かなり長期で返済をすることが可能になります。

長期優良住宅のおトクな制度④地震保険料の割引き

- 耐震等級2の場合:30%割引

- 耐震等級3の場合:50%割引

- 免震建築物の場合:50%割引

長期優良住宅のお得な制度の4つ目は地震保険料が割引になることです。

東日本大震災以降、地震の恐ろしさを痛感した方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

近年では首都直下型地震が起きるとも言われています。 万が一のためにも、地震対策をしておくに越したことはありません。

地震保険とは、政府と民間の保険会社が共同で行っている保険です。

では、なぜ地震保険料が割り引かれるのでしょうか?

長期優良住宅の認定基準の一つに「耐震性」という項目があります。

長期優良住宅は、長い期間優良な状態を保つためにも耐震性が高い構造であることが必須になっているんです。

地震保険料は耐震性が高い建物ほど割引の割合が高くなります。

そのため、長期優良住宅を建築する際は、申請を出すことで地震保険料を安く抑えることが可能なんです。

割引も含めた地震保険料はこちらのサイトで調べることができます。 (クリックすると日本損害保険協会というサイトへジャンプします。)

長期優良住宅のおトクな制度⑤贈与税の非課税

長期優良住宅のおトクな制度の5つ目は贈与税の非課税枠が増えることです。

家を建てる際に、親や祖父母から贈与を受ける方もいらっしゃるのではないでしょうか。 その場合、贈与に対して贈与税がかかります。

「なんで親からもらったお金に税金がかかるんだ...」と思ってしまいますよね。

しかし贈与税には、「ここの金額までなら、いくら贈与を受けても税金は課されないよ」という非課税枠があります。

通常の住宅の場合、非課税枠は500万円です。

ですが、長期優良住宅の場合は非課税枠が1000万円まで増加します。

そのため、家を建築する際に贈与を受ける予定がある方、その贈与額が500万円を超えそうな方は長期優良住宅の認定を受けることをオススメします。

贈与税の非課税を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

引用:国税庁

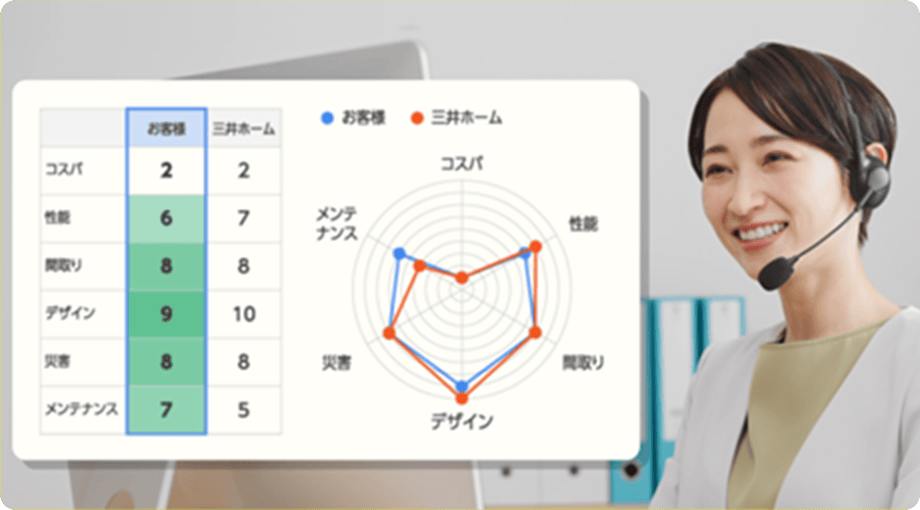

家づくりのハウスメーカー選びで迷ったら

家づくりのハウスメーカー選びで迷ったら、おうちキャンバスの家づくり相談会がオススメです。

当サイトの家づくり相談会は、あなたが自分の予算と希望にピッタリ合うハウスメーカーを選び、家を建てた後で「このメーカーで家を建てて良かった」と満足していただくため、第三者の視点からお悩みを伺う場です。

家のつくりに関する部分の説明はどうしても専門用語が多くなるため、一般の方が理解し、定性・定量的に比較するのは非常に難しいことです。

そこで、家づくりの専門知識をもつプロのアドバイザーに相談して、自分が建てたい家の希望と、それに合う工法・構造のメーカーを相談できる仕組みを作りました。

家づくり相談会は初回無料、PCやスマホからオンラインで行います。

相談会の運営費はハウスメーカーの広告費からいただくため、参加者さまの建築費用に上乗せされることはありません。

家づくり相談会の実績、感想、くわしい流れは、次のページからご確認ください。

まずは書籍で家づくりの全体を知るのもひとつの方法

「家づくりの予算決めから全体の流れを、ざっくりと知りたい」

「いきなり営業マンや第三者に会うのはハードルが高い」

という方は、家づくりに関する本を手にとってみるのもひとつの方法です。

そこでおすすめしたいのが、たてまるの書籍『図解でわかる! 理想の家づくり 超入門』です。

この本では、マイホームを建てるまでのステップが、初心者にもわかりやすく解説されています。「何から始めたらいいか分からない」という方も、まずはこの一冊で家づくりの全体像を把握できます。

具体的な予算の立て方から、土地選び、間取りの考え方、住宅ローンの知識まで、家づくりに必要な情報が網羅されているため、「こんなはずじゃなかった」といった後悔を避けるためのヒントも満載です。

家づくりの第一歩として、ぜひこの書籍を手に取ってみてください。

長期優良住宅は建築会社に申請してもらうのがオススメ!

長期優良住宅の認定は建築会社に依頼するのがオススメです。

なぜかというと、長期優良住宅の申請は、手順がとても複雑だからです。

長期優良住宅申請の流れは、ざっくりいうと、

- 登録住宅性能評価機関に住宅が長期優良構造等であるかの確認の申請をする

- 確認書が交付される

- 所管行政庁に認定の申請を行う

- 認定される

という流れになっています。

まず長期優良構造であることを確認してもらってから認定を受けるという二重の手続きを踏まなければならず、その度に申請先も必要な書類も異なってきます。

建築会社に依頼することにより申請費用はかかってしまいますが、スムーズに、かつ正確に長期優良住宅の申請を受けるためにも、長期優良住宅の建築・申請経験のある建築会社に依頼するのがオススメです。

(申請費用は建築会社によって異なります。10万円後半のところもあれば20万円以上のところもあります。詳しくはご契約する建築会社さんに確認してみてくださいね。)

ハウスメーカーによっては、建てている住宅がもともと長期優良住宅仕様になっているところもあります。 例えば、住友林業は長期優良住宅の認定条件をクリアすることが標準仕様となっています。 そういったハウスメーカーは長期優良住宅の申請も慣れているので安心できますよ。

長期優良住宅のメリット

ここまで長期優良住宅の補助金や減税制度についてご紹介してきました。

長期優良住宅については、補助金が出るということをきっかけに興味をお持ちになる方が多いです。

ですが、長期優良住宅には補助金が出ること以外にもメリットがあるんです。

- 住みやすい環境を長く保てる

- 資産価値が高いため高く売れる

- 申請時に建物が地震に強いかを確認してもらえる

まず、住みやすい環境を長く保てるということ。

長期優良住宅は省エネ性能を高めるため、家が高断熱・高気密の造りになっています。

そのため、夏は涼しく冬は暖かい快適な暮らしが送れます。

また、長い期間快適な生活が送れる住宅ということで性能が評価されているので、家を売るときは通常の住宅よりもプラスにみてもらえます。

さらに、長期優良住宅は認定時に「耐震性」という項目を満たしていることが条件となります。

そのため、家がどれくらい地震に強いかを細かく計測してくれるので安心して住むことができるんです。

長期優良住宅のデメリット

一方で、長期優良住宅のデメリットは大きく2つあります。

- 申請に費用がかかる

- メンテナンスの履歴を記録しなくてはならない

一つ目のデメリットは長期優良住宅の申請に費用がかかるということです。

先ほどもお話ししてきましたが、長期優良住宅の申請手順はかなり複雑です。

そのため、長期優良住宅を建てる場合、ほとんどが申請を建築会社に依頼します。

建築会社はプロですし、これまでにも長期優良住宅の申請の経験があるのでスムーズかつ確実に申請を行ってくれるんです。

申請費用は建築会社によって異なりますので、ぜひ確認してみてくださいね。

しかし、

「申請に費用がかかるし、家を長期優良仕様にしなきゃいけないんだったら、たとえ補助金をもらえても、普通の家を建てるより割高になるんじゃない...?」 と疑問が生まれるかもしれません。

ですが、そんなことはありません。

なぜなら、長期優良住宅を建てるからといって、建設費用が跳ね上がることはそうそうないからです。

長期優良住宅の認定基準はどれも家にとって大事な要素ですよね。(劣化対策や耐震性など)

普通の家と大きく変わるわけではなく、基礎をしっかりと固めている家が長期優良住宅なんです。長期優良住宅にするからといって、通常の住宅にない新しい設備を導入したりするわけではないので、建設費用が跳ね上がる心配はありません。

補助金をもらえたとしても、逆に費用がかかってしまうのではないか?と心配な場合は建築会社に確認してみてくださいね。

さて、長くなってしまいましたが、2つ目のデメリットにまいりましょう。

二つ目のデメリットはメンテナンスの履歴を記録しなくてはならないということです。

長期優良住宅は、優良な居住環境を長期間保っていることが必須条件です。

そのため、約10年の間隔で定期的な点検を行い(地震・台風時には臨時の点検を実施。)、その結果を踏まえて必要であれば修繕を行います。

そしてそれらの点検と修繕の記録を保管しておかなくてはならないんです。

「いちいち記録するなんてめんどくさい...」と思ってしまうかもしれませんが、記録を怠っていると罰金が課されることも...。

記録は大変ですが、長期優良住宅を建てる際はしっかり記録を残すようにしておいてくださいね。

まとめ

さて、この記事では、長期優良住宅の補助金制度や、長期優良住宅以外のおトクな制度についてもご紹介してきました。

それでは、最後にこの記事のポイントを振り返っていきましょう!

長期優良住宅のおトクな制度

- 補助金制度

- 5つの減税制度

- 住宅ローンの金利引き下げ

- 地震保険料の割引

- 贈与税の非課税枠の増額

長期優良住宅は建築会社に申請してもらうのがオススメ

長期優良住宅のメリット

- おトクな制度がある

- 住みやすい環境を長く保てる

- 資産価値が高いため販売するときに高く売れる

- 申請時に建物が地震に強いかを確認してもらえる

長期優良住宅のデメリット

- 申請に費用がかかる

- メンテナンスの履歴を記録しなくてはならない

いかがでしたでしょうか?

長期優良住宅のおトクな制度について詳しくなっていただけましたでしょうか。

長期優良住宅以外にも、活用できるおトクな制度はたくさんあります。

さまざまな制度をうまく活用して、おトクに素敵な家を建てましょう!

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました!

また別の記事でお会いしましょう!

たくさんのお得な制度があることがわかったけれど、自分にとってどれが最適なのかわからない..

そんなときは、こちらのオンライン相談をご活用ください! 家づくりのプロが、あなたの悩みや不安に向き合い、家づくりをサポートいたします。

気軽に相談してみてくださいね。

担当者コメント

2022年、東京都の新築住宅に太陽光パネルの設置が義務付けられました。

これから先の住宅はよりエコで持続可能なものになっていきます。

その流れに乗る意味でも、補助金や減税などのおトクな制度を活用して、長く快適に暮らせる家をいち早く建てていくのはいかがでしょうか?

新築住宅購入時に知っておきたいローン情報、ZEH情報については、ぜひこのサイトの他のコラムを参考にしてみてくださいね。

【無料】相談の流れ・サービス詳細