「三世帯住宅が気になるけれど、実際どう?」

「三世帯住宅の間取りや住宅メーカーが知りたい」

この記事では、三世帯住宅のメリット・デメリット、実際の費用感や建てた人の感想とともに、三世帯住宅でおすすめのハウスメーカーを8社紹介します!

さらに、三世帯住宅で人気の間取り、建てる際に必ず押さえたい5つのポイント、長持ちする構造やリフォーム、中古住宅購入、補助金について、住宅アドバイザーが解説します。

幅広い世代から支持される三世帯住宅の間取りや、コストパフォーマンス最強の「都市型3階建て」の紹介、人気の住宅メーカーを見ていきましょう!それではまいります。

家づくり専門アドバイザー

大学で材料工学・建築素材を研究、30歳でマイホーム購入を決意。コツコツと住宅知識を増やし、満足の家を建てた経験を持つ。現在は家づくりで役立つ情報をYouTube、SNSにて発信している。著書『図解でわかる! 理想の家づくり 超入門』発売

三世帯住宅とは「3つの世帯が同じ家に暮らす住宅のこと」

三世帯住宅とは、3つの世帯が同じ家に暮らす住宅のことです。 祖父母世帯、親世帯、子世帯など、世帯の構成は多岐にわたります。

- 祖父母世帯+親世帯+子世帯

- 親世帯+子世帯+子世帯の独身の兄弟姉妹の世帯

- 親世帯(夫側)+親世帯(妻側)+子世帯

- 親世帯+子世帯+子世帯

「当初は親と子の二世帯住宅を建てたけれど、子世帯の子ども(親世帯にとっては孫)が成長し、生計をともにしなくなった」という場合も、自動的に三世帯住宅になります。

この記事では、現在は二世帯住宅だけれど、将来的には三世帯住宅にもできる住宅や、最初に三世帯住宅を建てて、のちのち手放したり貸家にすることも見越した住宅について、総合的にお伝えしてまいります。

三世帯住宅の間取り

三世帯住宅で参考にしたい間取りを4つ紹介します。

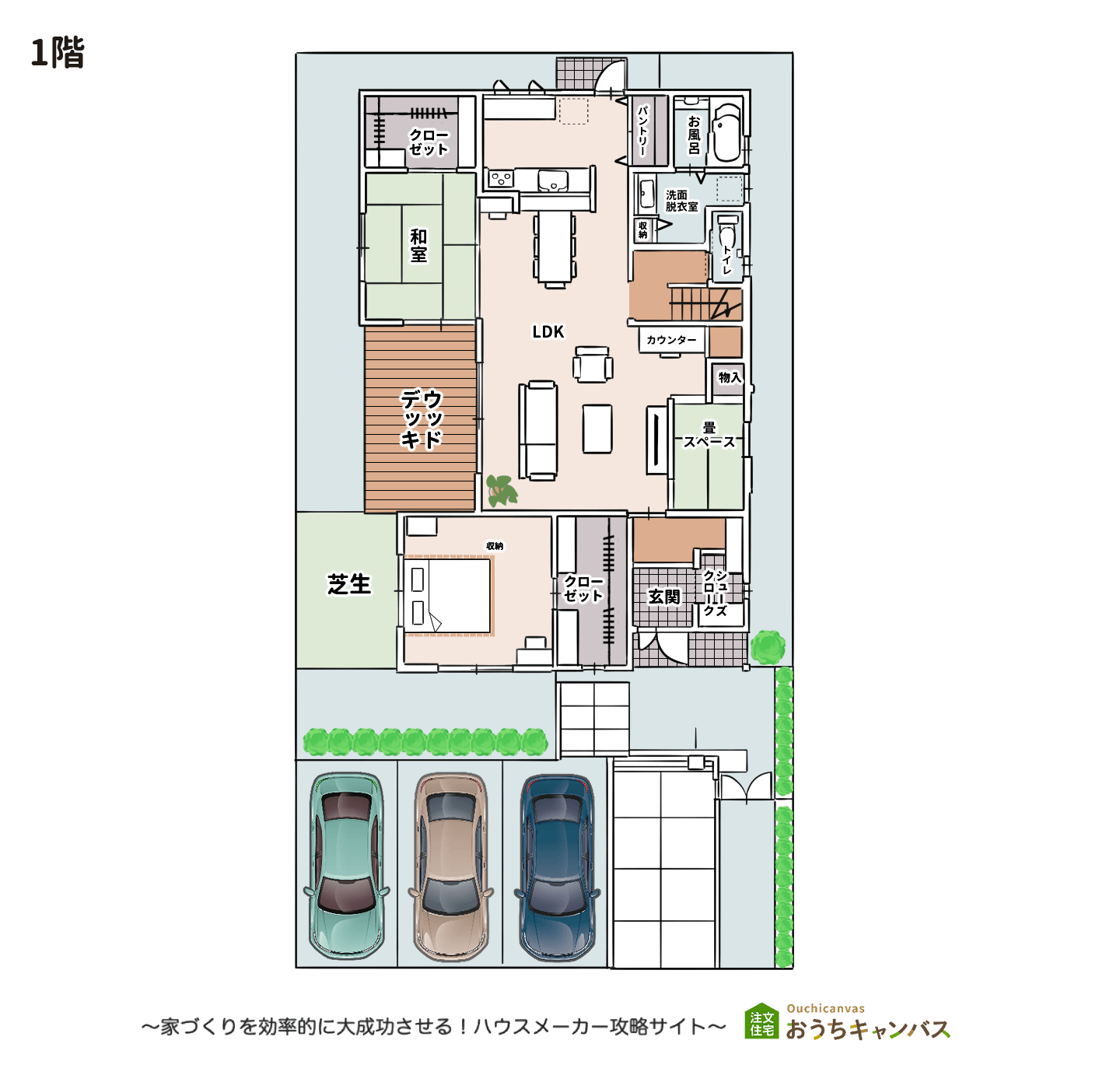

1. 三世帯住宅の一体型の間取り

こちらは、玄関やキッチン、お風呂などを共有する「完全同居型」「一体型」と呼ばれる、スタンダードな三世帯住宅のプランです。 和室を2か所設けることで、家事やちょっとした休憩で活躍します。

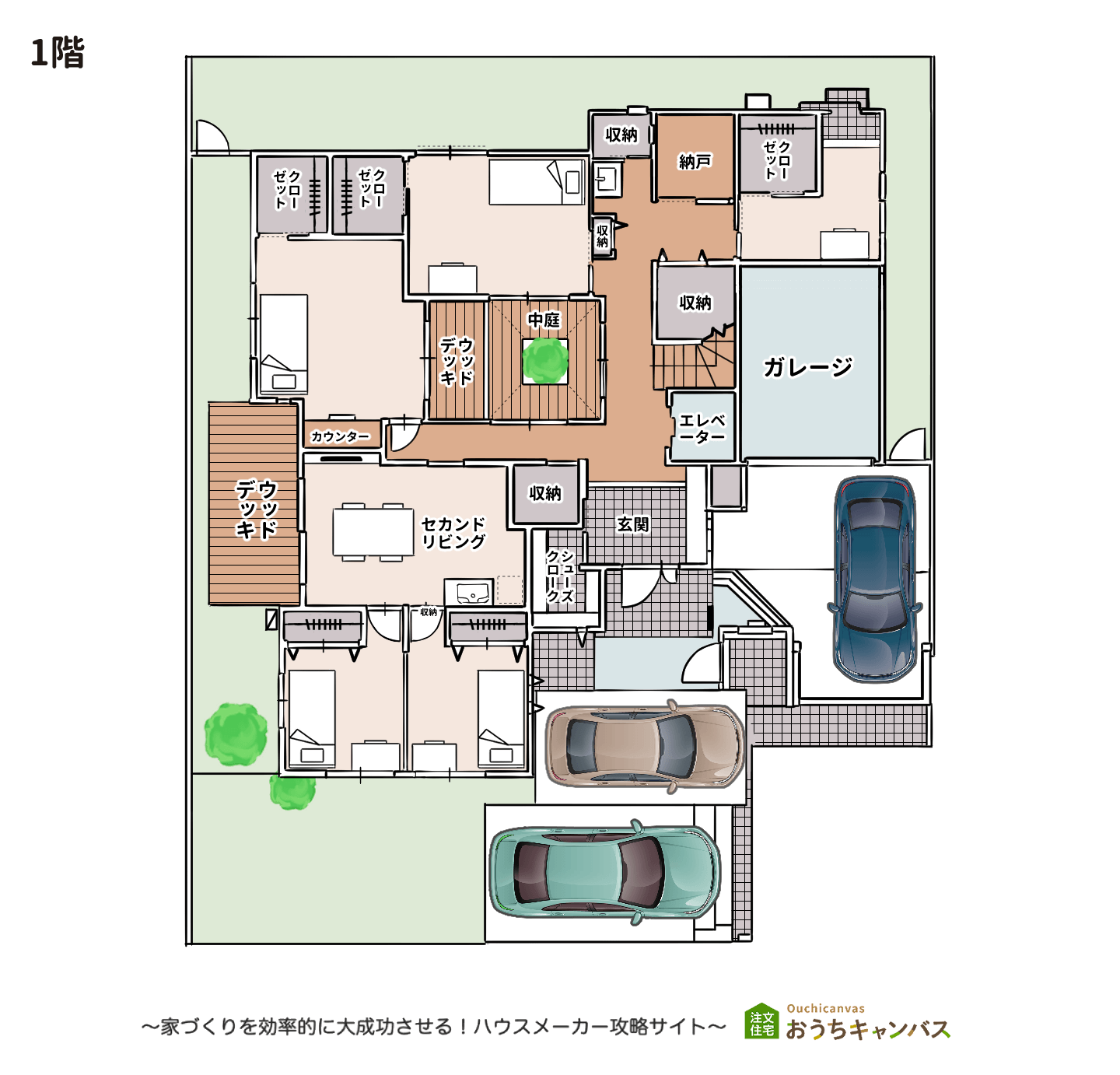

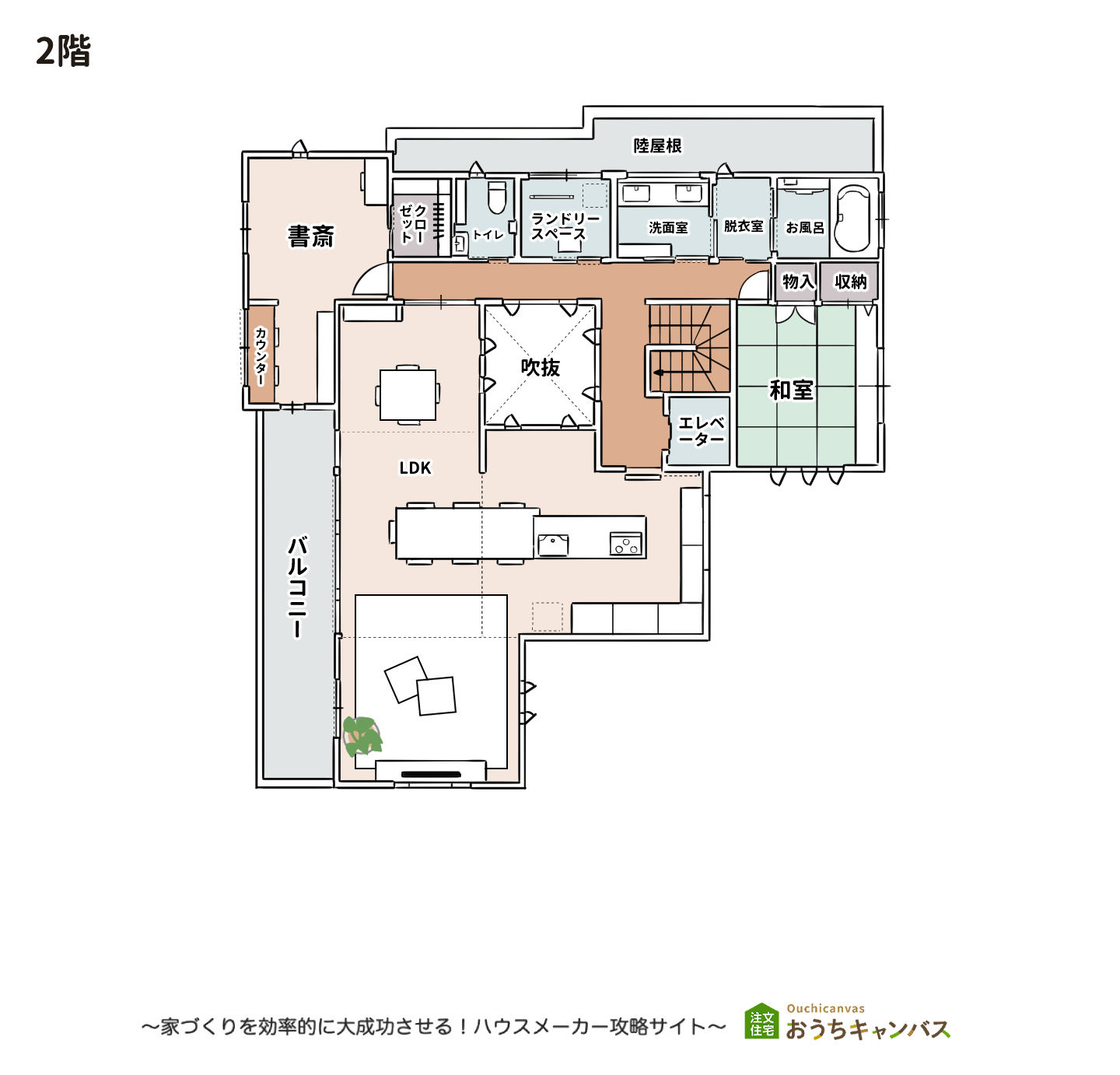

2. エレベーターつきの間取り

こちらは、ホームエレベーターとガレージつきのプランです。

ホームエレベーターがあることで、歳を重ねてからの階段の上り下りの不安を解消。 日差しをたっぷりと採り込む、開放的な2階リビングの三世帯住宅です。2階にリビングをつくると、将来、住む人が減った際に、1階を店舗やオフィスに改装することも可能です。

2階には洗面ボウルを2つ並べて、引き戸をつくることで、バリアフリーな設計に。 納戸や書斎など、余白の部屋をつくることで、収納や筋トレ、ゲームなどで活躍します。

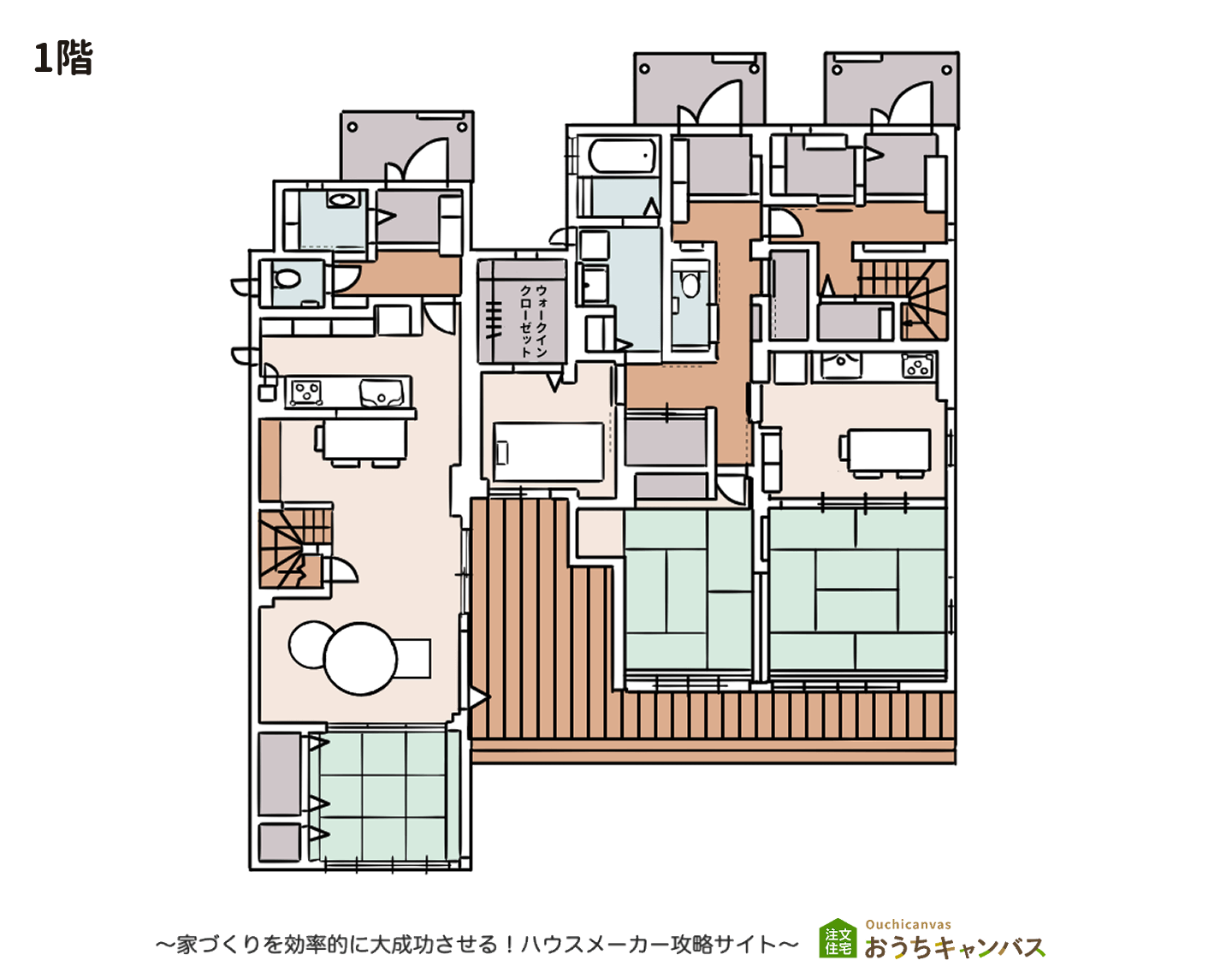

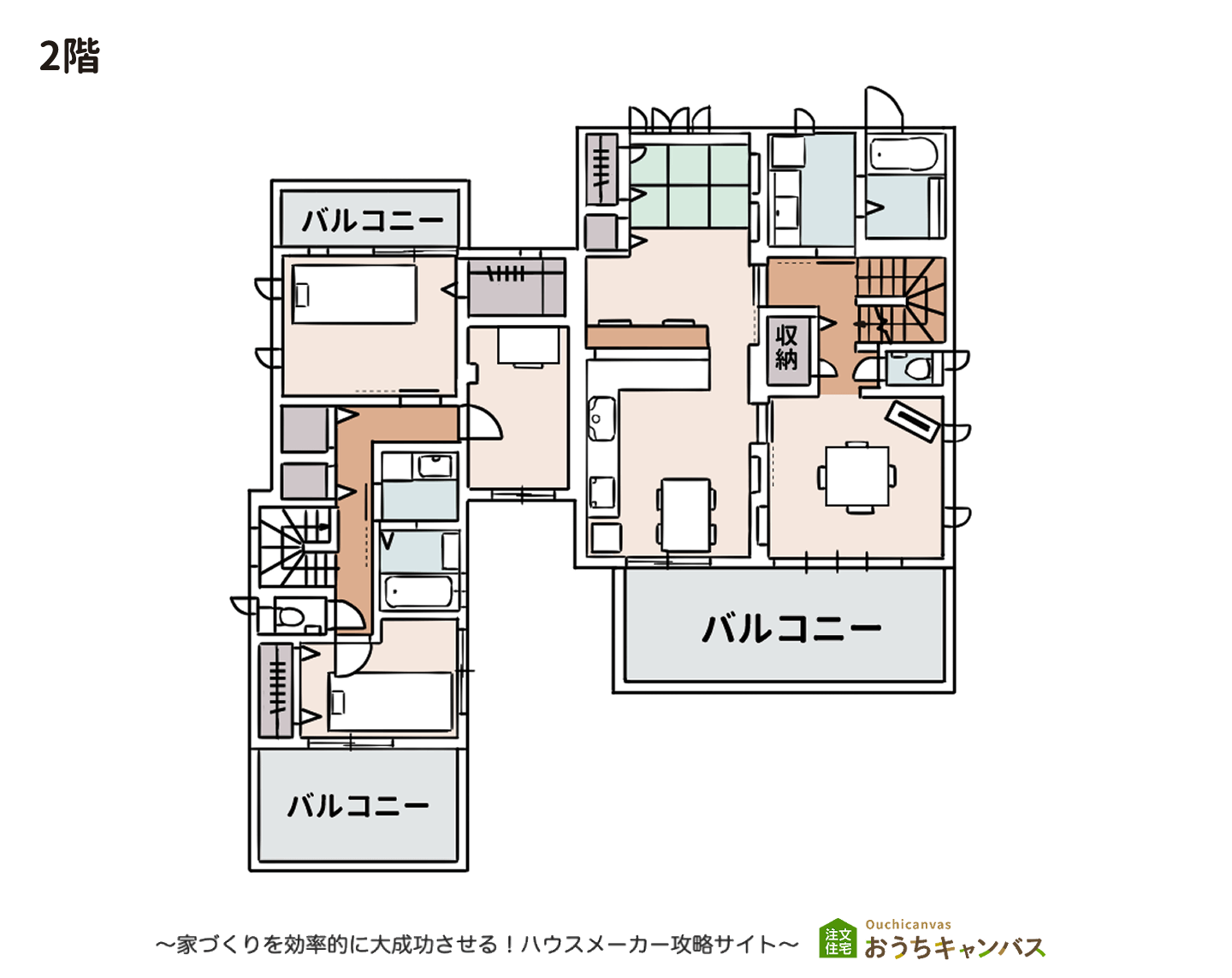

3. 完全分離型の3階建ての間取り

こちらは、三世帯住宅の建物内で玄関や設備をわける、「完全分離型」と呼ばれるプランです。

1階にキッチン2つとユニットバス2つ、2階にキッチン1つとユニットバス2つを設けたつくりになっています。

家族それぞれが家事や身だしなみで混雑せず、単身の兄弟姉妹の同居や来客にも対応可能な、余裕のあるプランです。

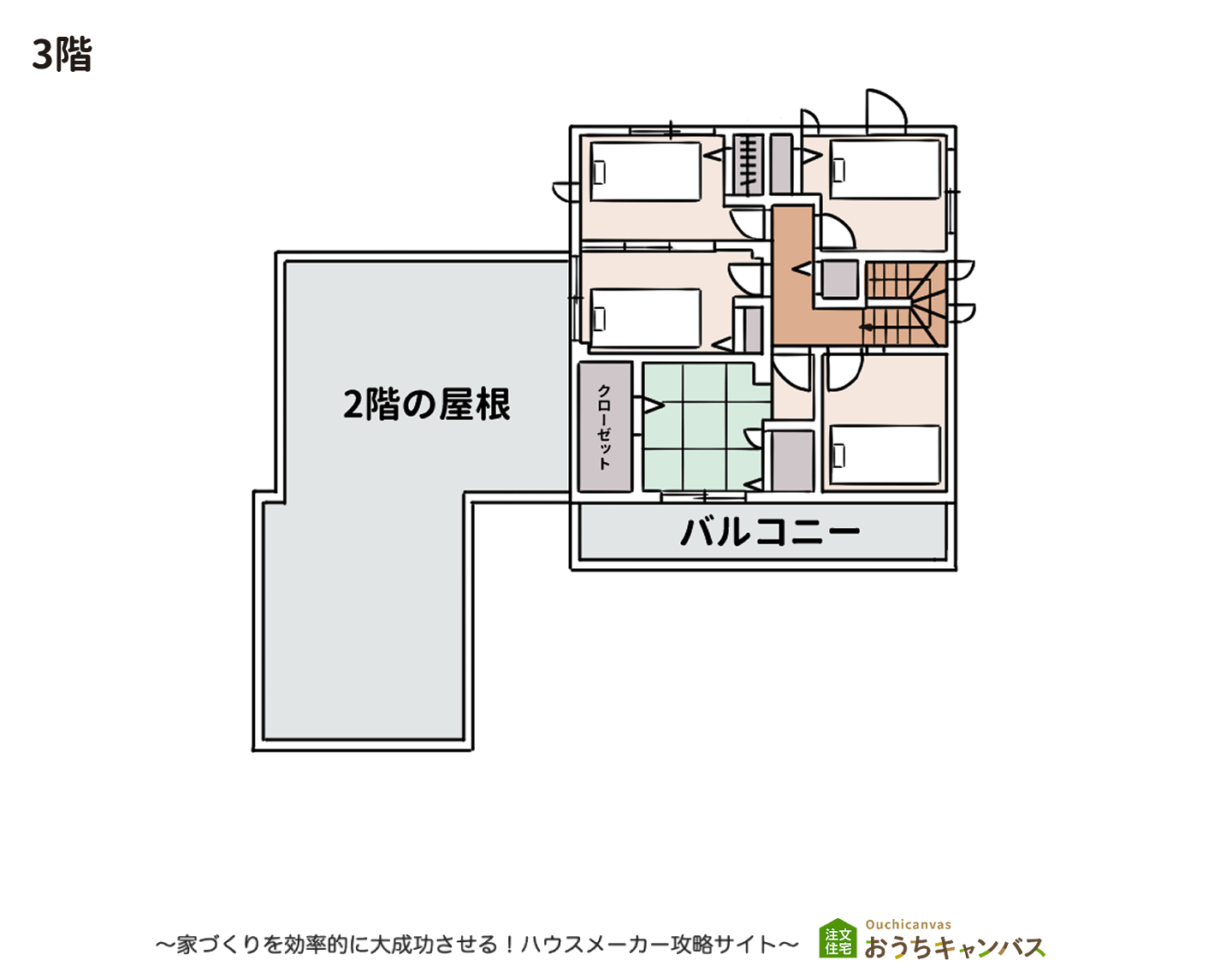

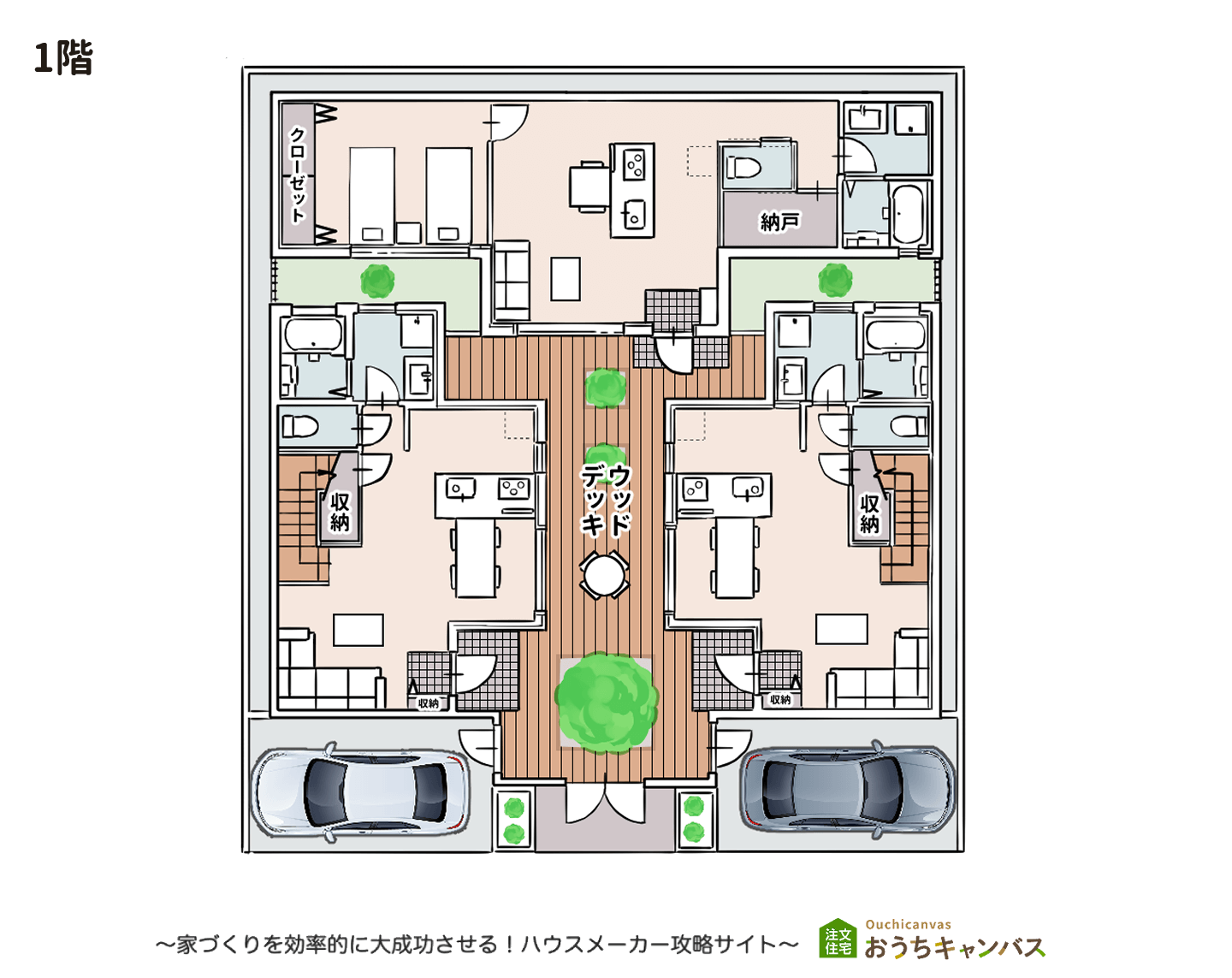

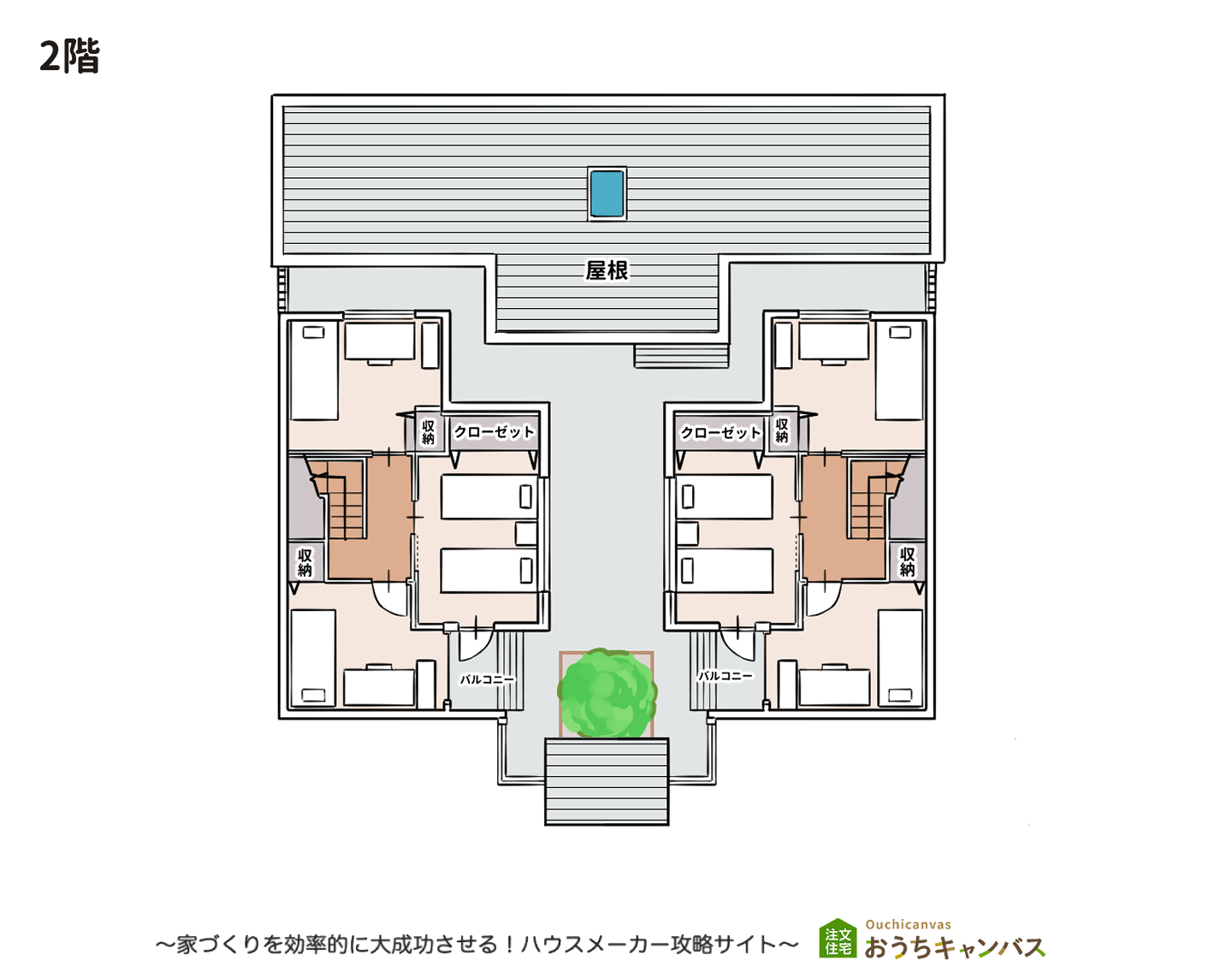

4. 完全分離型で、中庭に広く窓をとった間取り

こちらは「完全分離型」と呼ばれる三世帯の住宅の中でも、それぞれの建物が独立し、間に中庭を設けたプランです。 中央のウッドデッキを中心に、線対称なつくりになっています。

一番上の祖父母世帯は平屋の住まいになっていて、階段の上り下りがない仕様です。 ウッドデッキを介してそれぞれの住居に行き来でき、建物の内側に窓をつくることでプライバシーにも配慮しています。

三世帯住宅でおすすめのハウスメーカー8社

三世帯住宅でおすすめのハウスメーカー8社と、おすすめの商品(住宅モデル)を順番に解説します。

- 積水ハウスの3・4階建て

- 住友林業「PROUDIO BF」

- ヘーベルハウス「FREXシリーズ」

- ダイワハウス「xevo M3」

- パナソニックホームズの「Vieuno3E/S」

- アイ工務店「N-ees」

- ヤマト住建の「エネージュシリーズ」

- 住友不動産の「J URBAN」「J RESIDENCE」や3階建てプラン

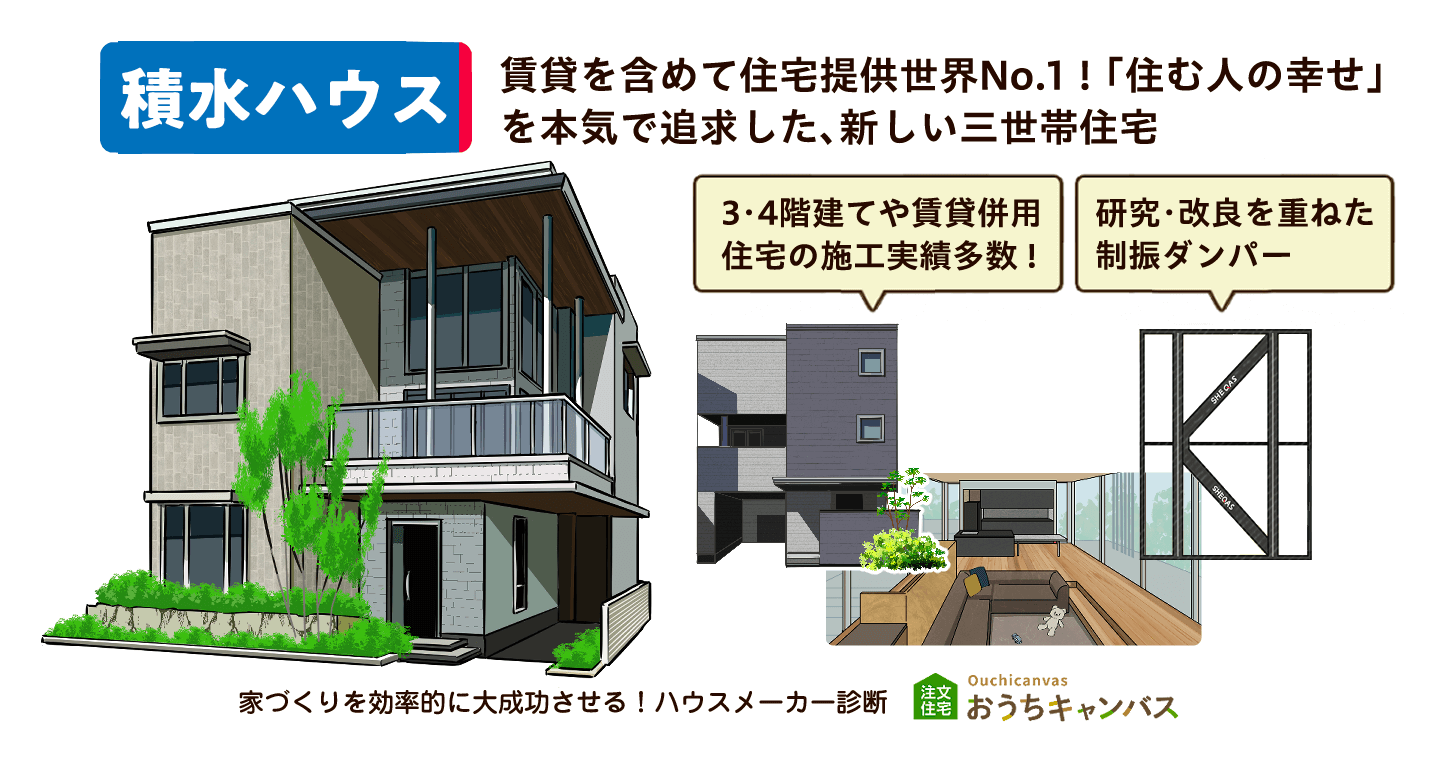

積水ハウスの3・4階建て

三世帯住宅を建てるなら、積水ハウスの3・4階建て住宅がおすすめです。

積水ハウスには、重量鉄骨ラーメン構造、軽量鉄骨造、木造の3つの構造があり、それぞれ独自の耐震性向上と、広く快適な空間づくりが研究されています。

中でも重量鉄骨造は、日本で初めて梁勝ちラーメン構造を実現した重量鉄骨「フレキシブルβシステム」を採用。 高さ60メートルの高層ビルと同じ耐震基準で設計されています。

それでいて、室内のコーナー(4隅)に柱が出っ張らないため、部屋全体がすっきりとして見えます。 このことから、3階建てや賃貸併用住宅を希望される方からも非常に人気が高いです。

積水ハウスは、RC造の玄関ゲートやガレージ、植栽など、外観や外構も含めトータルで提案してくれます。

ご近所と視線が合わないよう配慮しつつ、景色や光を採り込む「ピクチャーウィンドウ」、日照時間ごとの日の当たり方、防犯なども多角的に検討したうえで提案してくれます。

雪が多い地域でも、大きな窓で太陽光を採り込み、床暖房で足下から暖かい家づくりが可能です。

床や梁、柱、あらわし天井などに、地元の銘木を使うこともあります。

積水ハウスでは、構造躯体・防水の初期30年保証がかなり手厚く、住宅診断士による無償の点検を実施。 それだけでなく、1邸1邸の住まいのデータを保管し、補修箇所の確認や必要部材の手配などを行ってくれます。

- 設計時に中庭が見れるような作りにして頂きました。思っていた通りになり満足しています。(2021年ビーモード新築)

- 耐震性や断熱性といった技術力が高いので、防音も含めて性能のいい家を建てられたと思います。また、アフターサービスも充実しており、定期的に無料点検をおこなってもらえるとのことで、安心して住み続けられます。(2017年シャーウッド新築)

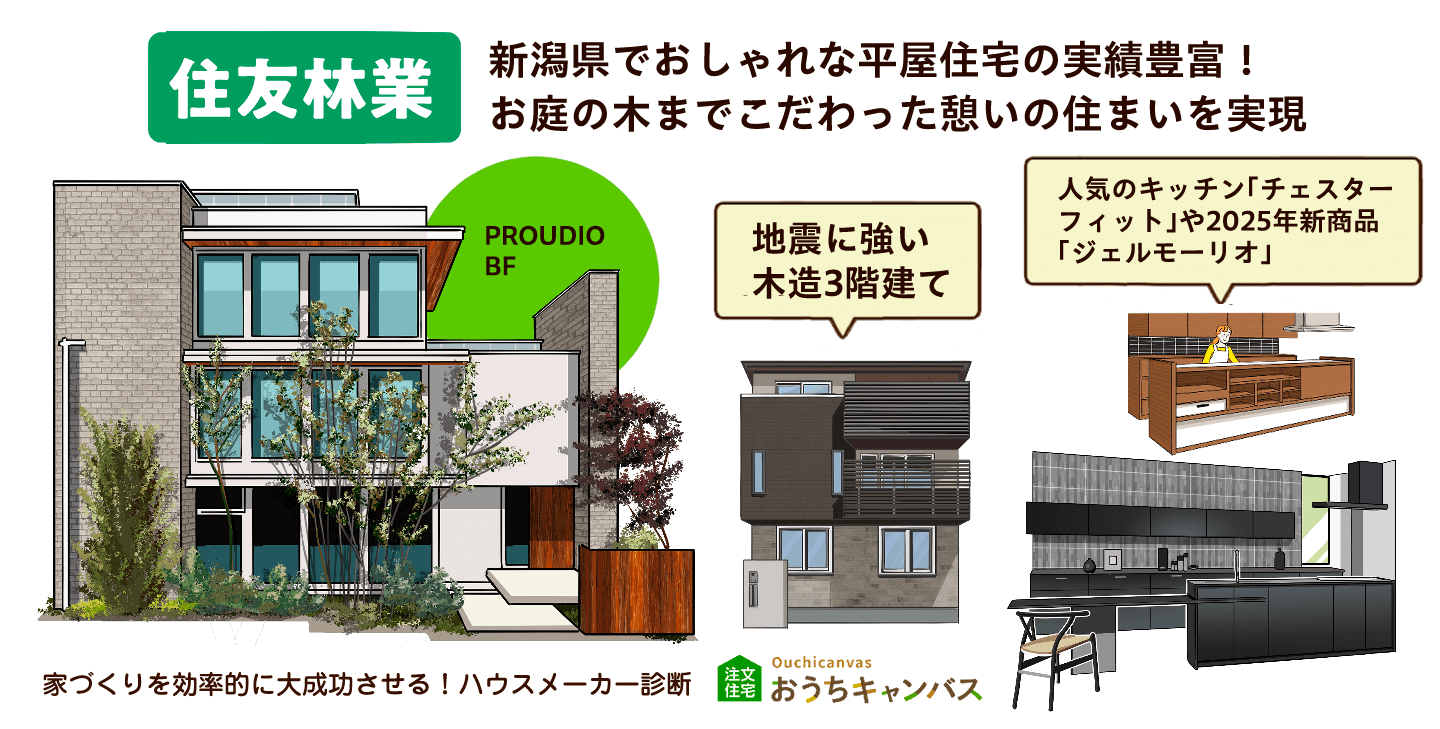

住友林業「PROUDIO BF」

「PROUDIO BF(プラウディオビーエフ)」は、住友林業の3階・4階建て住宅です。

住友林業は、木造の注文住宅で3階・4階建てを建築できる数少ない住宅メーカーです。 設計自由度が高く、間取りの自由度が高い点がポイントです。

オリジナルの「BF(ビッグフレーム)構法」と、3階建ての実物大モデルの振動実験で高い耐震性を証明しています。

モルタル仕様の外壁材を火炎で加熱する試験を行い、防火構造(30分)および準耐火構造(45分および60分)で大臣認定を取得しています。

準防火地域や防火地域の3階建て・4階建てにも対応しています。

夏場は3階が暑くなることが考えられるため、風通しや日当たりを考え、可能なら完成見学会などを通して、新しい家を実際に見てみるとよいです。

近隣の騒音や道路状況なども踏まえた土地選び、遮音の強化をおすすめします。

- 階段下の収納、ロフト、屋根裏などスペースの有効活用を行いました。(2019年プラウディオ新築)

- 床材について、1階のリビングを無垢板にしました。モデルハウスで素足で歩いたところ、肌触りがとても心地よくて是非ともこれにしたいと思いました。(2010年新築)

- リビングにこだわりました。広いリビングが欲しくて30畳のリビングにしました。開放的な感じにしたかったので天井を高くしました。(2016年GRAND LIFE 住友林業の平屋新築)

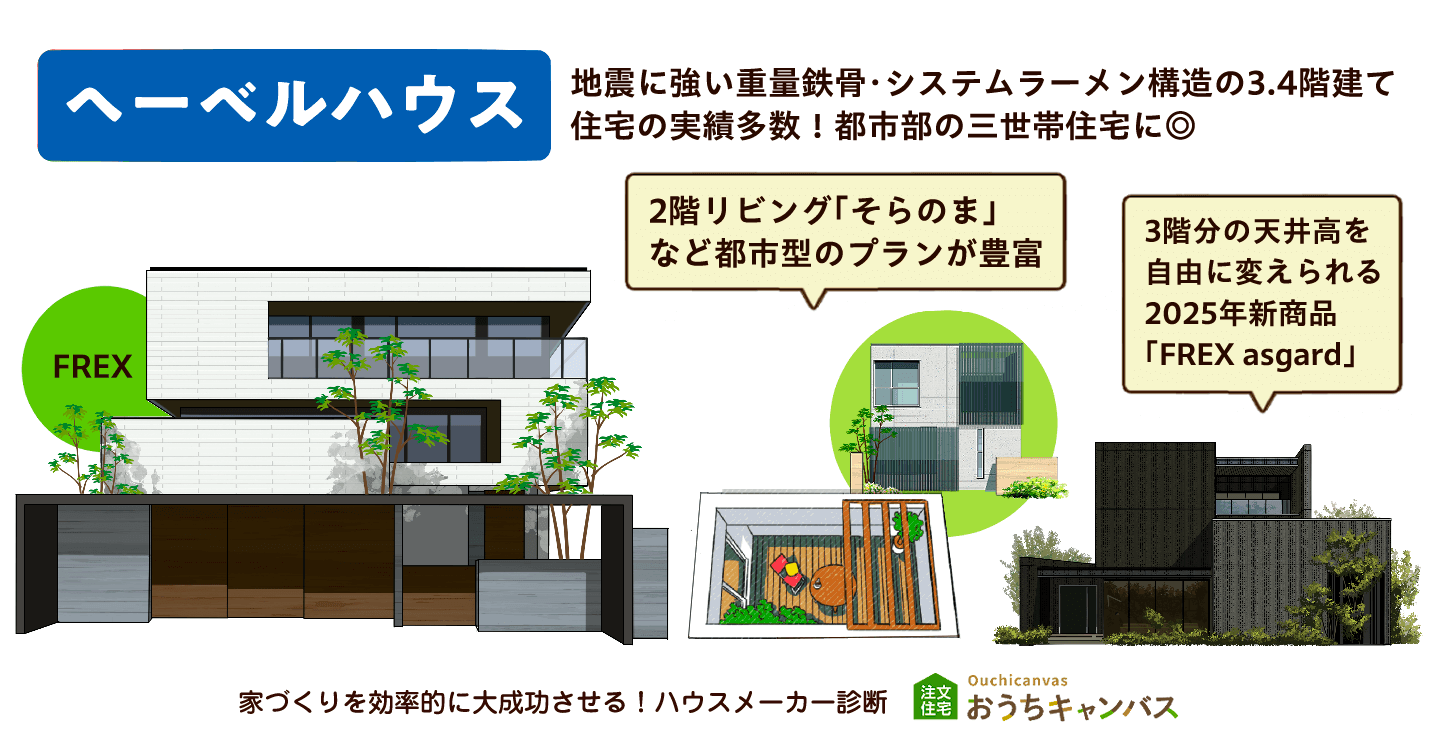

ヘーベルハウス「FREXシリーズ」

「FREX(フレックス)シリーズ」は、ヘーベルハウスの3階・4階建て住宅です。 マンションやオフィスビルでも使われる「重量鉄骨・システムラーメン構造」を、戸建て住宅用にダウンサイジングしているため、非常に地震に強いです。

シリーズには、フラッグシップモデルの「FREX」のほか、3階建ての「FREX3」、2025年1月からは、新規格型の「FREX asgard(フレックス アスガルド)」などが展開されています。

FREX asgardは、2.560メートルを基準に、2.7メートルなど、希望に合わせて各階の高天井を細かく調整できることと、全開放できる大きな窓が特徴です。

間取り面では、吹き抜け、屋上、ヘーベルハウスが得意とするアウトドアリビングなどを採用できます。

室内の床面とベランダの床面に段差のない「フルフラットベランダ」や、都市部の限られた面積を有効活用できるビルトインガレージを設けたプランなども注目です。

外壁は、「ランダムバーチカル」と呼ばれる、冷えたマグマをイメージした質感で、硬く希少な鉱物であるレニウム鉱をモチーフとした色味を採用しています(玄武よりも黒く、マットな質感です)。

ヘーベルハウスは、壁の中の断熱材ネオマフォームの厚みを70mmに増やし、アルミ樹脂複合の「ロングライフ次世代サッシ」を採用することで、「断熱等級6」が標準になりました!

- 断熱性能が非常に高く、冬でも暖房の温度をそこまで高くせずに暮らせることです。また、デザインもスマートでお気に入りの家です。(2020年新築)

- 全室床暖房管理で快適です。(2017年そらのま新築)

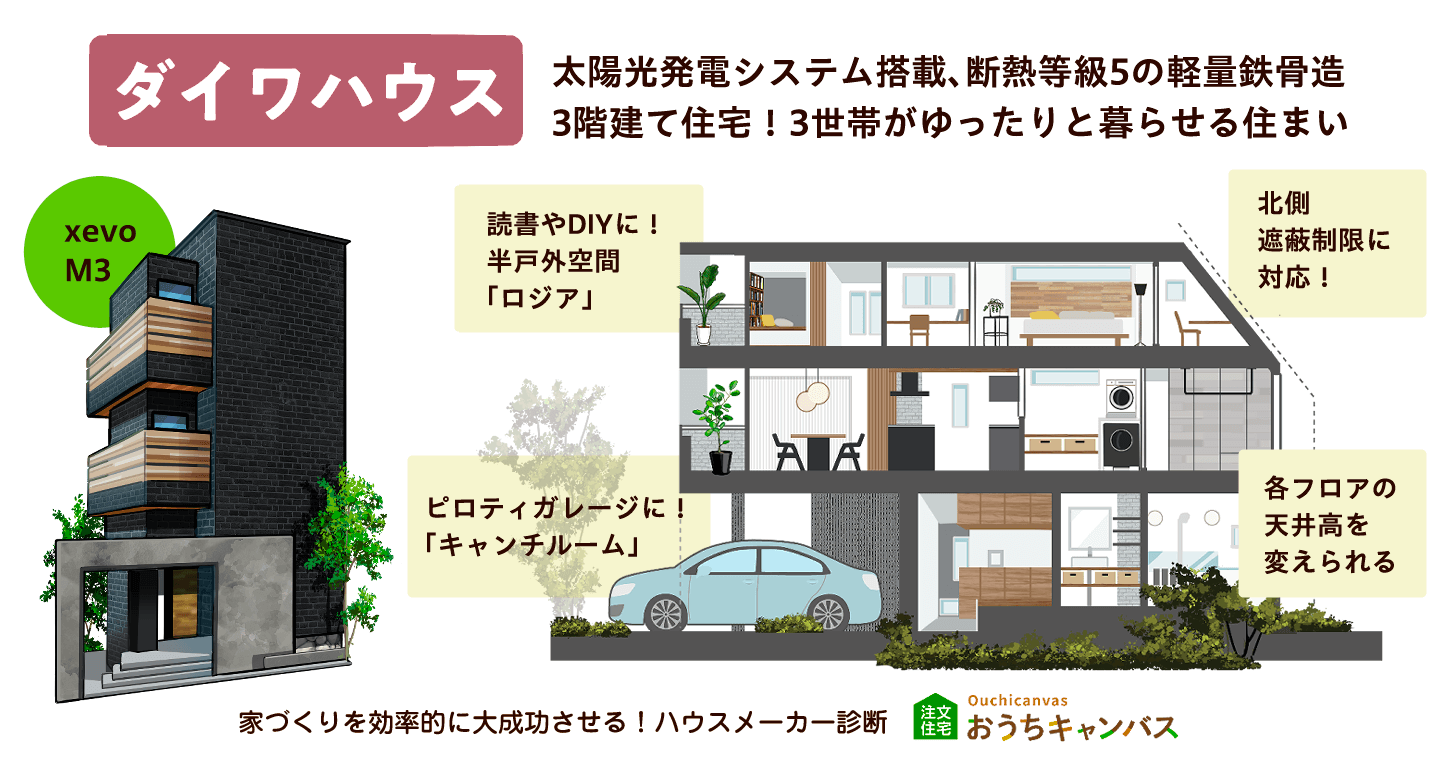

ダイワハウス「xevo M3」

ダイワハウスの三世帯住宅では、都市型の”ちょうどいい”3階建てを追求した「xevo M3」がおすすめです。

xevo M3は、標準で太陽光発電システム搭載、内外ダブル断熱、断熱等級5でZEH基準をクリアした3階建て住宅です。 軽量鉄骨造で柱が室内に出ない構造になっていて、都市部の狭小地でも敷地面積を無駄なく確保できることから、スペースパフォーマンス通称「スペパ」が非常に優れています。

軽量鉄骨の強みである間取りの柔軟性を活かして、2階や3階が張り出した「キャンチルーム」で1階部分をピロティガレージにしたり、天井高や床の高さを自由自在に変更して、2階床を高くしたヌックスペースを設けたりと、自由自在な間取りを実現できます。

また、2階や3階には、リビングからつながる半戸外空間の「ロジア」を採用できる点にも注目です。 ガーデニングやDIY、ランチ、ヨガ、子どもの散髪など、自由に使える”隠れた中庭空間”として注目されています。

1階の窓すべてが防犯合わせ複層ガラスが標準なので、窓からの侵入対策もバッチリです。 ほかにも、ダイワハウスは遮音性に優れたメーカーでもあり、外の騒音や生活音にも配慮されたつくりになっています。

- 太陽光、蓄電池、エコキュートの導入を考えていたので、他のハウスメーカーより安く見積もりをいただけたのでダイワハウス で建てました。床暖房も入れました。気密性が良いのでエアコン要らずです。(2021年 xevoΣpremium新築)

- 子供が女の子二人なので、洗面所を広くして使いやすくした。(2013年 xevoE新築)

- 5年ごとに点検の無料サービスがあるので安心して住むことができる。何かあった時にはカスタマサービスに電話をすればすぐに一番近い支店の営業マンが駆け付けてくれるので助かります。(2002年 原風景新築)

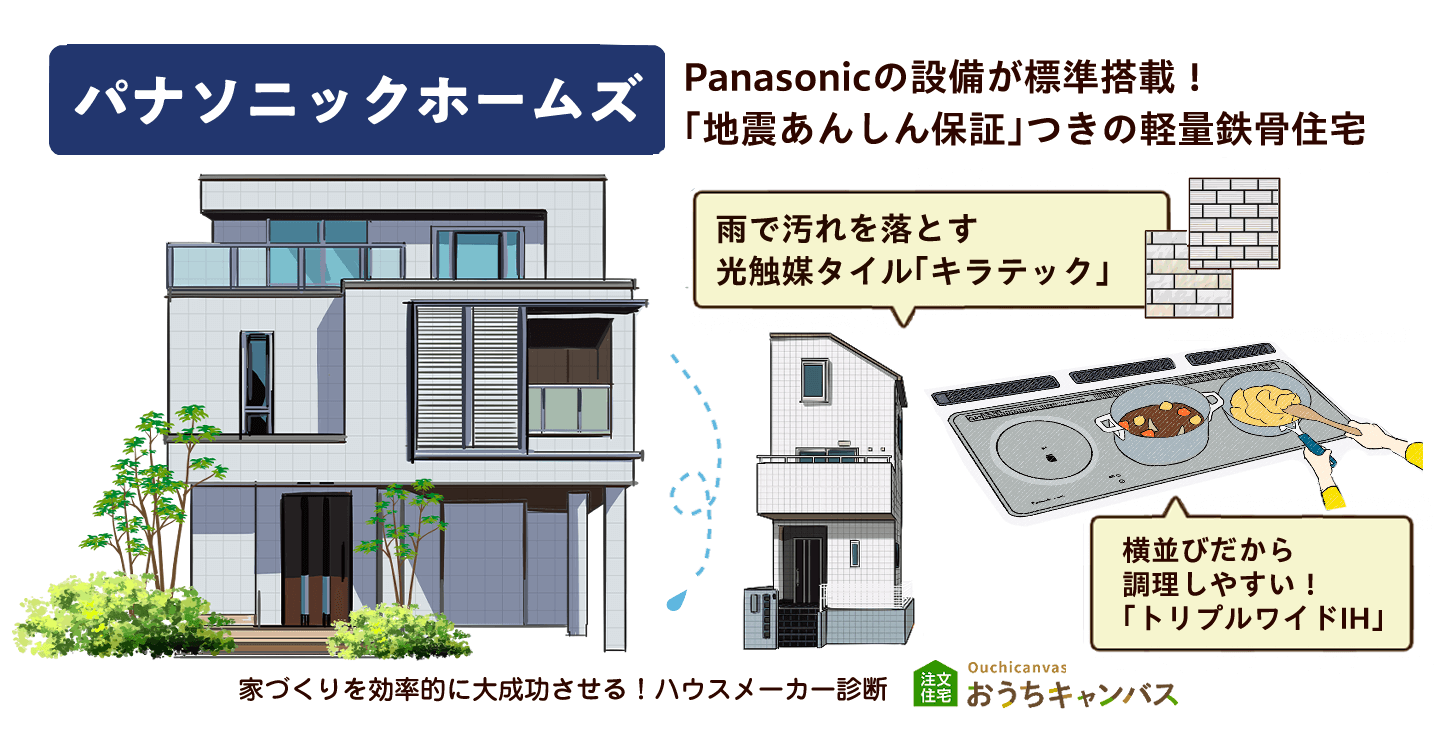

パナソニックホームズの「Vieuno3E/S」

パナソニックホームズの「Vieuno(ビューノ)3E/S」もおすすめです。

パナソニックホームズは、多層階の軽量鉄骨住宅を数多く手掛けるメーカーです。

耐震性を保ちながら、2階を1階よりも長く伸ばす「オーバーハング」で車の雨除けをするなど、柔軟なプランを実現できます。

Panasonicの使いやすい3口IHコンロやトイレ、お風呂、高性能な外壁材などを標準採用できます。

スマートフォンと連動した玄関錠やエアコン、給湯、宅配ロッカーなど、IoTにも力を入れています。

雨で汚れを洗い流す磁器タイル外壁「キラテック」により、外壁の美しさが長く続きます。

パナソニックホームズには、業界でも非常に手厚いといわれる「地震あんしん保証」が存在します。 パナソニックホームズはもともと地震に強い構造をしていますが、さらに最長35年間、掛け金不要で、本社が全壊時の建て替えや半壊時の補修といった原状復帰を行ってくれます。保証限度額は最大5,000万円となります。

- 一階にランドリールームとファミリークローゼットを作ったこと。洗濯は一階で完結でき、またクローゼットは、かける収納にしたので、畳む手間もなくなりかなりの時短になっている。(2023年新築)

- 外壁のキラテックはメンテナンスフリーで新築同様の美観を保っており優秀です。(2018年新築)

- 地震に強いと謳っているので、住んでいて安心感がある。特に静岡は大きな地震が近々来ると言われているので(2020年新築)

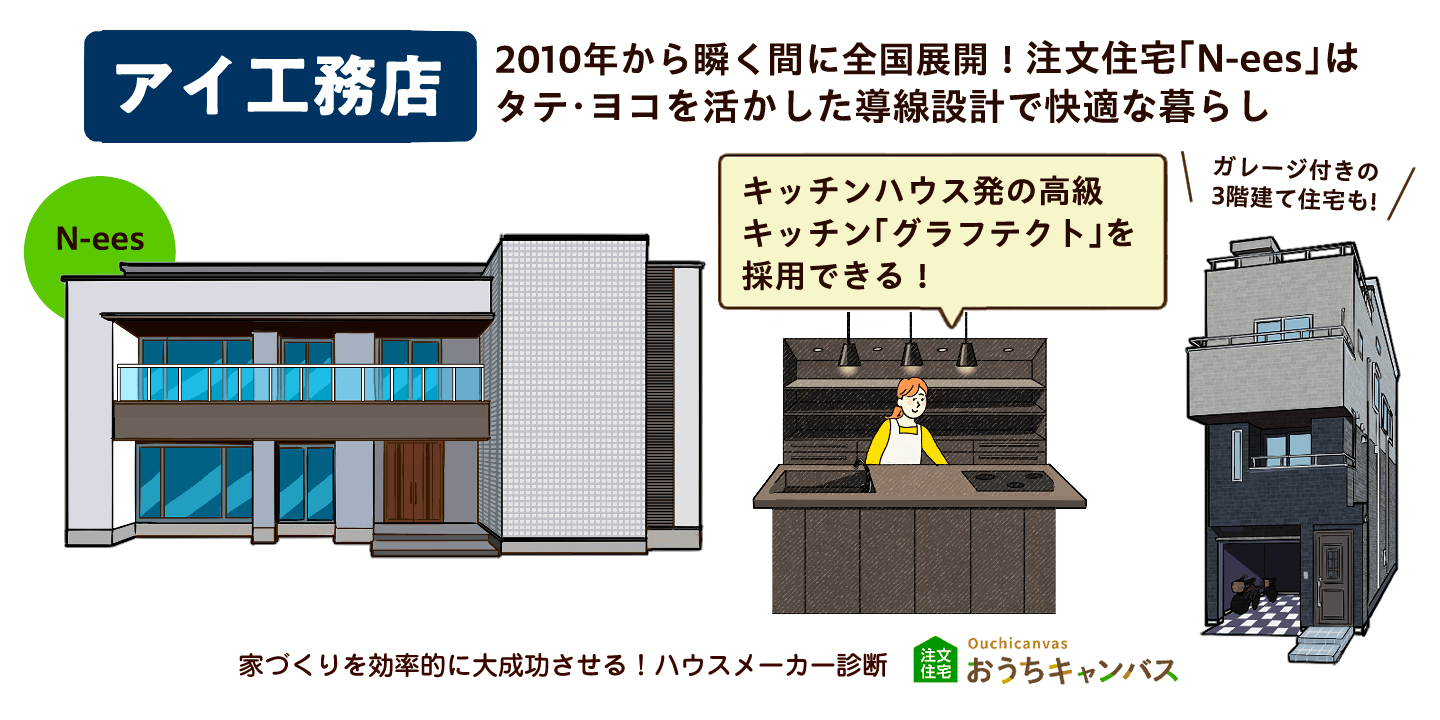

アイ工務店「N-ees」

アイ工務店は、大阪で創業し、10年で売上成長率業界No.1を達成した、注目度の高いハウスメーカーです。

吹付発泡ウレタン断熱の「W断熱」、高性能トリプルガラスサッシが標準で、UA値0.4以下と高断熱。

商品は北海道から九州まで、自由設計の注文住宅「N-ees(ニーズ)」が9割以上を占めます。

N-eesは1mm単位で壁の位置を変更できる注文住宅で、屋根・外壁も、陶器瓦とニチハの深彫サイディング外壁「FugePREMIUM」など、ミドルコストの中でも高品質なものを標準採用できます。

アイ工務店で建てた人の感想では、間取りやデザインに満足している人が多いです。 多くの人が、インスタグラムなどのSNSを参考に、おしゃれな家を実現しています!

- 自分のやりたかったことを可能な範囲で盛り込んでもらえた。キッチンの天板をセラミックにしたので、調理時に鍋などをそのまま置けるので置き場に困らず便利です。(2021年新築)

- 間取りにこだわりました。1歳になるこどもがいるので成長過程で将来必要になってくる部屋なども考慮して設計しました。(2023年新築)

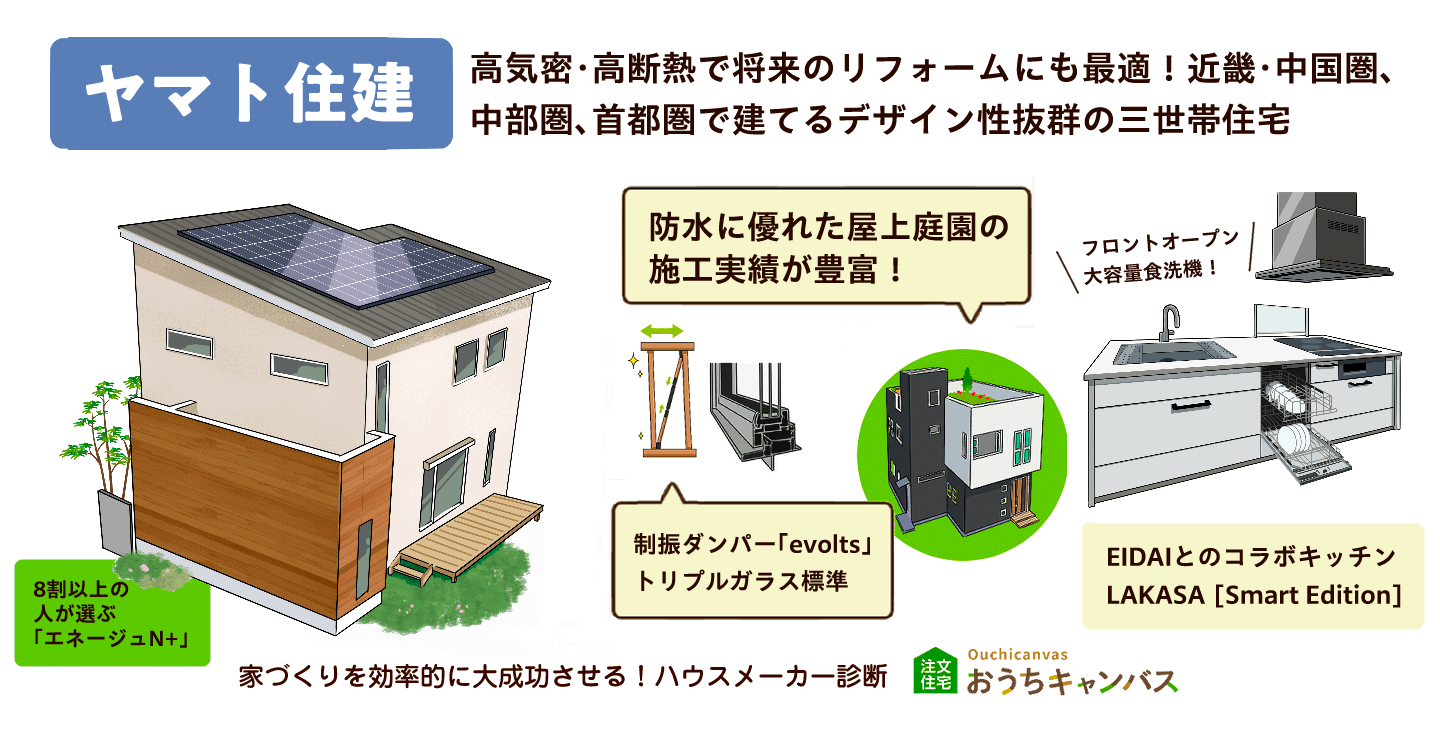

ヤマト住建の「エネージュシリーズ」

ヤマト住建の「エネージュシリーズ」も、三世帯住宅におすすめです。

ベースとなる住宅モデルは「エネージュN」「エネージュN+」で、建てる人の希望やライフスタイルに合わせて、さまざまな間取り・仕様を実現できます。

ヤマト住建はそもそも住宅の断熱性能に力を入れていて、断熱性能を示すUA値の平均はUA値0.28W/㎡•Kと高断熱。

家に隙間をつくらないための気密テープ施工も、1邸1邸ていねいに行うため、非常に高気密な家になります。

高断熱樹脂サッシLow-Eトリプルガラスが標準、初期費用0円で太陽光発電システム設置が可能です。 また、エアコン1台で家じゅうの空調を管理するため、建ててからの光熱費を節約できます。

ヤマト住建の断熱材は「キューワンボード」という素材で、プレカット工場で1枚1枚カットして施工しています。 施工によっては、隙間ができやすい高性能硬質ウレタンフォーム断熱材で、ここまで高い断熱・気密性能を実現できるのはすごいことです。

キューワンボードは、将来的なリフォームの際にも比較的取り外しが簡単です。

このような取り組みから、ヤマト住建の2025年のZEHビルダーランクは「星6」と、かなり高断熱な住宅メーカーとなっています。

デザイン面では、「アメリカンテイストが好き」「モノトーン、ホテルライクが好き」「アウトドア、木のぬくもりが好き」など、建てる人の好みをヒアリングし、予算や建てた後にかかるコストのバランスを見ながら、最大限叶えてくれます。 間取り面では、防水がしっかりした屋上庭園(スカイガーデン)の実績が豊富です。

家づくりでは、わずかな地震でも作動し、揺れを逃がす制振ダンパー「evolts」や第1種換気システムがつくため、「省エネな家で、長く快適に住みたい。業界内でもミドルコスト相当で、三世帯住宅を建てたい」という人におすすめです。

- ホームエレベーターを木造軸組外壁断熱工法でお願いしました。(2020年新築)

- (具体的なこだわり)小上がりの畳、シューズスルークローゼット(2018年新築)

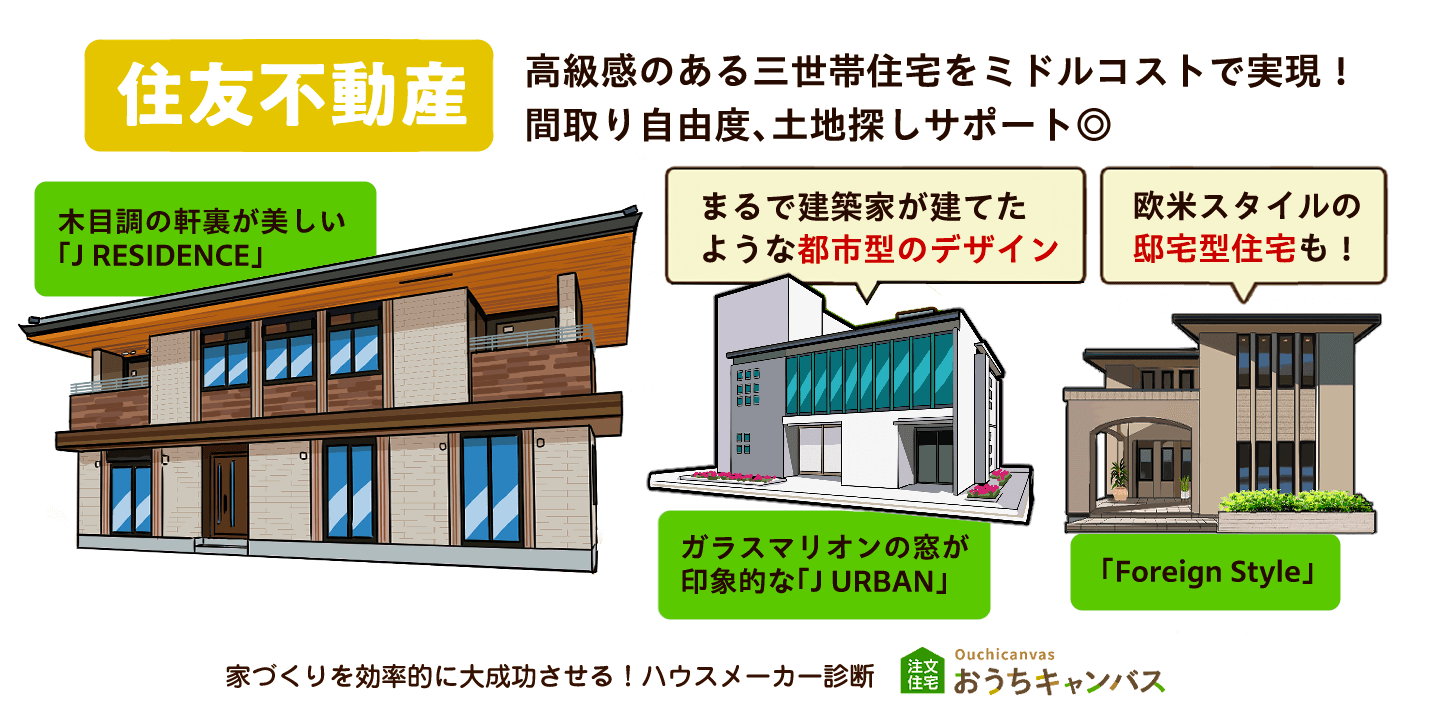

住友不動産の「J URBAN」「J RESIDENCE」や3階建てプラン

住友不動産の「J URBAN(ジェイ・アーバン)」「J RESIDENCE(ジェイ・レジデンス)」、3階建てプランもおすすめです。

住友不動産は、都市型モダンなデザインや、グレード中から高の高品質なキッチン、トイレ、お風呂などを標準で採用できるハウスメーカーです。

上で紹介したハウスメーカーと比較して、少し価格を抑えて自由度の高い家を建てられる点が特徴です。 木造なので、細やかな間取り設計を実現できます。

複数の世帯が暮らす家づくりでは、「半同居型」や「独立型」「2階建ての上下分離」「2階建ての左右分離」など、世帯人数にあわせて暮らしやすい提案をしてくれます。

音対策では、2階の足音が1階に響かないよう、「吊り天井」を採用しているため、多世帯での暮らしにぴったり。 ただし中には「一階の扉を閉めた時の音が二階に響くのが残念」という声もあるため、間取り設計にもこだわることをおすすめします。

どの工法を選んでも、標準で耐震等級3、制震ダンパーがつきます。 ZEH標準、長期優良住宅対応! 災害対策では、飲料水貯留システムや雨水貯留タンクなど、独自の設備を採用できます。

「J URBAN」は、住友不動産ならではのブルーグリーンのガラス「ガラスマリオン」を採用し、モダンな外観・内装を実現できます。

「J RESIDENCE」は、住宅街や郊外のエリアでも人気が高いです。 木目調の軒裏を採用し、リビングから段差のないデッキや、2.7mの高天井を実現できます。

3階建て住宅では、パティオや吹き抜けで各部屋に光を採り込むプラン、ビルトインガレージのあるプラン、1階にアトリエがあるプランなども人気です。

住友不動産は、全国的にリノベーションやリフォーム、不動産販売事業を展開しているので、複雑な土地形状や、実家の建て替え、建てた後のリフォームなども相談しやすいメーカーです。

- 玄関の床を大理石風にこだわりました、とても高級感があっていつ見ても惚れ惚れします。(2015年新築)

- 内装がとても気に入っています、ホテルの様な綺麗な作りになっているのがポイントです、展示場で内覧した時にこれしかないと思いました。(2015年新築)

自分にぴったりの住宅メーカーがわかる「住宅メーカー診断」

「今すぐ自分に合うハウスメーカーを知りたい」という方は、下の「住宅メーカー診断(無料)」をどうぞ。

好きな外観を選び、パントリーやキッチンなど、希望の条件を選ぶと、あなたにピッタリのハウスメーカーがLINEに届きます。

↓ 好みの外観を選択して Web診断スタート ↓

木造・鉄骨造のほか「RC造」も検討材料に

余談ですが、三世帯住宅で将来的に人が少なくなり、リフォームしたり貸家にする可能性がある場合、「RC造」を同時に検討してもよいかもしれません。

RC造は建築コストが高いことで知られていますが、そのぶん遮音性・気密性・耐震性・耐火性に優れることから、複数人で暮らすのに適しています。

たとえば木造の場合、内壁も家を支えているので安易に撤去できませんが、RC造の場合、外壁で支えているので、壁を抜いて大きな部屋を作ることも可能です。

RC造を手掛けるハウスメーカーは次の通りです。

- ミサワホームの「耐火RC造壁式工法」住宅:Mcon

- 三菱地所ホームの「RC造」:オフィスや店舗建住宅、在宅介護住宅など

- 百年住宅の「RC壁式工法」

- トヨタT&S建設(プレキャストコンクリート、PCa工法)

- レスコハウス(鉄筋コンクリートパネル工法、WPC工法)

- ウチヤマ建設の「RC造」

- 大成建設ハウジングのPC造:絶強「Palcon」

各メーカーの施工事例には、「100年以上前に建てられた木造住宅を建て替え、屋上と地下室をつけた三世代のRC注文住宅」や、「ガレージのある三世帯RC注文住宅、地熱を利用した空調システムつきのRC注文住宅」などがあります。

RC造は他の工法と比較して建物の寿命が長く、税法上の法定耐用年数は47年。 管理方法によっては100年以上長持ちすることもあります。

RC造のネックである、結露やカビの対策をしつつ、定期的にリフォームや塗装、コンクリートのクラック対策といったメンテナンスをすることで、長く住み続けることが可能です。

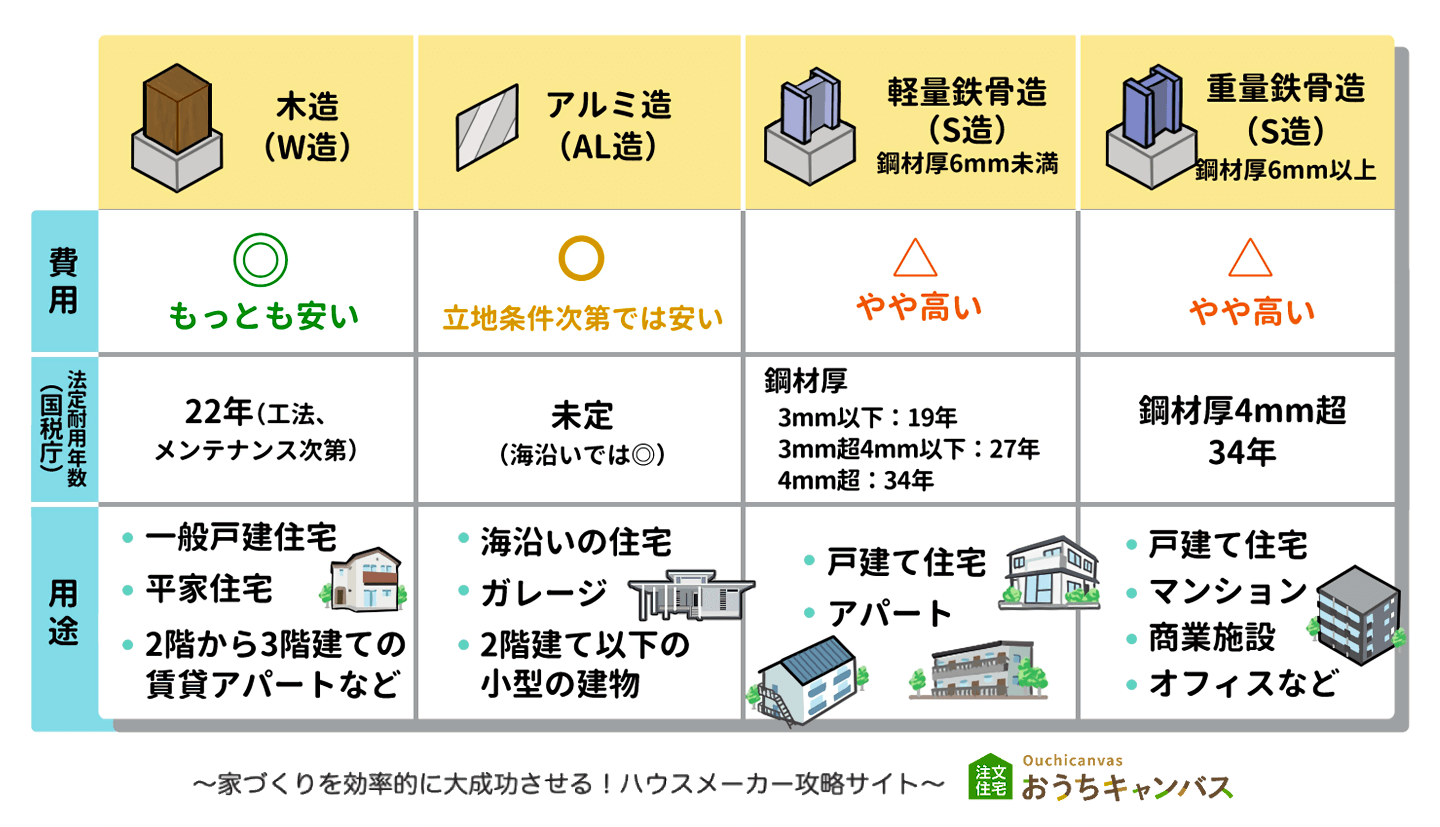

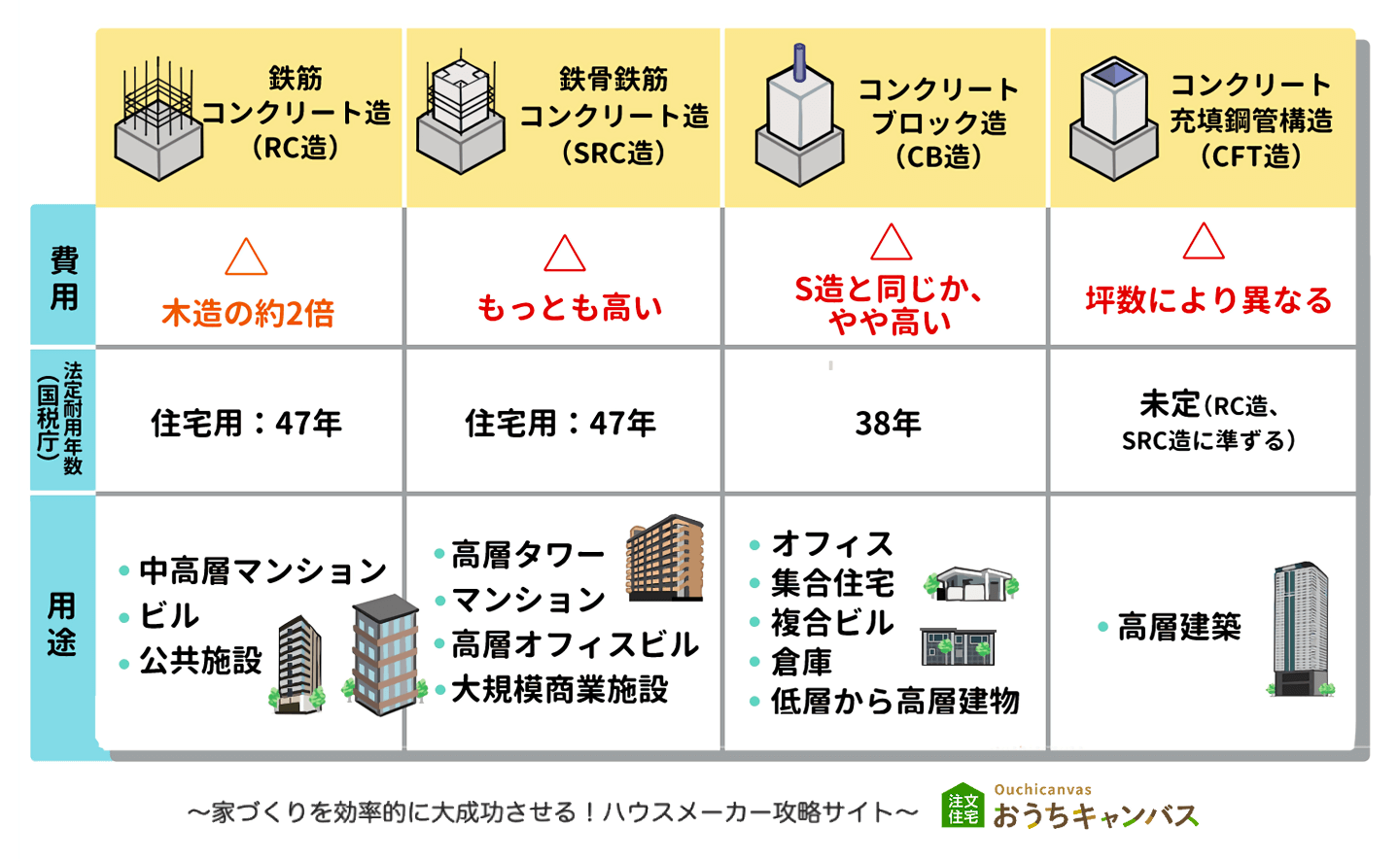

建物の構造の違い(W造、AL造、S造、RC造、SRC造、CB造、CFT造)

日本の物件(戸建て住宅や賃貸住宅の建物)は、大きく分けて8種類の構造があります。

中でも、2階建ての戸建て住宅でよく用いられる構造は木造(W造)、S造(軽量鉄骨造、重量鉄骨造)です。 海沿いでは、AL造(アルミ造)が用いられることもあります。

また、耐久性のあるRC造(鉄筋コンクリート造)も、戸建て住宅で用いられることがあります。 そのほか、コンクリートを用いた構造にはSRC造、CB造、CFT造などがあり、主に中高層マンションや高層建築等で使われます。

各構造のくわしい特徴は次の通りです。

| 構造 | 木造(在来・軸組・2×4・壁パネルなど) | アルミ造 | 軽量鉄骨造鋼材厚6mm未満) | 重量鉄骨造(鋼材厚6mm以上) |

|---|---|---|---|---|

| 名称 | W造 | AL造 | S造 | S造 |

| 費用 | 4種類の中でもっとも安い(ハイブランド帯の木造メーカーも存在する) | 立地条件によっては安い | やや高い | やや高い |

| 用途 | 一般戸建て住宅、平屋住宅、2階から3階建ての賃貸アパートなど | 海沿いの戸建て住宅 | 戸建て住宅、アパート(軽量鉄骨造の共同住宅は「アパート」と表記される) | 戸建て住宅、マンション(重量鉄骨造の共同住宅は「マンション」と表記される)、商業施設、オフィスビルなど |

| メリット |

|

|

|

|

| デメリット |

|

|

|

|

| 耐用年数 |

|

未定 |

|

|

| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | コンクリートブロック造 | コンクリート充填鋼管構造 |

| 名称 | RC造 | SRC造 | CB造 | CFT造 |

| 費用 | 高い(木造軸組工法の約2倍) | もっとも高い | S造と同じかやや高い |

|

| 用途 | 中高層マンションやビル、公共施設など | 高層タワーマンション、高層オフィスビル、大規模商業施設(長期投資、マンション1室投資など) | オフィス、集合住宅、各種複合ビル、倉庫、 低層から超高層建物など | 高層建築にもっとも適する |

| メリット |

|

|

|

|

| デメリット |

|

|

|

|

| 耐用年数 |

|

|

|

RC造・SRC造に準ずる(現状では、見解なし) |

三世帯住宅の費用は2,300万円から1億2千万円台までさまざま(土地代を除く)

住宅の価格は、住宅性能や設備のグレード、アフターサポートの手厚さ等により、基本となる価格帯が異なります。

ハイコストからローコストまで、ざっくりと松・竹・梅にわけられます。

おうちキャンバスで、過去に二世帯や三世帯住宅を建てた方に、建築費用についてWebアンケートを実施した結果、建物のみの本体工事費で2,300万円から1億2千万円台まで、幅広い回答が寄せられました。

多世帯住宅の建築費用【Webアンケート結果】

- 延床面積:1階25.41坪 2階26.02坪

- 価格:土地は元々あったので本体工事費4,449万円です

- 建築:2017年

- 当時の世帯年収:550万円

- 延床面積:1階:26.5坪 2階:? 3階:?

- 価格:土地売買2400万、総額5900万円

- 建築:2020年

- 当時の世帯年収:850万円

- 延床面積:65坪

- 価格:本体工事費5,365万円、総額12,689万円

- 建築:2008年

- 当時の世帯年収:2800万円

- 延床面積:1階25.61坪 3階23.48坪

- 価格:本体工事費3500万円 総額6532万円

- 建築:2013年

- 当時の世帯年収:1000万円

- 延床面積:42坪

- 価格:総額3300万円、本体工事費2300万円

- 建築:2010年

- 当時の世帯年収:約1000万円

WEBアンケート期間:2022年2月17日から2022年3月2日、2023年4月25日から2023年5月8日

現在では物価高と地価の上昇にともない、最低金額がやや上昇していることが考えられます! 全国で見てみると、土地を購入し注文住宅を建てた方の建築費用(総額)平均は5,811万円、分譲住宅を建てた方の費用は4,290万円となります(出典:令和5年度住宅市場動向調査報告書)。

三世帯住宅の「住宅面積」は5人なら延床面積34坪から45坪、6人なら41坪から53坪、7人なら47坪から61坪

三世帯住宅の住宅面積は、建物で暮らす人数により異なります。 国土交通省のすすめでは、都市型と郊外で異なる計算式が採用されています。

国土交通省の計算式を参考に、5人なら延床面積34坪から45坪、6人なら41坪から53坪、7人なら47坪から61坪と考えると、うまくいきそうです。

| 一般誘導水準 | 都市型誘導水準 | 健康で文化的な最低限度の水準 | |

|---|---|---|---|

| 2人 | 75㎡(22.6875坪) | 55㎡(16.6375坪) | 30㎡(9.075坪) |

| 3人 | 100㎡(30.25坪) | 75㎡(22.6875坪) | 40㎡(12.1坪) |

| 4人 | 125㎡(37.8125坪) | 95㎡(28.7375坪) | 50㎡(15.125坪) |

| 4人+未就学児童1名(0.5人換算) | 137.5㎡(41.59375坪) | 105㎡(31.7625坪) | 55㎡(16.6375坪) |

| 5人 | 150㎡(45.375坪) | 115㎡(34.7875坪) | 60㎡(18.15坪) |

| 6人 | 175㎡(52.9375坪) | 135㎡(40.8375坪) | 70㎡(21.175坪) |

| 7人 | 200㎡(60.5坪) | 155㎡(46.8875坪) | 80㎡(24.2坪) |

| 8人 | 225㎡(68.0625坪) | 175㎡(52.9375坪) | 90㎡(27.225坪) |

計算式は次の通りです。

- 一般型誘導居住面積水準=25㎡×世帯人数+25㎡(単身は55+5㎡=55㎡)

- 都市居住型誘導居住水準=20㎡×世帯人数+15㎡(単身は35+5㎡=40㎡)

- 最低居住水準=10㎡×世帯人数+10㎡(単身は20+5㎡=25㎡)

家族の人数と住宅の床面積についての考え方

国土交通省によると、健康で文化的な住生活を送るために最低限必要な住宅面積は、単身者の場合で「25㎡(7.5625坪)」、2人以上の世帯で「30㎡(9.075坪)」、計算式で言うと「10㎡(3.025坪)×世帯人数+10㎡(3.025坪)」とされています。参考:住生活基本計画(全国計画)国土交通省

一方で「誘導居住面積水準」といって、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅の面積に関する水準も存在します。

- 一般型誘導居住面積水準

(1)単身者「55㎡(16.6375坪)」

(2)2人以上の世帯25㎡×世帯人数+25㎡ - 都市居住型誘導居住面積水準

(1)単身者「40㎡(12.1坪)」

(2)2人以上の世帯20㎡×世帯人数+15㎡

誘導居住面積水準の注釈(抜粋)

都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定した一般型誘導居住面積水準と、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した都市居住型誘導居住面積水準からなる。

- 上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。

ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。 - 世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。

- 次の場合には、上記の面積によらないことができる。

① 単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合

② 適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保されている場合

三世帯住宅を建てるポイント

住んでから満足度の高い三世帯住宅を建てるポイントを5つ解説します。

1. バリアフリー設計にする

高齢になった親世帯(祖父母世帯)の在宅介護を考えている場合、最初からバリアフリー設計の家を建てておくことが一般的です。

- スケルトン階段や、一直線の階段はやめる(滑り落ちる可能性があるため)

- 2人以上が並んでも通り抜けられる幅の廊下や、将来、車椅子が通れる幅の、メーターモジュールの廊下、開きやすい上吊り式引き戸などを採用する

- お風呂、トイレは最初から完全に別にする

- トイレやお風呂は、介助ができるよう広めにつくる

- 廊下やお風呂、トイレなどに手すりをつけるか、将来的に手すりをつけやすい壁の構造にする

- 室内の段差を減らす(合わせて、ルンバブルな家具を採用する)

- 料理をつくる人の高さに合わせたキッチンや洗面台を採用する

- 階段の上り下りが厳しくなったとき、1階で寝起きする居室を設ける

- 1階と2階の押入れを同じ高さにつくり、構造で床が抜けてもいいようにしておく(250万円くらいでホームエレベーターをつけられる。業者用とは異なり、わずか100V、コンセントで動くのでおすすめ)

とはいえ、最初は「家で高齢な親の介護をし、見届ける」と決めて設計しても、のちのち在宅医療や在宅介護に限界を感じ、部分的に外部の窓口を頼ることがあります。

さらに「車椅子では、使いづらいタイプの扉や洗面台がある」「歩行器をつけていると、スロープの高さによっては歩きにくいことがある」など、症状により適切な設計・建具の形が異なる点にも留意が必要です。

2. 防音・遮音性能を高める

複数世帯の同居では、住んでからの「音問題」を解消する家づくりがおすすめです。

- 2階の足音が1階に響かないよう、遮音材を入れる

- 子どものゲーム音や通話の話し声が聞こえないよう、部屋の距離をあける

- 通勤から帰ってきた車の音で寝ている人が起きないよう、駐車スペースと寝室の距離を離す

- 風呂場のシャワーの音がリビングや寝室に聞こえないようにする

- 外の電車や車、バイクの音が家の中に届かないよう、高性能な外壁材や窓を採用する

音問題の解消では、間取り設計を工夫するほか、遮音性の高い窓や遮音材、吸音材を使うことが効果的です。 そのほか、家具や布の置き方でも、音問題を軽減できます。

3. 耐荷重を考慮する

家づくり全般の原則として、「1階に重いものを置き、2階や3階には軽いものを置く」ことが挙げられます。

一般的に、木造住宅の耐荷重は18kg/㎡です。

2階や3階の床(1平米=0.3025坪)スペースに、18kgを超える本や収納、家電などを積み重ねると、床が沈んだり、落ちたりする可能性があります。

重いものを1階に置くことで、長く安全に暮らせます。

もしくは、強い構造を採用する住宅メーカーを選ぶことで解消できます。

4. 譲れないところを決めておく

心理的に「ここは自分の城」というスペースをひとつ決め、こだわりを採り入れると、住んでからの安心につながります。

- 料理が好き、得意:キッチン、パントリーなど

- 衣服や時計、帽子、カバンなどを大切にする:大きめのウォークインクローク

- 本が好き:書斎や家族ライブラリー

- 趣味や在宅ワーク、手芸、化粧スペース:アトリエ、メイクカウンター

- 車やバイクを大切にする:土間収納、ガレージ、(駐車スペースが足りない場合は)月極駐車場を借りる

- 1人の空間や時間が欲しい:居室、バルコニー、ベランダ、ヌックスペースなど

- コレクションをとっておきたい:大きめの収納、倉庫、離れのスペース

5. 将来のことをある程度考えておく

10年後や20年後、住む人が少なくなったときの住宅の管理や、ものの管理、ご両親がいなくなったときに住宅ローンの名義や、相続をどうするかも考えておきます。

- 2部屋を仕切りで分けておき、将来的に1部屋にする

- 逆に、大きな1部屋を設け、2部屋にわける

- 使わなくなった部屋、建物の一部を少額で人に貸す

- いつまで庭木を手入れするか考える

- 少しずつものを売ったり、貸倉庫などに場所を移したり、必要な人に譲ったりする

- 駐車スペースや給電システムを貸す

- 土地を分割して売却する、親族に譲渡して家を建てる

- 1階を店舗やサロン、教室にする

大手ハウスメーカーでは、スムストックといって、高性能な住宅の資産価値を守りながら、長く住み継ぐ仕組みづくりも出てきました。

三世帯住宅のメリット・デメリット

三世帯住宅のメリット・デメリットは次の通りです。

メリット1. 防犯になる

最近では、闇バイトや強盗など、窓を割って家屋に侵入するという信じられない事件が相次いでいます。 そのような現代では、三世帯同居の住宅が防犯につながります。

三世帯住宅では、3人や5人、7人など複数の人が同じ家で寝起きし、食事をとり、常に人の出入りがある(いつも誰かが家にいる)状態になります。

そのような家は、犯人が家主不在の家を狙ったり、事前に下見をするうえで、狙いづらい物件となります。

歳を重ねた単身者の一人暮らしや、共働き世帯の子どもが1人で夕方や夜に留守番することを考えると、多くの人がひとつの家に住むことは、心理的な安全にもつながります。

最近の家づくりでは、割れにくい防犯ペアガラスやトリプルガラス、シャッター雨戸、目隠しウォール、耐火性能の高い外壁材など、防犯設備も向上しています。 さらに見守りシステムや防犯機器の設置なども同時に検討すると、より効果的です。

メリット2. その土地で生活・子育てする助けになる

三世帯住宅を建てると、その土地での生活や、子育て等の支援が期待できます。

- 町内行事や伝統行事、冠婚葬祭などの情報が1か所に集まる

- 子どもの見守りや世話を助けてもらえることがある(とくに2人以上子どもがいるご家庭では、1人が病気などで通院する時、もう1人をみてもらえると、非常に助かる)

- 子どもが祖父母と一緒に生活することで、優しい子に育つ(はず)

- 祖父母の話し相手が増えることで、生活に張り合いが生まれる

- 急な体調不良の際にも、誰かが気付いて通院を助けられる

- 住宅建築費や家具家電の購入、光熱費の支払いを大幅に節約できる

- 住宅ローンや固定資産税の負担が分散される

- 相続税の節税になる

- お盆や正月の、それぞれの実家滞在日数や、手土産の有無について考えることが減る

デメリットは人と人の相性や距離感が9割

多世帯住宅の細かなデメリットは、人間同士の相性や距離感、ささいな行き違いによるものが9割です。

家族と言っても、人と人なので、当然合う合わないがあります。

以下のことを頭に入れ、快適な家づくりを目指しましょう。

- 部屋の明かりや車の出入り、ゲームやテレビ鑑賞、お客さんを呼ぶときなどの配慮が必要

- 夫世帯と妻世帯のどちらかに、価値観や心理的な負担が偏ることも(遠方の親ともよい関係を築く)

- 跡継ぎの場合、仏壇やお墓の管理、親戚付き合いが必要になることもある

- 子育て干渉の方針決めや、ルール作りが必要になることもある

- 祖父母に孫の面倒を見てもらう場合、祖父母の気持ちや体力なども考慮し、それぞれのペースや希望を尊重する

- 優しい方は、複数人での生活に気を使い、気が休まらないと感じることも

- 生活費の負担割合や相続の取り決めが必要(割合の算出が難しいので、第三者に間に入ってもらうことも視野に)……etc.

盆正月の里帰り滞在、家族旅行・食事などを通して、「気が合う・社会的に信用できる・一方がおおらかで相手の言っていることがあまり気にならない」という場合は、同居の相性が非常によいです。そのような親族に巡り会えたあなたはラッキーです!

一方で、「最初から自分が頑張らないといけない!」と覚悟を決めて始める同居は、かなり過酷です。

ただ、最近ではプライバシーに配慮した家づくりや、40歳以上が加入する介護保険なども整っているため、実際は二世帯三世帯で、若い夫婦を助けているご両親も多いです。

一般住宅を「半二世帯」にリフォーム、増築するという考え方

都市部では、アクセスのよい好立地の狭小住宅を、「半二世帯化」するプランが注目されています。

半二世帯住宅とは、家の水回りなどの一部分を世帯間で共有する、半同居型の住宅です。

- 2階に親世帯のキッチンセットを増設し、1階のトイレと風呂を、祖父母世帯と共有する

- 玄関とLDKは共用で、2階に浴室を増設する

- 2階のウォークインクローゼットをキッチンに改造する

- リビングは共用で、玄関・浴室・キッチン・寝室は分ける

- 2階・3階を増築する場合は、1平米あたり50万円前後が費用相場

- 建物の高さ制限がある場合、2階や3階ではなくロフトや屋根裏をつくる

- 建ぺい率はそのままに、壁や天井を取り払って柱だけの状態にする=スケルトンリフォームをする(半2階のようなスペースも設計可能)

それぞれの生活時間にあわせて食事やお風呂を使えるプランや、居室を増設するプランが人気です。

増築や改築をする場合は、住宅の構造上外せない壁や柱を壊さないよう気をつけつつ、建ぺい率・容積率・用途地域・北側斜線制限・耐震性の確保・(3階を増築する場合は)自治体への確認申請を守って施工しましょう。

難しい場合は、解体工事をともなう建て替えをすることで、通し柱や構造上必要な壁について考える必要がなくなります。

▶建て替えの流れ・費用・ハウスメーカー

▶実家の建て替え費用、補助金

断熱改修リフォームや給湯器の交換も

高齢者の場合、冬場、暖かいリビングから寒い脱衣室やお風呂など、寒暖差のある場所に移動することで、急激な血圧の変化が起こる「ヒートショック」と呼ばれる現象が懸念されます。

環境省による「断熱リフォーム補助金」で、窓を高断熱化したり、構造躯体(壁の中など)を断熱改修したり、給湯器を高性能なものに交換することも効果的です(2025年3月14日時点)。

自治体でも、地元の木材や建材を使ったり、省エネ性能を向上させるリフォームを行うことで、補助金が支給される場合があります。

ただし国と地方自治体では資金源が異なるため、併用できないことが欠点です。

中古住宅を購入する際のポイント

三世帯住宅の中古住宅を購入する際には、次のポイントを確認しましょう。

- 土地の災害リスク

- 以前その土地が何に使われていたか(墓地や埋蔵文化財包蔵土地など、気にする方もいる)

- 耐震性能

- 瑕疵担保期間

- 現行建築基準法と照らし合わせて、違法建築の有無

- 抵当権の有無(住宅ローンの支払いができなくなったときは、その家と土地を銀行が取り上げる、と契約する権利のこと)

- 構造上見えない、断熱材や防水シート、排水管の状態の確認

- 設備・水回り・間取り・構造面の老朽化

- 「省エネ性能表示」と「省エネ部位ラベル」を確認する(2024年11月から開始)

築年数が40年を超える住宅や空き家を保有している場合や、老朽化したコンクリートブロック造建築物を保有していて、安全性に不安がある場合は、自己負担と補助金・助成金を活用して解体・改修工事を行いましょう。 解体費用は、面積にもよりますが200万〜250万円ほどが相場です。

三世帯住宅で申請する補助金・減税制度

新築の三世帯住宅の建築で申請できる補助金と、活用できる減税制度は、次の通りです。

- 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅

- ZEH水準省エネ住宅(断熱等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上)

- 省エネ基準適合住宅(断熱等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上)

- 小規模居住用家屋、特例居住用家屋や特例認定住宅等(床面積が40㎡から50㎡の家)

- その他の住宅

- 特例対象個人の新築住宅購入(年齢40歳前後の配偶者子どもあり)

住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

- 住宅ローン控除(減税)

認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除) - 固定資産税の軽減

新築住宅に係る税額の減額措置|国土交通省 - 不動産取得税の軽減

不動産取得税に係る特例措置|国土交通省 - 登録免許税の軽減

登録免許税に関する資料|財務省 - 贈与税の非課税措置

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置|国土交通省 - 地元建材を用いた新築にともなう地方自治体の補助金

買取再販住宅の購入や、中古住宅、三世帯住宅リフォームや増改築にともなう補助金・控除は次の通りです。

- 買取再販住宅

買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) - 中古住宅

中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) - 増改築リフォーム

増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) - 省エネ改修リフォーム

省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) - バリアフリーリフォーム

バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

他世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) - 耐久性向上リフォーム

耐久性向上改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) - 耐震性向上リフォーム

耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)

要耐震改修住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

省エネ住宅の新築にともなう補助金は、住宅を建てた建築会社が行います。

控除は、施主が年度末にマイナンバーカードとe-Taxを使って確定申告を行います。

まとめ

この記事では、三世帯住宅の特徴やメリット・デメリット、おすすめのハウスメーカーについて解説しました。

とくに重要なポイントは、次の通りでしたね。

- 三世帯住宅とは、祖父母世帯、親世帯、子世帯など3つの世帯が同じ家に暮らす住宅のこと

- 三世帯住宅のメリットは防犯、生活や子育ての助けになること

- 三世帯住宅のデメリットは人と人との相性や距離感、ささいな行き違いが9割

- バリアフリーや防音・遮音、耐荷重、こだわり、将来のことを考えて快適な三世帯住宅を建てよう

- 三世帯住宅の住宅面積は都市型住宅と一般住宅(郊外型)で異なり、ざっくりと5人なら延床面積34坪から45坪、6人なら41坪から53坪、7人なら47坪から61坪で考える

ハウスメーカー選びで迷うという方は、住宅メーカー診断(無料)をどうぞ。

好きな外観やパントリーの有無、世帯人数など、希望する条件を選ぶと、あなたにピッタリの住宅メーカーがLINEに届きます。

予算や土地探しも含めて相談したいという方は、おうちキャンバスの家づくりオンライン相談(無料)をどうぞ。

約60分のヒアリングで、家づくりの知識豊富なアドバイザーが、条件に合う住宅メーカーを紹介します。 ご希望の方には、相性のよい営業担当者も紹介しますので、お気軽にご相談いただければと思います。

それでは、最後まで読んでくださりありがとうございました!

担当者コメント

この記事では、最近の三世帯住宅について総合的に解説しました。

【無料】相談の流れ・サービス詳細記事の中でもお伝えした通り、昨今では「都市型の3階建て住宅」が注目されており、各社が高性能な3階建て住宅を続々と発売しています。

3世帯が1か所に集まることにより、1人あたりの光熱費や住居費が抑えられ、会話が増えたり、日々の安心感にも繋がります。

都市部の地価が高いエリアでは、駐車スペースを外に設けず、1階の敷地面積に含めたほうがむしろ坪単価を抑えられるケースがあります。